|

「八ヶ岳の食卓」でキノコを取り上げました。リコボウでの突撃体験ルポを紹介、いずれ多種のキノコを網羅した「突撃!八ヶ岳食用キノコ図鑑」を編纂したい、とブチあげました。ところが、

ササクレヒトヨダケから先が進みません。まわりにキノコは多いのですが、我が身はひとつ、ある日突然「絶筆」ということになりかねません。 |

キノコの生態

未知のキノコの方が多い迷宮の世界

(毒キノコ詳述のサイト一覧)

奇怪なスギヒラタケ中毒

( 突然、食キノコから毒キノコに変身したスギヒラタケの不思議 )

毒キノコや光るキノコは何のために?

食用キノコ大全

毒キノコ大全

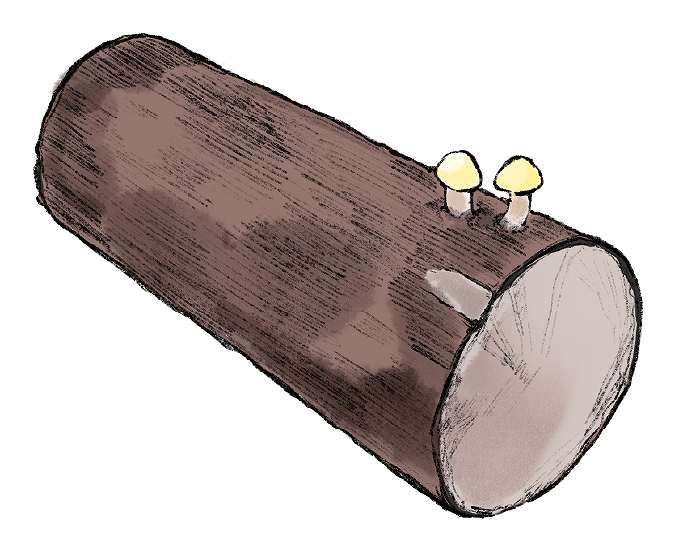

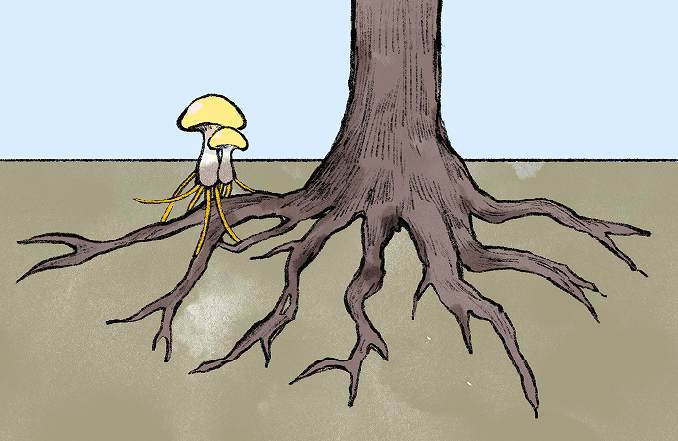

身近な食材であるきのこは、自然界では樹木と"共生"して栄養を互いに与え合ったり、倒木や落ち葉などを"分解"して土へ還したりといった大切な役割を担っています。今回は、あまり知られていないきのこの生態について紹介します。

|

| シイタケ菌床(シイタケの下にある白い部分が菌糸体) |

|

| 左:子嚢菌類の「ヒイロチャワンダケ」、右:担子菌類の「オオワライタケ(毒きのこ)」。 |

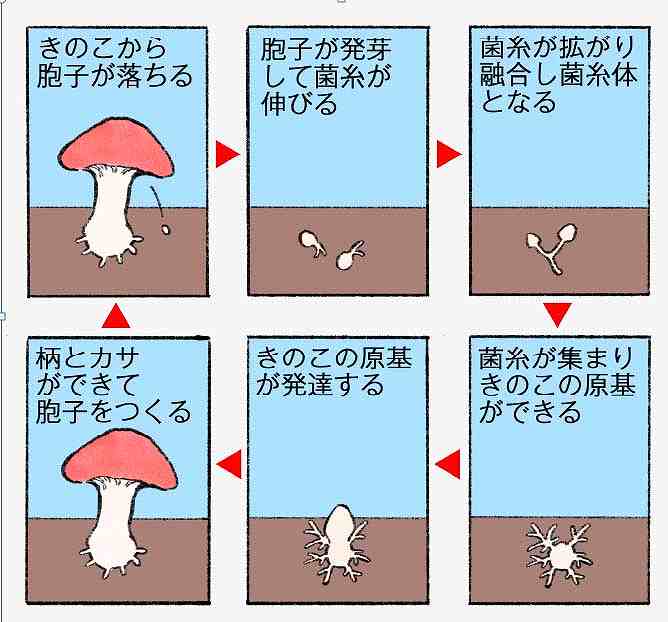

きのこで作られた胞子が、風などにより飛散して、倒木や落ち葉などの上に落ちて、条件が良ければ発芽します。そして、胞子から菌糸が伸び、養分を吸収して拡がり、菌糸体となります。その後、栄養条件や温度、湿度などの環境条件に応じて、まず、菌糸体の一部で菌糸が密に集合して、きのこの元になる原基が形成され、これが発達して柄と傘ができ、きのことなります。

|

きのこは、栄養の取り方によって、大きく「腐生菌(ふせいきん)」と「菌根菌(きんこんきん)」に分かれます。

腐生菌とは |

| 腐生菌 |

|

| 菌根菌 |

腐生菌は、分解者としても生態系における循環システムの維持に役立っています。植物や動物の遺体などの有機物を分解して無機物へ還元し、植物の栄養として土へ戻す役割を果たしています。他の菌類や微生物が分解できない難分解性の物質であるリグニンを含む樹木の幹や枝なども分解することができます。森林が枯れ木や落葉で埋め尽くされないのは"森の掃除屋"と呼ばれる腐生菌のリグニン分解パワーのおかげといえるでしょう。

|

| シイの倒木から発生している木材腐朽性きのこ 「チャカイガラタケ」 |

菌根菌は、土壌中で植物の根よりも広範囲に拡がり、さまざまな物質を分解する酵素の分泌により、植物の水や無機養分の吸収を促進します。植物は単独で生きるよりも、菌根性のきのこと共生することで、より多くの水や栄養を吸収することができます。また、細根部が菌糸に覆われることで、乾燥や病害に対する抵抗性が高まります。

|

| マツ林を代表する菌根性きのこ 「チチアワタケ」 |

偉そうにキノコの花などを書いているサイトの亭主は北海道での学生時代に馬術部にいました。その3年後輩に農学部にいたT君がいました。彼は鬼籍に入ったのですが、菌類の研究者でいわゆる「キノコ博士」です。このホームページでキノコの話が膨らんでくるたびに彼に相談していたのですが、こういわれました。

「名前がついているキノコは世界で2500種ほどありますが、未知のキノコはその3倍はあります。食べられると分かっているキノコはせいぜい300種、毒キノコと分かっているのは数十種です。毒キノコをまず知った方が早いです」

そんなわけで毒キノコに重点を置いて書いたのですが、実際には専門家でもはっきりと判別できないのがキノコの未知の世界です。

そんなわけでいくらこのホームページで詳細を極めたところで至らぬのは自明のこと。ほかにも、キノコを専門に取り上げている優れたサイトがありますので 以下に紹介します。

①きのこ図鑑 |

| キノコの用語 |

|

| 識別によく使われるキノコ用語 |

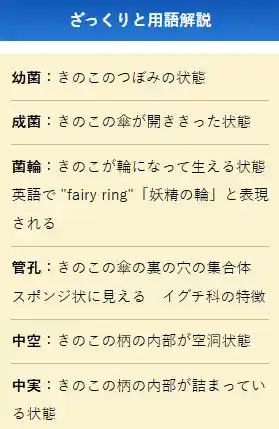

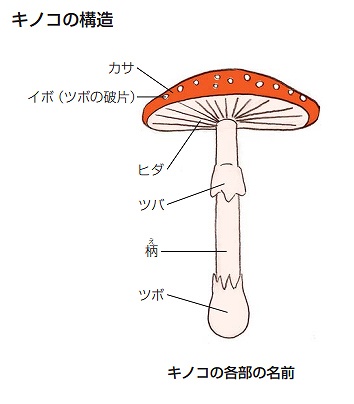

以下の項「食用キノコ大全」や「毒キノコ大全」などでその特徴を説明するにあたり、「キノコ用語」について図示しておきます。カサは「傘」、イボは「疣」、ヒダは「襞」、ツバは「鍔」、ツボは「壷」、の意で、キノコの識別には頻繁に出てきますので覚えておいて下さい。

キノコの名前を同定するのは至難の業である。スマホ時代になって写真に「これ何?」と送るとたちまち回答が返ってくる。便利になったものだ。しかし、これとて、花の名前などでは正答率が高いものの、ことキノコとなるとますます混迷を深めることになるのが必定である。

|

| 謎のキノコその1 |

【実例1】卑近な例をあげる。2025年10月5日、我が山墅でニョキニョキと生えてきたキノコ(左の写真)をGoogle検索にかけたところたちまちこう返ってきた。「写っているキノコは、ヌメリササタケ(滑笹茸)の可能性が高いです。傘は茶褐色から灰褐色で、著しいぬめりがあります。画像でも傘の表面が光を反射してぬるぬるしている様子が確認できます。秋に、広葉樹林やマツとの混生林の地上に単生から群生します。 ヌメリササタケ自体は食用で、舌ざわりや味が良いとされています」

そうか食べられるのか、と竹かごに取り込んだ。翌日、念のため同じ写真を検索すると「これはカキシメジの可能性が高いと考えられます。 スギヒラタケと並び、日本国内での中毒例が多い毒キノコで食べると激しい手足の痛みを伴う中毒症状を引き起こすため、絶対に食べたりしないでください」

真逆の話で驚いた。いやあ食べなくてよかったと、念のため三たび検索にかけてみたら「画面からはクサハツです。不快な臭いを発する茶色のキノコ。有毒で、食べると強い苦みがあり、消化器系の中毒を起こす」ときた。結局なんというキノコかわからずじまいであった。

|

| 謎のキノコその2 |

「このキノコは、テングタケ科のツルタケであると考えられます。ツルタケは、傘が開くと平らになり、縁に放射状の溝(条線)が見えるのが特徴です。?柄にはツバ(リング状の膜)がなく、根元には袋状のツボがあります。このキノコは食用とされています」。

そして再度の検索では「写っているキノコは、オオシロカラカサタケと考えられます。 傘が開くと反り返り、表面にささくれ模様が残ります。 このキノコは猛毒です。食べると嘔吐や下痢などの激しい胃腸症状を引き起こします」

結局なにもわからずであった。食べずにいてよかったとしか言いようがない結果だった。

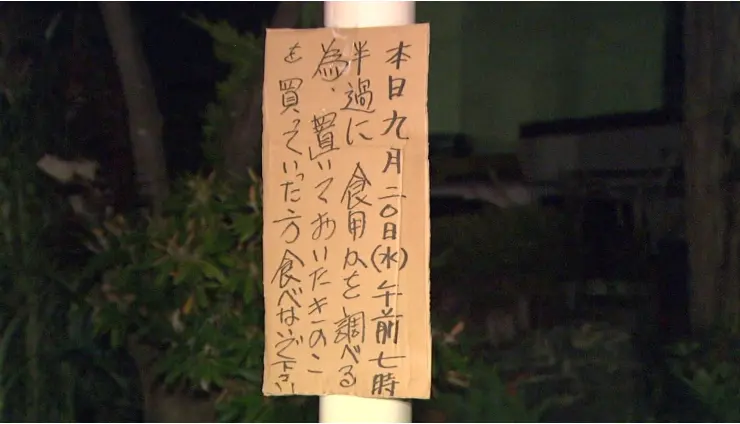

上で1枚のキノコ写真にAIがいくつもの回答を出す身近な例を報告したが、早速事件が起きた。

和歌山市生活保健課によると、同市在住の70代男性は2025年11月3日、奈良県下北山村の山中でヒラタケやシイタケに似たキノコを採取した。

翌4日、食べられるかどうかを植物園などに確認しようとしたが、連絡がつかなかったため、採取したキノコを自らの電子端末で撮影し、AI判定を行ったところ、AIは「シイタケかヒラタケで食べられる」という旨を回答してきた。

|

| 男性が食べたツキヨタケ。肉の内部には黒っぽいシミが あるものが多い(ただし、ないものもある)=和歌山市提供 |

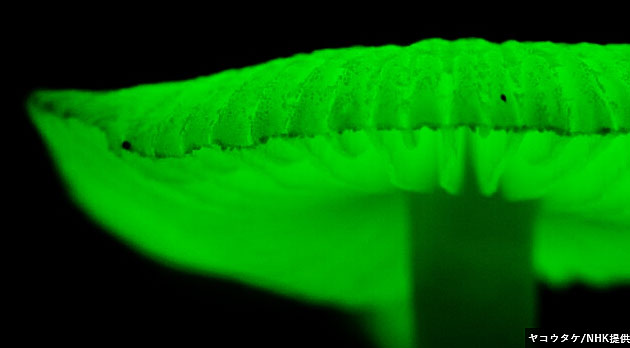

和歌山県立自然博物館や同市の衛生研究所が残品を調べたところ、ツキヨタケの代表的な毒性の成分、イルジンSを検出、毒キノコである「ツキヨタケによる食中毒」と断定した。キヨタケは加熱しても毒性成分は残るという。

ツキヨタケは、見た目はヒラタケやシイタケ、ムキタケに似ているが、▽ひだの付け根に隆起帯がある点 ▽肉の内部に黒っぽいシミがあるものが多い点(ただし、ないものもある)が特徴。しかし一般人にはなかなか判別しづらい。

和歌山市生活保健課は、「AIや図鑑で自己判断するのは危険だ。食用のキノコだと確実に判断できないキノコは、採らない・食べない・売らない・人にあげないようにしてください」と注意を呼びかけている。

今後も誤認事故は後を絶たないであろうが「AIは画像情報だけに依存するため、微妙な質感や匂い、胞子の色などを判断できない」という根本のところを理解しておいた方がよい。

奇っ怪なスギヒラタケ中毒 突然、毒キノコに変身したのか

キノコ好きには衝撃的なニュースだった。2004年秋、スギヒラタケを食べ、急性脳症から意識障害や痙攣(けいれん)を起こし死にいたるケースが相次いだのだ。10月末までに東北地方を中心に8県で59人が発症、うち19人が死亡した。

|

| スギヒラタケは毒キノコに突然変異したのか。 |

スギヒラタケはこれまで日本中でよく食べられていた「食用キノコ」だった。地域によってはスギカヌカ、スギワカイ、スギモタセ等と呼ばれていて、真っ白で似たキノコがないため、見分けが付きやすく、東北や日本海側ではポピュラーなキノコ。クセがなく味もいい。みそ汁の具やいため物にして食べてきた。それが、なぜ死者まで出る「毒キノコ」になったのかが問題だった。

▼スギヒラタケ キシメジ科スギヒラタケ属のキノコ。スギなどの針葉樹の切り株や倒木に多く群生、柄がほとんどなく、子実体(かさ)は耳状で、真っ白なのでわかりやすく古くから食用として好まれてきた。地方によって呼び方は異なり、新潟県森林研究所の調査では、秋田県で31、新潟県で14もの呼び方がある。

発症した48人中人中45人が、透析治療などを受けている腎臓病患者だったことから、推論としては、スギヒラタケには健康な人では問題がない毒素のようなものがあり、腎臓の機能が低下した人では、老廃物や毒素を体外に排出できないように働くのではないか、ということだった。しかしそのメカニズムは不明だ。

症状をみると「よくある感染症とは違う」(国立感染症研究所)し、「キノコ中毒とも異なる」という。キノコ中毒の多くは胃や腸などの循環器に異常をおこし、下痢や嘔吐(おうと)の症状を示すが、それはなく、死者の多くは急性脳症を起こしていた。急性脳症はとは、さまざまな原因で起きる脳障害の総称で、細菌やウイルスで脳がむくんで、意識障害、痙攣、発熱を起こす。痙攣や精神運動障害などの後遺症が出ることも多い。

福井大医学部の松木孝澄教授(法医学専攻)によると、スギヒラタケには血液を凝固させるタンパク質やレシチンが際立って多い。試験管内でキノコ抽出液が血液凝固検査に有効かという実験をしたところ、キノコ八百種類の中でもスギヒラタケは最高レベルだった。このことから、「血液を凝固するレシチンなどが体外に排出されず、脳の血液が凝固し、障害が出たとも考えられる」という。

また、スギヒラタケから、シアン化水素(青酸)を検出したとする研究結果を浜松医大や滋賀大などのグループがまとめ日本法中毒学会で発表したが、検出量は人間の致死量は0.06gとされているのに対し、含まれている量は1/1000以下で、食用としては問題ない範囲だった。

わからないのは、従来多くの人が食べていたのに、なぜこの年だけ死者がでたのか、だ。

キノコ研究家は「キノコは育つ木の養分や気候条件によって毎年、成分が変わる。猛暑や長雨で何らかの変化があったかもしれない」と説明する。実際、2004年は夏が猛暑で秋口から雨が多く、キノコの生育には最高の年で収穫も多かった。

「他のキノコとの複合的な要因で毒性が生まれた」とするのはキノコ学を専門にする高崎健康福祉大学の江口文陽教授。2005年各地でスギヒラタケ31株を採取、毒性を確認した18株について調べたところ、他のキノコと同じ木に生えていたか、以前に別のキノコが生えた跡があった。毒の有無は共生によりなんらかの異変が起きたのではないか、という。

|

| スギヒラタケは判別しやすいキノコ とされていただけに |

2005年末までに、推測はいろいろ出ているがメカニックを解明したものはない。このため、厚生労働省は発生直後から「スギヒラタケは従前から食用きのことして摂取されており、これまで健康被害の報告もないところですが、腎機能が低下している方への安全性が確認されるまでの間、これらの方々に対しスギヒラタケの摂取を控えるよう注意喚起をお願いします」と呼びかける文書を出し、翌2005年もまだ原因が究明されていないことから「引き続き摂取をひかえるよう」通達を出している。現在原因について関係機関と研究者で究明中だがまだ解明されておらず、2006年以降もこの状態が継続される見通しだ。

また、キノコ図鑑も大幅な修正を迫られている。山溪カラー名鑑『日本のきのこ』では最新の 第25刷から「新たに国内外で中毒例が確認された4種(スギヒラタケ、キシメジ、シモコシ、カエンタケ)を毒きのこに変更」している。

| ||

| 長崎県対馬市の森で、暗闇に淡い緑色に光るキノコ「シイノトモシビタケ」。 対馬観光物産協会事務局長の西護さん(51)が、枯れたシイの倒木で見つけ、 カメラに収めた。(読売新聞2024年6月28日) |

|

| エナシラッシタケ |

|

| エナシラッシタケ(昼間) |

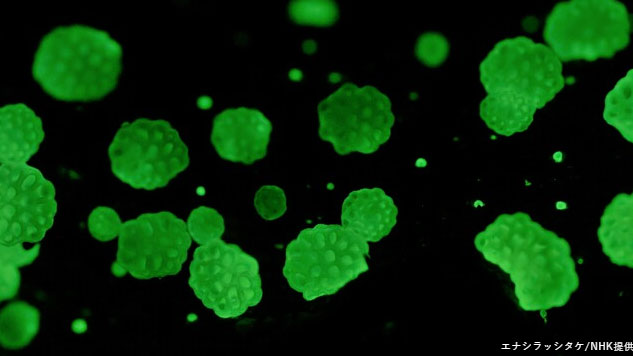

実に幻想的な一枚ですが、キノコの中にはこうした「発光」の仕組みをもつものが複数あります。

深い森が残る宮崎県の内陸部では、エナシラッシタケの他にも枯れたスダジイなどの幹によく見られる「シイノトモシビタケ」、さらに傘からとても強い光を放つ「ヤコウタケ」など、十種以上の光るキノコが見られます。同じ発光キノコでも大きさや形、光り方は様々。大きさ1センチほどの「ギンガタケ」が密集して光る様子は、まさに銀河のような美しい光景です。

写真左下は和歌山県那智勝浦町の宇久井(うぐい)半島に自生する「シイノトモシビタケ」です。宇久井半島はシイノトモシビタケの数が本州最多を誇り、見物に訪れる人もいる。環境省の宇久井ビジターセンター(同町)を拠点に活動する住民団体「宇久井海と森の自然塾」には約200個を確認した。(2024年)「シイノトモシビタケは高温を嫌う。毎年暑い夏が予想されるので5、6月が観察によいと思う」と話している。

|

|

| シイノトモシビタケ (和歌山県那智勝浦町宇久井半島) |

ヤコウタケ |

では、一体なぜこれらのキノコは光を発しているのでしょうか? この謎はこれまで多くの研究者を悩ませてきました。世界中の様々な発光生物を研究している中部大学の大場裕一さんによると、夜行性の動物にとってキノコが放つ緑色の光は非常に目立つといいます。

それが決定的な証拠、ではないのですが、諸説ある「光る理由」の中で最も有力なのは、光で虫などをおびき寄せて自らの胞子を運んでもらっているという説です。

キノコが子孫を残すためには、自ら胞子を飛ばすだけでなく胞子を運んでくれる他の生きものたちへアピールすることが重要です。

金沢大学の都野展子さんは「実はキノコの多くは様々な生きものに食べられることを狙っているのではないか?」と考え、長年キノコに集まる生きものたちを研究してきました。都野さんは、キノコが自ら多くの生きものたちに食べられようとするタイミングがあると言います。

例えば胞子を作っている最中のキノコの傘は辛みや苦味が多く、こうした辛みや苦み、そして毒を使うことで、きのこたちは「望まないタイミング」で「望まない相手」に食べられてしまうことを防いでいると考えられます。

一方でしおれたキノコにショウジョウバエがたくさん集まっている様子を確認することができました。

一見すると、もう胞子を飛ばす役目を終えたように見えますが、都野さんによると、これが虫たちにとっては成熟している美味しいキノコなのだそう。風などを使って胞子を飛ばし終えたキノコの多くが、より確実に子孫を残すために次は虫たちに胞子を運ばせているのではないかと都野さんは考えています。

「キノコを食べる甲虫とハエの仲間の昆虫たちは形というよりも匂いなど、かなり違うシグナルを大事にする。そういった昆虫に対してキノコも特徴を押し出しているんだと思う。キノコが発している言葉があって、それは匂いだったり毒だったりする。それで動物とコミュニケーションを取っていると考えている」(都野さん)

それぞれのキノコが持つ独特の匂いや味は誰に向けたどんなメッセージなのか? 森の中では私たち人間にはわからない秘密の言葉が飛び交っているのかもしれません。

別の生きものとちょっと変わった関係を築いているキノコもいます。京都大学名誉教授の相良直彦さんは、あるキノコと生きものが互いに助け合って暮らしていることを世界で初めて発見しました。

|

| ナガエノスギタケ |

|

| ナガエノスギタケの幼菌 |

一方、モグラ側にもメリットがあります。ナガエノスギタケは栄養を吸収する過程でモグラの排泄物を分解して土に返すため、モグラは巣やトンネルを清潔に保つことができるのです。

ナガエノスギタケにトイレを掃除してもらうことでモグラは同じ場所に住み続けることができ、ナガエノスギタケも栄養をもらうことで毎年ほぼ同じ場所に生えることができる、キノコとモグラはまさに「共生」の関係なのです。

テングタケ イボテングタケ ベニテングタケ

ドクベニタケ コガネテングタケ カブラアセタケ

カエンタケ タマゴテングタケ シロタマゴテングタケ

タマゴテングタケモドキ タマゴタケモドキ

ドクツルダケ コテングタケモドキ ツルタケダマシ

クサウラベニタケ カキシメジ ツキヨタケ

クロハツ(あわせてニセクロハツ クロハツモドキも記述)

ドクササコ ハイイロシメジ

【 毒キノコ について】

いささか脅かしすぎたきらいがある。この項は八ヶ岳限定ではあるが、まわりにふんだんにあるキノコを食べようということでスタートしている。

にもかかわらず、「自己責任で」とか「似ていて見分けのつきにくい毒キノコがある」といわれれば、誰もが躊躇するだろう。そこで、まず敵を知る

ことからはじめようというのが、この【 毒キノコ の研究】である。

毒キノコにあたるとみな死に至るかのような印象を持っている人が多いと思う。そうではない。ある箴言を紹介しよう。 「食えないキノコは絶対に無い。食えるのが1回だけかどうかの違いだけだ」

前の項で尾崎喜八の日記を紹介したが、そこにあるように

多くの毒キノコは加熱でかなり解毒される。しかも、水溶性のものが多く味噌汁などにして煮汁を飲んだらきついが、焼いたり煮たりして食べたくらいでは

症状が軽いのが普通だ。嘔吐、下痢、腹痛はあるものの回復するのがほとんどだ。しかし、こんなことを述べたからといって安心されても困る。過去20年間

に日本で1000件、人数にして5000人あまりのキノコ中毒事件が発生、30人が死んでいる。やはり用心に越したことはないのだ。 東京都福祉保健局の「食品衛生の窓」というコーナーにキノコ中毒についてまとめた

「キノコの話」という解説があるので一度見ておくことをおすすめする。毒キノコの見分け方についてはいろいろなウエブサイトがあるが「いしかわ きのこ図鑑」というのが見やすい。

毒キノコのなにが毒なのか、知りたいところだが千差万別でとても数え切れない。聞いたこともない化学記号ばかりでこちらの線から判別することは

あきらめた方がいいだろう。ただ、草を食む牛や馬、羊を見ていると毒のある草はきれいに食べ残している。何かセンサーを持っているわけで、キノコで

こういうのが開発されるのを待ちたいところだが、まだ朗報には接していない。

キノコの相談をうけた事業所の統計がある。素人が判別に悩むキノコの順位でもあるわけで

相談の多いキノコの上位5つは次のようになっている。

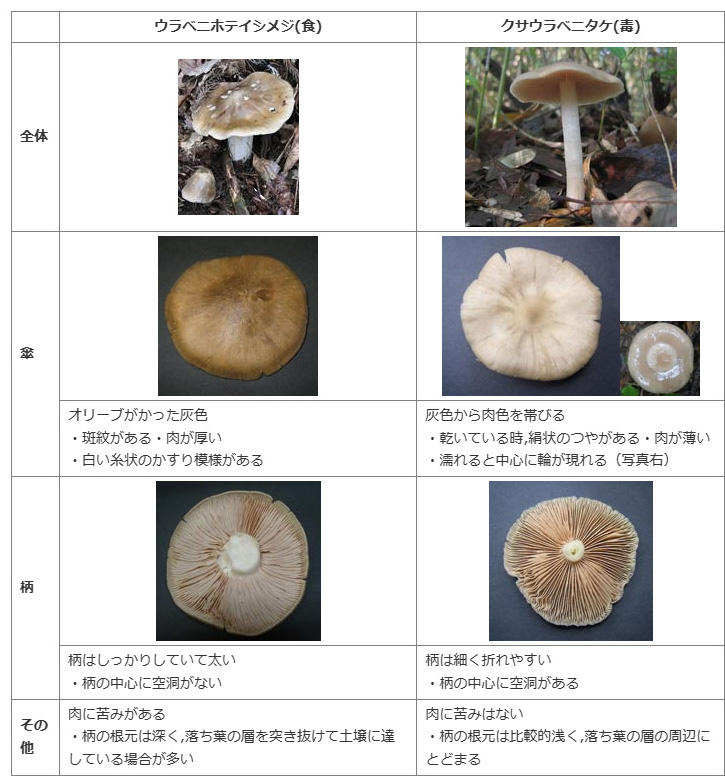

有毒:クサウラベニタケ

つまり、これが識別できればひとまず安心ということができる。食用キノコでは、ハタケシメジが1位だが、これはは初夏と秋の年2回、庭や草地に発生する

身近でおいしいキノコ。身近にあるので相談が多いのだろう。シメジモドキは、春にウメなどのバラ科の樹木のあるところに発生するキノコ。この時期に

キノコはあまり発生せず、生える場所も限定されるので、すこし勉強すれば判断は容易。むしろ、果樹園などに生えるため、農薬散布の方を心配した方がいいようだ。

毒キノコでは、まずクサウラベニタケやカキシメジを覚える。クサウラベニタケは、俗にいう食べられるキノコ「地味で茎が縦にさける」という

特徴を持っていることや、立派なものは,食用のウラベニホテイシメジと似ていることで間違う。ハナホウキタケとツチスギタケは難しいそうだ。これらのキノコは、地方や人によっては食べて

いるものだ。実際、ハナホウキタケは道路わきの野菜直売所などで販売されていることがあるという。軽度とはいえ中毒例の多いキノコなので、素人は食べない

方がよい。

カキシメジは、いかにもおいしそうな外見をしているのでつい手を出しがち。悪いことに、カキシメジの近縁種を食用にしている人もあり、判断が難しい。

カキシメジの毒は水溶性であるため、調理方法によって毒の摂取量が異なり、潜伏時間や症状の現れ方に差がある。カキシメジを何

本食べたかではなく、毒性分の溶出した汁をどのくらい摂取したかによって症状の重さや潜伏時間の長さが左右される。水溶液を飲むみそ汁では

強毒型となるが、水溶液の摂取が少ない煮物では弱毒型となる。

食用: ハタケシメジ

ナラタケ

ウラベニホテイシメジ

ミネシメジ

シメジモドキ

カキシメジ

ハナホウキタケ

ツチスギタケ

ニガクリタケ

最初にクリフウセンタケを取り上げるのは、キノコ判別の難しさを如実に示しているからです。

秋にコナラやクヌギ、ミズナラなどのナラ類の林内地上に群生するフウセンタケ科フウセンタケ属のとても美味

な食用キノコです。ニセアブラシメジともいいます。これならいいのだが、茨城県など地方によっては「カキシメジ」と呼ぶところがあります。

カキシメジは有名な毒キノコ。つまり毒も食用も同じ名前がついているところがあるのです。カキシメジについては後述します。

クリフウセンタケの特徴は、傘が初めはまんじゅう形、後に平らに開き、色は淡橙褐色から黄褐色で表面が湿っている時にはぬめりがあります。

ひだは 初め白色で後には淡褐色。並び方は密で柄に直生から上生します。柄は初め白色、後に淡褐色となり、しばしば大きく曲がり、根もとはやや

ふくらみ淡紫色をおびます。柄の上部にはクモの巣状から綿毛状のつばをもち、その色は胞子の付着により褐色です。

10月の初旬、ミズナラ林によく見られます。落ち葉の下に隠れているため見逃すことも多いのですが、1本見つければ大量に採取できることもしばしば

で、人を狂喜させます。うまみ成分が非常に強く、よい出汁がでます。塩焼きにするとまたおいしいキノコです。

爽やかな香りと多少のぬめりもあり、歯切れも舌触りもよい。味には全く癖がなくどんな料理にも利用できます。貝類とのぬた、三杯酢、雑炊などに使えます。

【 カキシメジ 】(柿占地)

さて、毒キノコのカキシメジの特徴です。

いかにも食べられそうな、色と形をしています。塩蔵すると毒が抜けるとも言われているが試さない方が無難でしょう。

クリフウセンタケ、マツタケモドキ、チャナツムタケと似ています。傘の表面にぬめりがあって、ハナイグチと間違えることもあるややこしさ。

コナラ・ブナなどの広葉樹やマツとの混生林に秋の同じころ発生する地味な色のキノコでひだは密で、古くなると赤褐色のしみがでてきます。

柄は傘の色より淡い赤褐色で上部は白色 。傘の裏にヒダがあり、しかもヒダに赤いシミがあるとカキシメジ。ひだのシミで判別するが、若いうちはシミがないのでむずかしい。

チャナメツムタケにも似ているが、カキシメジは傘のまわりに鱗片がない。 独特の臭いもある。カサウラベニタケと共に誤食されるキノコの典型的な種類で、食べると嘔吐、下痢の症状を示します。

【 コウタケ 】(香茸)

【 コウタケ 】(香茸)

|

| コウタケ |

秋に松など広葉樹林の中に群生するキノコで日本特産種です。地方によっては革茸、山形県ではシシタケ(鹿茸、獅子茸)、福島県相馬市あたりでは、いのはな(猪鼻)、秋田県横手市、岩手県あたりでは馬喰(ばくろう)とも呼ばれます。いずれもキノコの形状を動物に例えたり「馬も喜んで食べるキノコという意味から来ています。香茸が多く採れる東北地方の山間部では「香茸がないと、正月がこない」といわれるほど愛されている食材です。

|

| 裏には先端が丸みを帯びた針状で軟質の突起がびっしり。 |

香茸は9月半ばが収穫時期ですが、収穫できる期間が1週間と短いため、なかなか手に入りません。多く生える地域は広島、山口、長野、岩手など、一部地域の山間部に限られています。そのうえ、人工栽培が不可能なので「幻のキノコ」と呼ばれています。名前が示すように香りと風味が非常に強いことが特徴で、「松茸よりも香りがよくて美味しい」と評されるほどです。

香茸の香りは、人間だけではなくマムシも好むそう。「香茸を見つけたらまず周囲をつついてマムシがいないか確認必須です」とキノコ採り名人は忠告するほどだ。

|

| このように乾燥させてから戻して食べる。灰汁が強い。 |

コウタケは極めてあくが強いキノコです。収穫の際に手袋なしで直接手で触ると、強過ぎるあくの影響で手が荒れてしまう恐れがあります。コウタケは乾燥させてから調理するのが一般的です。乾燥させても香茸のあくはなくならないので、調理前に、下処理であくを抜く必要があります。

下処理が不十分では、苦味を感じたり、のどがイガイガしたりします。また、生で食べると吐き気をもよおすなどの中毒症状が出る事があるので、食べ方を知らない人には食用としてはすすめられていません。食べる為には、乾燥させたものをぬるま湯に数十分浸し、黒い灰汁がでた場合は黒くなった湯を捨てて、新しい湯と取り替える。それを何度も繰り返します。その後、水に浸したコウタケを火にかけて沸騰させてまた灰汁を抜く事で下準備は完成です。

【 ホンシメジ 】(本占地・本湿地)= 【 ダイコクシメジ 】(大黒占地)

【 ホンシメジ 】(本占地・本湿地)= 【 ダイコクシメジ 】(大黒占地)私たちがふだんスーパーで目にしているシメジは、ほとんどが「ブナシメジ」です。年中流通しているので手にとりやすく、食卓や料理に登場する回数も多いですが、実はシメジには、ホンシメジやハタケシメジ、ヒラタケシメジなどがあります。このうち、ホンシメジとダイコクシメジについて以下に説明します。

|

| ホンシメジ) |

ホンシメジは、アカマツなど生きている木に菌根を作って生えるキノコで、人工栽培が難しく、幻のキノコといわれるほど希少なものでした。しかし、2004年に世界で初めて日本でホンシメジの栽培に成功し、今日では一般でも販売されるようになりました。

ブナシメジのことじゃないの?と思われる方もありますが、以前、ブナシメジがホンシメジの名で流通していたことがありました。しかし、ブナシメジは、栽培の難しいホンシメジとは別物です。1970年にブナシメジの人工栽培に成功して以降、栽培もののブナシメジが広く流通するようになりました。消費者に名称の誤解と混乱を招くということで、現在ではブナシメジをホンシメジとして販売するとことはありません。

簡単に言うと、ダイコクシメジは栽培種であり、ホンシメジは野生種のシメジの一つということになります。食用としては両者とも非常に美味しいですが、違いは生息地や見た目にあります。

秋10月の上旬から中旬にかけて、アカマツが混じるコナラなどの低山の雑木林に発生し、毎年同じ場所に生えます。これらの樹木に菌根をつくって生活し、子実体は地上に単生したり、大きな株になって群生し、ときに菌輪を形成することもあります。落ち葉や下草など有機物の少ない貧栄養の森に発生し、炭焼き小屋の周囲に出ることが知られています。手入れされなくなって里山が荒れてくると発生が少なくなるので森の荒れ具合を見るバロメーターでもあります。

ホンシメジは高さ3〜8㌢で、5〜10本ずつ株立ちする特徴があります。傘は半球形から丸山形、淡灰色で径4〜8㌢、粘りはない。ひだは密で、白から淡いクリーム色、茎にやや湾生ないし垂生します。茎は白く、下半部はとっくり形に膨らんでいます。

ホンシメジと同属にはハタケシメジ、シロタモギタケ、ブナシメジがありますが、これら3種のキノコは木材腐朽菌であるため栽培が可能で、また、味も優れていることから、シロタモギタケやブナシメジの栽培品は市場に出回り、ホンシメジの名で市販されることがありますが、もちろん、本物には及びません。

ホンシメジは近年、大麦(押し麦)を栄養源とする培地基材により菌床栽培が可能となりました。

|

| ダイコクシメジ |

ダイコクシメジの特徴

外観ですが、ダイコクシメジは、傘が白またはクリーム色で、傘の直径は3〜7㌢程度です。傘の表面は滑らかで、中央がやや盛り上がっています。茎は細長く、太さは1〜2㌢、色は白から黄色を帯びたものが一般的です。

ホンシメジとの区別

ダイコクシメジは、ホンシメジ(本シメジ)とよく似ていますが、いくつかの点で区別できます。

ダイコクシメジは、傘が大きく、直径が比較的大きくなる傾向があります(約7〜8㌢)。ホンシメジは、ダイコクシメジよりも小さめで、傘が通常4〜5㌢程度の大きさです。ダイコクシメジの茎は太く、まっすぐでしっかりしている一方で、ホンシメジの茎は細く、ややしなやかです。また、味はダイコクシメジはホンシメジよりもやや甘みが強いことが特徴です。

【 シロシメジ 】(白占地)

【 シロシメジ 】(白占地)

|

| シロシメジ |

落葉をもちあげて一斉に地上に出てきた姿はキノコにあまり興味がない人でも感動を覚えるといいます。傘の色は名前の白色ではなく肌色っぽい感じです。幼菌のうちは肉が固く締まり、コロコロしていて食用きのことして珍重されます。歯ごたえも香りも申し分なく、少し苦味が強いものの、2度ほどゆでこぼせば気にならないくらいに薄まります。

キシメジ科キシメジ属のシロシメジの学名は、「Tricholoma japonicum Kawamura」で、「日本菌類図鑑)」を発行した菌類分類学者の川村清一(1881〜1946)にちなんだものです。父親は数学者で一族も学者が多く、各地を調査して回る中でも話し好きで誰とでも気軽に接する人だったと言われています。ちなみにオニフスベ(Calvatia nipponica )も川村博士にちなんで命名されました。

|

| 柄はしっかしていて根元ほど太い。手で簡単に引っこ抜ける。 |

【 シロノハイイロシメジ 】(白灰色占地)

【 シロノハイイロシメジ 】(白灰色占地)

|

| シロノハイイロシメジ |

キノコが多い長野県の埴科、更級辺りの山では秋遅くに普通に見られ、直売所などで販売されている事もあるので、調理方法など、食べ方に十分な注意を払えば、食べても特に問題はないキノコだとされています。

|

| 上から見たシロノハイイロシメジ |

柄は表面に条線が見られ、色はカサやヒダとほぼ同色で一般的に基部と言われる柄の根元部分は丸い球根状になっています。全体的にポッテリとした印象のあるキノコで、肉はカサの部分も厚みがあり、色は白く、弱い渋みとかすかな異臭が感じられます。

シロシメジとの区別ですが、シロシメジは傘全体に茶褐色のまだら模様が出ますが、シロノハイイロシメジの方は、中央に灰褐色の色が付きます。なにより臭いが強いことでわかります。

クリタケ(栗茸)はハラタケ類ハラタケ目モエギタケ科クリタケ属で

切り株や倒木、木道の木の階段などにも多数発生します。 八ヶ岳では9〜10月の季節になると国道沿いの野菜の即売店にも並ぶ

ごく身近なキノコです。腐朽菌なのでクリやクヌギなど広葉樹や針葉樹の切り株や倒木上に群生します。

名前どおり栗色をしていますが、時にはきれいな赤色のものもありアカンポウと呼ばれるときもあります。

何本かまとまって株立ち人っていることが多いキノコです。

その他、地方によって、 やまどりもたし、やまどりもさせ、くりもたし、あがぼう、あがもだし、あかきのこ、あがたげ

くりのきもたし、くりのきぼんず、ざざんぽ、さざんぽ、しもかずき、しもたけ、やまどりたけ などの呼び方もあります。

傘は径が3〜10センチ、表面は「ぬめり」がなく、明るい茶褐色〜暗レンガ色、周辺部は淡色。若いときはクモの巣状の不完全なつばがあります。

形は

半球形からまんじゅう形で、さらに時間がたつと平らに開いています。ひだの並び方は緻密で、色ははじめ白

から黄白色、のち暗紫色で、柄に直生か湾生します。白色の薄い繊維状の膜に覆われています。時間がたつと=写真右=のように表面がひび割れして、

別なキノコのようですがこれもクリタケです。

茎は長さが5〜12センチ、径が0.8〜1.5センチ、上部は白色〜黄白色、下部はさび褐色です。

成長するとほぼ中空となり折れやすくなります。

乾燥保存が出来ますが、シイタケのようにはなりません。柄の肉はかたく締まっていて歯切れがよ

く癖のない風味で極めてよいだしが出る。

食べ方は、キノコ汁に、キノコ御飯に、テンプラにされることが多いです。パエリヤやリゾ

ットといった米を使った料理などうまみを生かす使い方がおすすめ。

【 ニガクリタケ 】(苦栗茸)

キノコの常として、外観が似ている有毒のニガクリタケがあるので要注意。

ごく普通に見られるキノコで、針葉樹にも広葉樹にも1年を通じて発生する明るい黄色の小型のキノコ。いかにも食べられそうな色や形をし

ていますが、クリタケより早く生えるのと傘が黄色なので、ここがクリタケと見分けるポイント。クリタケは朱褐色か茶褐色でおいしいキノコ。

ニガクリタケは淡黄、硫黄色で有毒、とおぼえます。

傘は丸形で表面は茶褐色。径は3〜10センチ。肉はやや黄色を帯びています。

ニガクリタケは柄に黒いツバの痕跡があること、生を少しかじってみると大変苦い(ファシキロールFという成分)ことなどで、クリタケと区別します。

このキノコの和名は、最初ヤナギタケと呼ばれていたが、上記のように苦味があるので「ニガクリタケ」の方が用いられるようにな

った。ドクアジロガサがコレラタケに、ヒョウタケがテングタケにと、呼び方が変わった例は多い。もともと和名には規則が無いので、

どう呼んでも構わないのだが、混乱するのを防ぐため、日本では標準和名の扱いをして統一し、安易な変更も

避けている。食べると下痢、腹痛、嘔吐など胃腸障害や腎障害をおこします。

4月から5月ごろ、林檎、梅、桃、梨、花梨,などのバラ科の樹の下に顔を出すキノコとはロマンティックです。

正式な和名はシメジモドキですが、春に発生するのでハルシメジと呼ばれます。林檎の樹の下に出ればリンゴモタシ、梅の樹

の下に出ればウメノキシメジ、傘の裏がやや紅色なのでウラベニシメジなど、多くの別名を持っています。しかし、発生する

季節がキノコの発生する季節としては余り馴染みがない春と言うことで、一般的にはハルシメジと呼ぶのがふさわしいようです。

八ヶ岳への途中山梨県、長野県を通りますが、たくさんのリンゴ畑 があります。その下のハルシメジとは聞くだけでおいし

そうです。この名前は 知っていたのですが見たことも食べたこともありませんでした。

キノコの発生が少ない時期に出るので貴重な食用キノコです。もうひとつ、春は見分けやすいという特徴があります。

毒キノコの多いイッポンシメジ科のキノコですが、 秋だとよく似たクサウラベニタケの可能性がありますが、春ならこのキノコだ

けです。ハルシメジは時に秋にも発生するそうで、このときばかりは キノコ博士の登場を願わねばなりません。

|

| これもハルシメジ。 成長過程でいろいろな形がある。 |

シコシコした歯ざわりが心地よく、弱い粉臭があるものの、それ程気にならず、味も良く、いろいろの料理で楽しめます。

ただし、生で食べると消化器系の中毒を起こすので、生煮え、生焼けでは食べないこと。炒め物に使う場合は(加熱が不十分になりがちなので)、あらかじめゆがいておくと安心です。

「日本のきのこ:山と渓谷社発行」によると、適する料理法は以下の通りです。

酢の物、煮込み、鍋物、佃煮、茶碗蒸し、グラタン、ピザ、オムレツ、油炒め、餡かけ

餃子、焼売、ホイル焼き、味噌焼き、たれ焼きなど。

[ 料理例 ]

高 菜 あ え ハルシメジをさっと洗い、食べやすい大きさに薄切りし、沸騰水中で1分ほど湯がいておきます。高菜漬けを絞って細かく切り、ハルシメジと和え、好みによりごま油やラー油で香りをつけます。

高菜の炒め物 小鍋にごま油少量と刻んだ高菜を入れて炒め、湯がいたハルシメジ を加えてかきまぜ、味をよくなじませます。必要なら酒、しょうゆ で味をととのえます。高菜の酸味とハルシメジ

の歯ごたえが楽しめます。

カラカサタケ(唐傘茸)は八ヶ岳ではけっこうよく見かけるのですが、食用キノコだと知る人は少ないでしょう。夏のわりあい早い時期から、9月はじめに道ばたや草むら、芝生の上にぴょこんと顔を出します。 左の写真は八ヶ岳高原ロッジのホームページ「今日の八ヶ岳」が2005年9月7日にロッジの入り口付近で撮影したものですが、1枚で傘が開く前と後の対比ができる珍しいものです。ずんぐりとマツタケのようなのが、開くと、その名前のように直径20センチほどの大きな唐傘のようになります。同じキノコだとは思えないかもしれません。

長野では「にぎりたけ」と呼ばれていますが、それは傘の部分を握って、再び手を離すと元の形に戻ることからで、他に「からかさ」、「からかさもたし」、「からかさだけ」、「きじたけ」「きんたまきのご」、「つばたけ」、「つるたけ」、「のっぽ」、「つるもだし」、「つるだけ」など別名が多いのは昔から親しまれてきたせいでしょう。

煮たり炒めたりすると、ぺしゃっとしてしまって、ふわふわした感じがなくなってしまうので、フライにすればいいといわれます。一方、柄はけっこうかたく、歯ごたえがありすぎるので、じっくり炒めるのに適しているなど一工夫が必要です。おいしい部類にはいります。 傘は細かく切ってから、茎は長いので適当に切って裂いた後にバター炒めや天ぷらにするとおいしく、柄のほうは野菜炒めやゴボウとニンジンのきんぴらにすることもあります。

ハラタケ科カラカサタケ属 に属し、傘は始めは球形で色はこげ茶色ですが、傘がパラソル形に開くにつれて表皮は縦横に裂けてウロコ状になります。柄の基部はふくらみ、段だら模様があります。傘にリング状のツバがついていますが、触ると上下に動きます。

カラカサタケの名前がついたキノコは多く、ワタカラカサタケ、クリイロカラカサタケ、キツネノカラカサタケ、マントカラカサタケ、シワカラカサタケ、コガネキヌカラカサタケ、シロカラカサタケ、キヌカラカサタケ、ドクカラカサタケ(コカラカサタケ)、ツブカラカサタケなどわんさとあります。中には有毒のものもあるので、素人判断は禁物です。

【 オオシロカラカサタケ 】

1989年に大阪、1992年に京都でいずれもカラカサタケが原因と見られる食中毒事件が発生しましたが、調べると、カラカサタケではなく、熱帯性の「オオシロカラカサタケ」(オオシロカラカサタケ属)と呼ばれる毒キノコでした。オオシロカラカサタケは、ハラタケ科オオシロカラカサタケ属の毒キノコで、食べると嘔吐、下痢、腹痛、悪寒、発熱などの中毒症状を引き起こします。傘は径7〜30cm、表面は白色で、帯褐色の鱗片をつけます。見た目がカラカサタケとはっきり違います。フィリピンをはじめとする熱帯地域に広く分布するもので、熱帯の海上で発生した台風でその胞子がフィリピンから関西圏まで運ばれたようで、近年の地球温暖化につながるものでしょう。八ヶ岳では気温が低いので、まず発生することはありません。

【チチタケ】(乳茸)

【チチタケ】(乳茸) |

| チチタケ |

幼菌、成菌とも姿形、 色などは全く一緒なので判別しやすいキノコです。おもしろいことに幼菌ももろくボロボロと折れやすいです。傷をつけると多量の乳液が出て褐色に変化する。この乳液の特徴から名前が付きました。乳液は、ゴムノキなどが生成する天然ポリイソプレンの低分子を主成分としており、ゴムの分子構造研究の格好の材料ともなっています。

|

| 「ちたけうどん」 |

栃木県でチチタケを食用とする習慣は少なくとも江戸時代の享保年間の時点で記録が存在し、かつては身近な食用キノコであったと考えられている。しかし1990年代から2000年代頃になると、乱獲や雑木林の荒廃などによって栃木県内産のチチタケは減少傾向にあり、生の日本産チチタケがマツタケ以上の高額で取引される場合もある一方、安価な中国からの輸入品が水煮などの形でスーパーマーケットに出回るようになっています。

チチタケは異常な人気がうかがい知れるキノコですが、発生場所が風の通る崖地や林道沿いの急な斜面です。 そのために危険なところまで採取に行って滑落死亡事件もあるので、注意が必要です。

【ウラベニホテイシメジ】(裏紅布袋占地)

【ウラベニホテイシメジ】(裏紅布袋占地) |

| ウラベニホテイシメジ |

ウラベニホテイシメジは主にブナ科のコナラを中心とした広葉樹とマツが混在した林の地上などに単生または群生で発生し、カサの直径は10〜20センチで、かなり太く、根元付近の方が太くなっています。表面の色は帯灰褐色でヌメリはなく、白色の繊維状のものが全体を薄く覆っています。形は幼いときは半球形で徐々にカサが開き、平らになっていきますが、中心部分に穏やかな突起が見られます。ヒダは柄に湾生していて、幅が広い。色は最初は汚白色、やがて淡い紅色を帯びていきます。

|

| イッポンシメジ(有毒) |

|

|

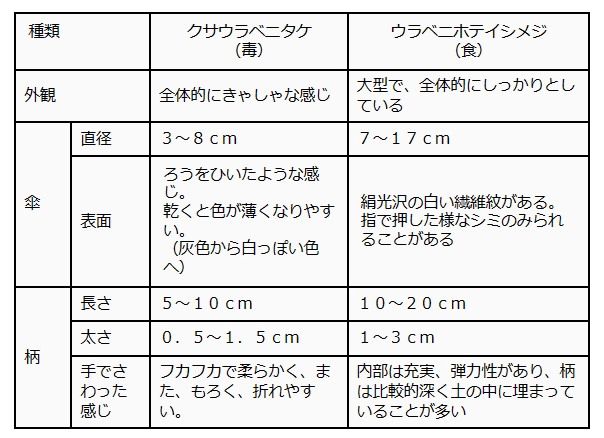

| ウラベニホテイシメジとクサウラベニタケの見分け方(画像) | ウラベニホテイシメジとクサウラベニタケの見分け方(説明) |

【ヒラタケ】(平茸)

【ヒラタケ】(平茸) |

| 自然物のヒラタケ) |

我が国だけでなく、世界的にも古くから食用にされてきた第一級の食用菌。欧米では「オイスター・マッシュルーム」(Oyster Mushroom)と呼ばれていて、その由来は大きく開いたカサが牡蠣に似ているからです。

風味が良く、シメジに似た味わいがあるので、かつては、本種をビン栽培して株立ち状に仕立てたものが「シメジ」を名乗って流通していましたが、その後キシメジ科シロタモギタケ属のブナシメジが「ホンシメジ」と称して流通するようになり、品質でも名称でも劣るヒラタケの栽培「シメジ」は徐々に姿を消していきました。現在はブナシメジ栽培のものも「ホンシメジ」を名乗ることが事実上禁止されているます。

栽培品は全国的に流通しており、長野県産は「信州しめじ」の名前で売られるようになり、2014年には日本産のヒラタケと海外産のヒラタケ属であるオイスターマッシュルームを交配し、形が崩れにくく品種改良したヒラタケが「霜降りひらたけ」の名で流通しるようになっています。 2018年(平成30年)に日本では4,001トン、19億円のヒラタケが生産された。

天然ものは秋が旬で、地域によっては寒い時期に採れたものを「寒茸(カンタケ)」と呼ぶこともあります。人家周辺の木、例えば街路樹の幹や根元、公園の木などにも発生する身近なキノコです。

名前の通り傘が平たいキノコで、広葉樹の枯れ木などに重なるように生えています。 傘の径5〜15センチ、柄は長さ1〜3センチ、幼菌時はまんじゅう形、しだいに開いて貝殻形〜ほぼ平ら〜最後はじょうご形に反り返る。表面は平滑で粘性はなく、色ははじめ黒褐色からしだいに淡色となり、淡灰褐色となる。しばしば青、あるいは紫色を帯びることがある。まれにはじめから淡色のものもある。

ヒラタケとよく似た毒キノコにツキヨタケがある。

【ムキタケ】(剥茸)

【ムキタケ】(剥茸) |

| ムキタケ |

ムキタケが生息しているのは、本州の山間部で比較的温暖で湿度の高い森林地帯です。ブナ・ミズナラ・イタヤカエデ・トチノキなどの広葉樹の倒木や立ち枯れ木などに、多数が重なり合って群生する。旬は10月中旬から下旬で、数あるキノコのなかでも旬の時期が遅いキノコだ。カタハ、ノドヤキ、ムクダイなど、さまざまな方言名で呼ばれている。

従来はラッシタケ科ワサビタケ属とされていたが、現在は新たに創設されたムキタケ属とされている。ムキタケの特徴は形がの「きのこ型」ではなく、半円形のヘラ状態のきのこである点である。

ムキタケの傘は半円形から腎臓形で、直径は5?15センチ程度。色は多くは淡黄色から淡黄褐色だがときに紫色や緑色を帯びるものもある。傘の裏側は透明感のあるホワイト色をしていると、特に美味とされている。傘の表面は粘性があり、細かい毛で覆われていて表皮下にゼラチン質の層があり、表皮が剥ぎ取りやすい。肉は白色で柔らかく、無味無臭。柄は幼菌時は黄褐色で微毛が密生し太短く中実。成熟すると、ごく短くなる。

外観がよく似たものに、ツキヨタケやヒラタケがある。幼菌時はツキヨタケの幼菌と似ていて、また同じ枯れ木に混生するので、特に注意が必要。ツキヨタケは、新鮮な子実体のひだには弱い発光性があること、ひだと柄との境に、低い「つば」状の隆起を有することが多く、通常は柄の肉に黒いしみがあることなどの点でムキタケと異なる。ヒラタケは、かさが黄色みを帯びることは少なく、その表面は滑らかで微毛を欠くことや、かさの表皮が剥がれにくいことなどで区別される。

風味にくせがなく収量もまとまりやすいため、山里では食用きのことして広く利用されていて、ネット通販などでも容易に購入可能である。また、人工栽培や品種改良の研究も昭和50年代から試みられており、シイタケやヒラタケほど一般的ではないものの、最近では街のスーパーなどでも見られるほど商業ベースに乗りつつある。保存食として塩漬けにする地方もある。

緑がかったムキタケもあり、こちらは生えるのがやや遅いことからオソムキタケと呼ばれています。もともとは区別もされていなかったようですが、今はそれぞれに学名もつけられ区別されています。味わいや生態などにあまり違いはありません。秋に生えてきた場合は紫色になったりしますがもちろん美味しく食べられます。

近縁種でヒメムキタケというのがあります。ムキタケよりもはるかに小形で白っぽく、かさの表面に毛を持たない。またキヒラタケも似ているが、こちらは傘が黄色を呈し、さらに毛でおおわれる点でムキタケによく似るが、ひだも明らかに黄色く、かさの表皮が剥がれず、肉質も強靭であるため食用には適さない。

ムキタケ幼菌は毒キノコのツキヨタケの幼菌と似ているのと、ともに枯れ木に混生するので注意が必要です。外観がよく似たものに、ツキヨタケ(毒)やヒラタケ(食用)があります。

【ホコリタケ】(埃茸)=キツネノチャブクロ(狐の茶袋)

【ホコリタケ】(埃茸)=キツネノチャブクロ(狐の茶袋) |

| ホコリタケ。これはてっぺんに穴が開いていて すでに食べ頃を過ぎている。食べられるのは右下の状態のもの。 |

|

| 食べ時のホコリタケ |

|

| 二つに割ってみて こういう状態なら食べられる |

【オニフスベ】(鬼贅)

【オニフスベ】(鬼贅) |

| オニフスベ |

両方とも漢方薬にあり、「牛溲」は薬草のオオバコ(大葉子)で、中国では「車前葉」(クルマの轍のところに生える)漢方薬として慢性気管支炎や高血圧症に使われます。「馬勃」は腐った木などに生えるホコリダケのことでこちらは漢方では止血、鎮咳作、鎮痛、解毒作用、できものなどに使われます。

|

| オニフスベのバター炒め |

オニフスベ属の仲間は世界に4種ありますが、日本には本種だけで日本特産です。夏から秋、庭先や畑、雑木林、竹林などの地上に大型の子実体を生じますが、一夜にして発生するので驚かれます。

タマゴタケ(卵茸)

タマゴタケ(卵茸) |

| タマゴタケ(幼菌) |

キノコ自体は壊れやすく、傷みやすいため、一般にはほとんど流通していない。フランス料理、イタリア料理では高級茸としてよく使われます。茹でると煮汁に黄色い色素が出ると共に茶色に変色するため、色を楽しむには茹でずに焼いた方がいい。おすすめ調理法は天ぷら、バター炒め、マリネ、スープ、鍋物、フライや炊き込みご飯、オムレツなどによく合う。

火を入れると赤い傘は黄色くなります。天ぷらにすると色も赤いまま仕上がるので見た目にも美味しいです。柄はボソッとした感じで味はそれほどではないものの、傘はもっちりした感じでとびっきりの美味さです。

夏から秋にかけて、広葉樹(ブナ科・カバノキ科)や針葉樹(マツ科)の林内に孤生または群生する。樹木の細根の細胞間隙に菌糸を侵入させて外生菌根を形成し、一種の共生生活を営んでいると考えられる。

|

| タマゴタケ(成菌) |

タマゴタケは鮮やかな赤色が特徴ですが、同じく赤い毒キノコのベニテングタケと似ているので要注意です。ベニテングタケは赤い傘の表面に白いいぼがあります。ベニテングタケの柄は白く、タマゴタケの柄は黄色いという違いで見分けます。

|

| タマゴタケモドキ |

ミヤマタマゴタケ(深山卵茸)

ミヤマタマゴタケ(深山卵茸) |

| ミヤマタマゴタケ(幼菌) |

というのも、2001年に新種として発表されたばかりのキノコなのです。日本特産で北海道、静岡県、長野県、岐阜県などのキノコ愛好者の間で、「ミヤマドクツルタケ」、「ミヤマタマゴテングタケ」、「オオフクロテングタケ」、あるいは「オオツルタケダマシ」などの仮名で呼ばれていたキノコです。

|

| ミヤマタマゴタケ(成菌) |

初夏から秋にかけて、コナラ・ミズナラ・シラカシ・クリ・スダジイなどブナ科の樹木やアカマツ・クロマツ・エゾマツ・モミ・カラマツなどマツ科の林内の地上に孤生ないし点々と群生する。生態的な性質の詳細については、まだ不明な点が多いが、これらの樹木との間に外生菌根を形成して生活しているものと考えられる。

まとめると、傘は卵形→平、白に近いベージュ色〜暗褐色で個体によって様々。周縁部には条線がある。 ヒダは離生し、密で白色。柄は白色で上部に白色のつばがある。基部に大きな袋状のつぼがあり下半分位にささくれがある。

北海道東部に位置する阿寒湖の周辺は、ミヤマタマゴタケが多く発生するが、ここは標高420メートルほどだが、緯度が高い場所。名前に「深山」(みやま)とあるように本州では相当高い標高の高山植物帯でなければ生育できないキノコである。

ハツタケ(初茸)

ハツタケ(初茸) |

| ハツタケ |

「初茸」の名前の由来は、初秋(9月中旬)に他のキノコに先駆けてアカマツ、クロマツなどマツ類の樹下に多く発生するところからの命名とされ、日本では北海道から沖縄まで広く分布します。

|

| このように傘裏が緑青のような色をしているハツタケ |

優良な食用きのことして知られていたようだが、文献に登場するのは、室町時代以後で、倭訓栞には、「はつたけ、紫蕈(むらさきしめじ)ともいう。ハツは早いことをいう。備州では”あいたけ”、尾州では”あおはち”、江州では”あおすり”、または”あいすり”、賀州では”まつみみ”「、中国、九州では、”まつなば”「という」とあり、江戸時代には、全国的に知られていたようです。

ほかにも「あいずり」、「あおはち」「あおはつたけ」「ろくしょうはつたけ」「ろくしょきのこ」「まつしたきのこ」「まつしめじ」「まつなば」「まつみみ」「まつめん」など異名があります。

傘は直径4 〜 16センチ、幼時は半球形から丸山形で、生長すると中央がくぼんだまんじゅう形になり、次第に開いて、ほぼ平らあるいは浅い皿状となる。成菌になると、不規則な円形になる。傘・柄の肉は堅く締まっているがもろい肉質で、ほぼ白色でかたく、柄の周辺とヒダの上部は赤ワイン色を呈する。傷つけると暗赤色ないし暗赤ワイン色の乳液を少量分泌し、後にゆっくりと青緑色となります。

ハツタケは古来より、食べられてきたキノコで、松尾芭蕉や小林一茶などの俳句にも登場しています。芭蕉の句は「 初茸やひとつにゑくぼひとつづつ」。一茶の句は「初茸を 握りつぶして 笑ふ子よ」

多くのベニタケ科のキノコと同様、若干、パサパサしているので、調理には工夫が必要で出汁扱いされる時が多いものの、炊き込みご飯にすると絶品だといいます。

|

| アカハツ |

|

| アカモミタケ |

ツルタケ(鶴茸)

ツルタケ(鶴茸) |

| ツルタケ) |

ハラタケ目テングタケ科のキノコで食用キノコであるが、この仲間にはツルタケダマシやタマゴテングタケモドキという毒キノコがあるのでよほど同定に自信がある人以外は気を付けたほうがよい。今なお「生食すると中毒を起こす、加熱しても毒」という文献があるほか、実際に食べたところ美味との報告や普通に「食用」とする文献が混在、もう一つはっきりせず、実質的に食毒不明として扱われていることが多い。

傘ははじめ卵形で最後にはほぼ平らに開く。直径が3〜8センチほどで、色は灰色から灰褐色で周辺部は色が薄くなっており、放射状の線がある。傘の表面にはつぼの破片が付着する場合もある。 ひだは白色で柄に離生する。柄は白から淡灰色で根もとに白色のつぼをもつ。つばはない。

有毒のツルタケダマシやタマゴテングタケモドキとの違いはつばがあるかどうかであり、ツルタケにはつばがない。ただし、幼菌のうちは区別が困難であり、成菌でもつばが取れていることがあるので判別は慎重に。肉は基本的にどの部分も白色で、味や匂いは殆どありません。

湿気が多い場所では表面にヌメリが見られ、カサの形は幼い時は卵形で成長すると平らに開いていきます。成長するとカサが裂けやすい事もツルタケの特徴のひとつです。

ツルタケの柄は長さが10〜20センチとかなり長く、根元に近づくほど、やや太くなっており、中身は細い空洞です。また、根元部分には膜質のツボがあり、表面は白色。上部は粉状、下部は綿毛状の鱗片に覆われています。

近縁にシロツルタケ(食毒不明種)があり、これは色が真っ白な点がツルタケとの相違。同じくカバイロツルタケがるが色が樺色ということ以外はツルタケと外見の特徴はほぼ同じ。生食は中毒を起こすが、加熱すれば食用になる。

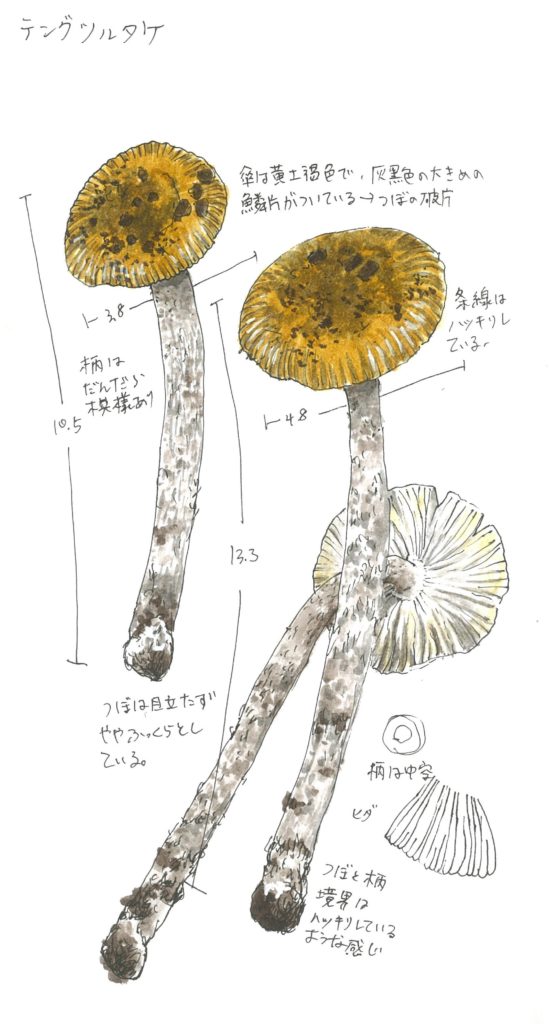

テングツルタケ(天狗鶴茸)

テングツルタケ(天狗鶴茸) |

| テングツルタケ |

一見、食べられそうには見えませんが食用キノコです。テングタケ科のキノコは有毒が多いのですが、本種はツルタケに近い仲間で可食なのです。ただし、食感はボソボソしており食用価値は低いのでキノコ狩りの対象にはあまりなりませんが、近縁のカバイロツルタケに似たよいダシが出るというキノコです。

|

| テングツルタケ見分けのスケッチ |

テングタケ属(Amanita)は大きく分けて、「テングタケ節」と「ツルタケ節」があり、テングツルタケは「ツルタケ節」に入ります。「テングタケ節」は、根本が膨らみ、細かく砕けやすいツボがあり、「ツルタケ節」は、根本は膨らまず、ツボはさや状でツバはありません。

近縁にヘビキノコモドキ(カサに条線なし、ツバあり、膨らんだ根本に黒い粒状のイボが環状につく)とキリンタケ(黒っぽいカサに灰色の粉状イボあり、条線なし、ツバあり、膨らんだ根本に綿クズ状ツボ破片あり)がありますがいずれも有毒です。

上でキノコの腐生菌(枯れたシイ、クヌギ類に生えまるシイタケなど)と菌根菌(生きているシイ、コナラ林の地上に生えるタマゴタケなど)と寄生菌(腐ったきのこに発生しするヤグラダケなど)について触れましたが、テングツルタケは菌根菌で毎年同じ場所に発生します。共生している樹木が元気な証拠です。

テングツルタケを「食べた人の報告があります。大半の図鑑では有毒と記載されている。一方でwikipediaと山と渓谷社の大型のキノコ図鑑には食用と記載されている。英語版のページを見ても可食との記述があるのである程度の信憑性はありそう。

味を確かめるには単純に焼くのが一番だと思っているのでしつこいくらいに焼いてみる。ハマクサギタマゴタケやオオオニテングタケを食べたときのように一口食べて24時間経っても異常がないのを確かめてから1本丸々食べる。さらに24時間が経過しても異常はないので無毒でよさそう。

味はツルタケの仲間というだけあってカバイロツルタケに近い。噛むとこっくりとした出汁のある旨味が染み出てくる。食感はボソボソしていてタマゴタケ以下だがけっこう美味い。もっと食感をボソボソさせて味を少しだけ薄くしたカバイロツルタケです。味噌汁とかに入れたら結構いけるかも。その後2本食べましたが異常はありませんでした。

(すずめさんのHPから 写真(左上)も)

ハタケシメジ(畑占地 畑湿地)

ハタケシメジ(畑占地 畑湿地) |

| ハタケシメジ |

「匂いまつたけ味しめじ」といわれるシメジの中でも、一番美味しいといわれるのがホンシメジ。それに次いで美味しいのがこのハタケシメジです。「畑しめじ」という名前ですが、畑で栽培しているわけではなく、れっきとした天然物でホンシメジに極めて近い親戚のキノコですので味、食感、香りともに素晴らしく、また味の方は天然ものに劣るものの人工栽培物が出回っていて身近になっているキノコです。

|

| 通販で見かけたホンシメジ。 300グラムで4990円の値段がついていた。 |

里地の草むらや藪から、奥山の林地、草むらと採取環境は広く、秋のはじめから晩秋までと採取期間も 長いのが特徴です。群生することが 多く株となってでています。傘の径は4〜9センチ、まんじゅう形からほぼ平らに開き、幼時は暗灰褐色で僅かに粉状だが、老成時にはやや淡灰色あるいはくすんだクリーム色となる。ひだは密で柄に直生ないし上生し、ほぼ白色だが、古くなると多少クリーム色を帯びることがある。柄は長さ5〜8センチ、太さ7〜10㎜程度、ほぼ上下同大あるいは基部に向かってやや膨らみ、ほとんど白色、中実である。胞子紋は白色、胞子は類球形で無色・平滑別荘地の道路わきやら軒先やら毎年、同じ場所に出ます。

毒キノコの「クサウラベニタケ」「カキシメジ」が同じようなところに出るので「ハタケシメジ」を 採取するときは要注意です。

ホテイシメジ(布袋湿地)

ホテイシメジ(布袋湿地) |

| ホテイシメジ |

和名「ホテイシメジ」の由来は、柄の下の部分がふくらんでいて、七福神の布袋様の腹のようであることから名付けられています。東北地方では形状から「ジョウゴタケ」や「チョコ(猪口)タケ」、また上述のように酒との相性から「ヨイツブレ(酔いつぶれ)」の地方名でも呼ばれています。

ホテイシメジは白く、肉質がしっかりしており、傘の部分が平らで広がりがあり、表面に白色またはクリーム色の細かなひだが見られます。傘の色は白または淡いベージュ色で、茎は太くて丈夫です。傘の表面は平滑で、ひだは長く垂生しています。傘の形は初めは丸みを帯びていますが、成長するにつれて平らになり、中央がやや凹む特徴があります。柄は下膨れの円柱状で、長さは3〜8センチメートル。

|

| ホテイシメジの幼菌。丸い傘で やがて左上の写真のように開く。 |

ホテイシメジで特に注意すべきは、アルコールと一緒に摂取すると中毒を引き起こすことです。アルコールが分解して生じるアルデヒドが代謝されなくなり、30分から1時間ほどして悪酔い(顔が赤くなり、頭痛、頻脈)などアルコール中毒の状態になり、重症の場合は呼吸困難、意識障害に陥ることがあります。そればかりでなく、食べたとも症状が出るので、ホテイシメジを食べたら、約1週間は禁酒の必要があるとされています。

見た目が似ている有毒なキノコ(例えば、クサウラベニタケ)と誤認されることがあるため、傘の表面に特有の模様があることを確認することが重要です。

自然物はもちろん重宝されますが、現在では木材チップやおがくずを使って人工栽培されていて、新鮮な状態で市場に流通しています。また乾燥させたものも販売されています。

カヤタケ(茅茸)

カヤタケ(茅茸) |

| カヤタケ |

北半球一帯の林内のブナ・カシ林内や雑木林の落葉上、草地の中に散生したり群生したり単生する。日本では北日本に多いキノコです。

子実体は傘と柄からなる。傘の径は4 - 8センチ、大きなものは12 センチほどになるものも。傘ははじめ半球型で、そのあと中央部が窪んだ饅頭形(丸山形)になり、最終的にさらに反り返ってラッパ状か漏斗状になる。漏斗状のときの中央は大きく窪んでおり、その部分の肉は厚く、ほかの部分は薄くなっています。

傘の表側は帯黄色から帯赤褐色、あるいは赤褐色から黄土色で、赤みが強いタイプと橙色が強いタイプがある。中央部は濃色で縁がやや淡く紫色を帯びることがあり、放射状で短く浅い溝線がある。若いうちは傘の縁に条線が現われる。中央部は繊維状鱗片におおわれ平滑。傘の裏側のひだは白色から黄白色で、柄に長く垂生につき、幅狭く密です。

柄は高さは3〜 5 センチ。柄は傘と同色か淡く、上下同大か下方が太く、中実。基部に白色菌糸を綿毛状にまとう。つばやつぼはなく、肉は白色で、薄いがやや強靱で無味無臭。

カヤタケは古くから美味な食用のキノコとされていたたキノコですが、毒成分としてムスカリンを含んでいるのがわかっているので 食用には必ず、茹でこぼしてから調理する事が必要だ。下処理をした後なら、味噌汁、雑煮、すき焼き、天ぷら、洋食ならグラタン、ピザ、オムレツ、ホイル焼きなど、中華なら油炒め、煮込む、あんかけなどで食べると美味しい。

カヤタケは子実体の外見が神経系統を冒す猛毒キノコのドクササコに似るので、よく確認することが大事だ。 下処理しないで食べた時に現れるムスカリンの中毒症状は発汗、嘔吐、胃けいれん、下痢、めまいなど。

アカモミタケ(赤樅茸)

アカモミタケ(赤樅茸) |

| アカモミタケ |

|

| アカモミタケは傷つけると 赤っぽい乳液が出るが変色しない |

|

| まるで雨傘のようなものもある |

アカモミタケの肉は味や匂いは特になく、無味無臭。色は淡い橙色をしています。うまみが特徴のキノコで、料理に加えると味が良くなる。汁物、煮物、天ぷら、ご飯ものなどにして食べられています。食感に関しては歯切れが良いとは言えず、ややボソボソした感じです。

山のふもとなど、様々な場所でパック詰めにしたものがお土産品などとして販売されているので比較的手に入れやすいキノコです。

アカハツ(赤初)

アカハツ(赤初) |

| アカハツ |

名前にもある通り「赤色」が美しいキノコで、傘や柄だけでなく、傘の裏側のヒダまで鮮やかな赤色をしています。日本全国で古くから食用として親しまれており、地域特有の呼び名で知られています。例えば、秋田県では「あかはじ」、岩手県では「なつはつたけ」、兵庫県では「じょうごたけ」と呼ばれています。また、アカハツはヨーロッパでも人気があり、塩漬けにされて販売されています。

|

| アカハツの傘裏のヒダは密 |

|

| 傷つけると青緑色の乳液が出るアカハツ |

ナラタケ(楢茸)

ナラタケ(楢茸)

|

| ナラタケ |

地域によってさまざまな名前で呼ばれています。例えば、北海道では「ボリボリ」、「ボリメキ」(岩手県)、オリミキ(山形)、アマンダレ(新潟県中越地方)、アシナガ(新潟県)、モタツ(秋田県の鳥海山東麓)、「ササコ」(東京都多摩地方)、「ザーザー」(鳥取県大山地域)[形県)など。これらの名前は、ナラタケの特徴や生息環境に由来しているものが多い。特に重用されている秋田では、ナラタケ、ナラタケモドキ、オニナラタケ、キツブナラタケなどを総称して「サワモダシ」と呼んでいる。秋田の森では、大量に採取でき、かつ美味しいことから、塩蔵して冬に備えるキノコの代表で、昔から最も人気が高い。

子実体は1株につき数十本が重なり合って束生する。幼菌の時は饅頭形だが、やがて真ん中が盛り上がった中高の皿形に開く。傘は直径が4?15センチで、傘の色は黄褐色や淡黄色で中央に細かい鱗片と周囲に条線があり、ヒダが白色、柄の上部にはしっかりした膜質の白いツバがあるのが特徴。ヒダは柄に垂生していて色は最初はやや濁った白色で帯褐色になり、やがて濃い色のシミが見られるようになります。

ナラタケの柄は長さが2〜12センチとやや長く、表面には褐色の条線がでています。上部には淡い黄色をしたツバがあり、柄の太さは上部から下部まで殆ど同じか根元に近づくほど太くなっているかのどちらかです。基部は上部より濃い色をしています。

湿気のある環境では表面にヌメリが出ることがあります。傘の形は幼菌時は饅頭型ですが、成長すると平らになります。傘の中央部には黒褐色の細かい鱗片があり、周囲には放射状の条線が見られます。

ナラタケの傘はハチミツを想起させる黄味がかった褐色をしており、英語では honey mushroom(ハニーマッシュルーム)と呼ばれている。ナラタケの一種であるオニナラタケの中には、生物の個体としては世界最大と推定されている個体があります。

ナラタケは良い出汁が出ることで知られ、特に傘にしっかり粘性があるものが特に美味で、汁物に入れるとぬめりが出て口当たりもよくなり、よいダシも出るので味噌汁や鍋物に使われることが多いです。煮ることで肉質がしっかりし、風味が増します。

基本的に可食とされるものの、生食には適さず、加熱して食べること。また、コレラタケ(ドクアジロガサ)をはじめとする猛毒のキノコと外見が類似しており、山野で採取する際に混同する危険がある。また、消化が悪いとされているため、食べ過ぎには注意が必要です。

ナラタケの仲間(広義のナラタケ)は従来1種として扱われてきたが、現在は研究により多くの種に分類され、狭義のナラタケ(本種)とオニナラタケは中毒を起こすことがある。また、キツブナラタケとワタゲナラタケは比較的安全とされている。ナラタケ類の毒成分は不明とされ、生で食べると数十分から24時間で吐き気、下痢、鼓腸などの胃腸系の食中毒症状が現れることがある。

ナラタケの仲間に「オニナラタケ」というきのこがある。アメリカのオレゴン州に生息するオニナラタケの一種は、地中に菌糸を広げながら成長を続け、その総面積は今や8,900㎡(東京ドーム約684個分)にものぼるとのこと。現在、世界一大きい生物と言われています。

|

|

|

| ナラタケモドキ | オニナラタケ | キツブナラタケ |

近縁種に、

「ナラタケモドキ」

ナラタケに良く似ているが、柄にツバがない。発生時期はナラタケより早く、9月中旬頃から。味はナラタケより劣る。食べすぎると消化不良を起こすので注意。

「オニナラタケ」

発生はナラタケよりやや遅い。全体的に肉厚で黒褐色系、柄は根元が太い。

「キツブナラタケ」

ブナやミズナラの枯れ木やその周辺に群生する。全体が黄色を帯びているが、傘の中心部は黒い鱗片がある。一番美味しい。

|

| テングタケ |

形状からゴマナバ、ヒョウタケという名前もあります。テングタケの学名は[Amanita pantherina]ですが、この「pantherina」の部分は「ヒョウの」という意味でカサの表面がヒョウ柄になっている特徴からこの名がついたものです。

テングタケのカサは直径が4〜25センチほど、根元にいくほど太くなっており色は褐色または黄土色を帯びた褐色で中央部の方が色が濃くなっています。カサの形は幼菌時は半球形、成長するにしたがってカサが広がり平らになるまで広がっていきます。カサの表面には白いイボが無数にあり、湿気が多い時にはヌメリがでます。また、テングタケのカサのフチの付近には薄い条線が見られます。ヒダは密に並んでいて、色は白色。柄に離生しています。

|

| テングタケの柄の部分の特徴 |

テングタケの肉は白色でもろく、味やニオイは特にありません。同じく毒キノコであるガンタケとも似ているキノコです。 他にも「ベニテングタケ」や「ウスキテングタケ」と似ています。

また、以前は同種として扱われていた針葉樹付近に発生するテングタケは「イボテングタケ」という名前の別種に分けられました。

テングタケは食後30分程度で消化器系、神経系の中毒症状が起こります。その毒性はベニテングタケよりも強いといわれ、 食べると大量に飲酒した時のようにおう吐したり気分が悪くなったりします。具体的な症状としては嘔吐、腹痛、下痢、痙攣、運動失調、幻覚、視力障害、興奮、頻脈、発汗などで酷い場合は呼吸困難や昏睡状態に陥る事もあるようです。

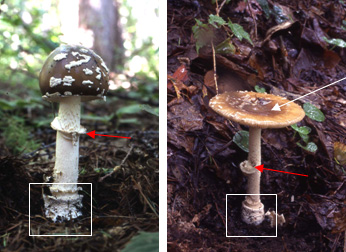

札幌市の無人販売所で“毒キノコ”誤って販売 |

| 無人販売所に掲げられた「食べないで!」の張り紙 |

報道機関が一斉に「食べないで」と呼びかけたところ、翌21日、札幌市南保健センターに購入者から申し出があり、本人は無事だったことがわかった。男性は持ち帰ったキノコのうち1本はハタケシメジに似ていたので「家族と一緒に朝食で味噌汁にして食べた。もう1本は見たことがなかったので食べるのを躊躇した。ネットニュースを見て自分のことだと思った。食べなくてよかった」とテングタケに手を付けなかった理由を話していた。

|

| イボテングタケ |

|

| イボテングタケの柄の部分 |

宮城県仙台市近郊でハエトリモダシと呼ばれていたキノコを、大正時代に仙台で教員をしつつ、地質・考古学の博士だった松本彦七郎がイボテングタケと命名した。1962年本種から殺ハエ成分が特定されイボテン酸と名付けられた。その後、前からあるテングタケではないかという説が主流になり「テングタケ」の名が定着。ようやく2002年になって、遺伝子マーカーによる分子生物学的調査から正式に独立種と認められた。

|

| ベニテングタケ |

おもに北半球の温暖地域から寒冷地域でみられ、遠くからも目立つ深紅色の傘には、つぼが崩れてできた白色のイボがあり、傘は直径8-20センチくらいあります。長野県の小諸地区などでは塩漬けにし食べているところもありますが、れっきとした毒キノコです。ただし、毒性は低いようで、食べてから20-30分で瞳孔は開いて眩しくなり、弱い酒酔い状態となる程度のようです。

殺ハエ作用があり、洋の東西を問わずハエ取りに用いられてきて、英語では「Fly agaric」(ハエきのこ)、フランス語では「une amanite tue-mouche」(ハエ殺し)と呼ばれ、ハエがよってくるところにキノコ片を置いて遠ざけた。日本でも東北や長野で「アカハエトリ」と呼ばれベニテングタケを米とこねて板に張り付けてハエを捕獲していた。

2021年2月21日のNHK 「ダーウィンが来た」や「ワイルドライフ」で、阿寒摩周国立公園で猛毒のベニテングタケをエゾシカがせっせとに食べている姿が動画で紹介された。

|

| ベニテングタケをむしゃむしゃ食べるエゾシカ |

NHKの番組は録画しそこなったのでYouTubeにあったものを上で紹介したが、この方によれば野生のシカは毒キノコだけでなく、猛毒のトリカブトやスイセン、バイケイソウも食べるとのこと。

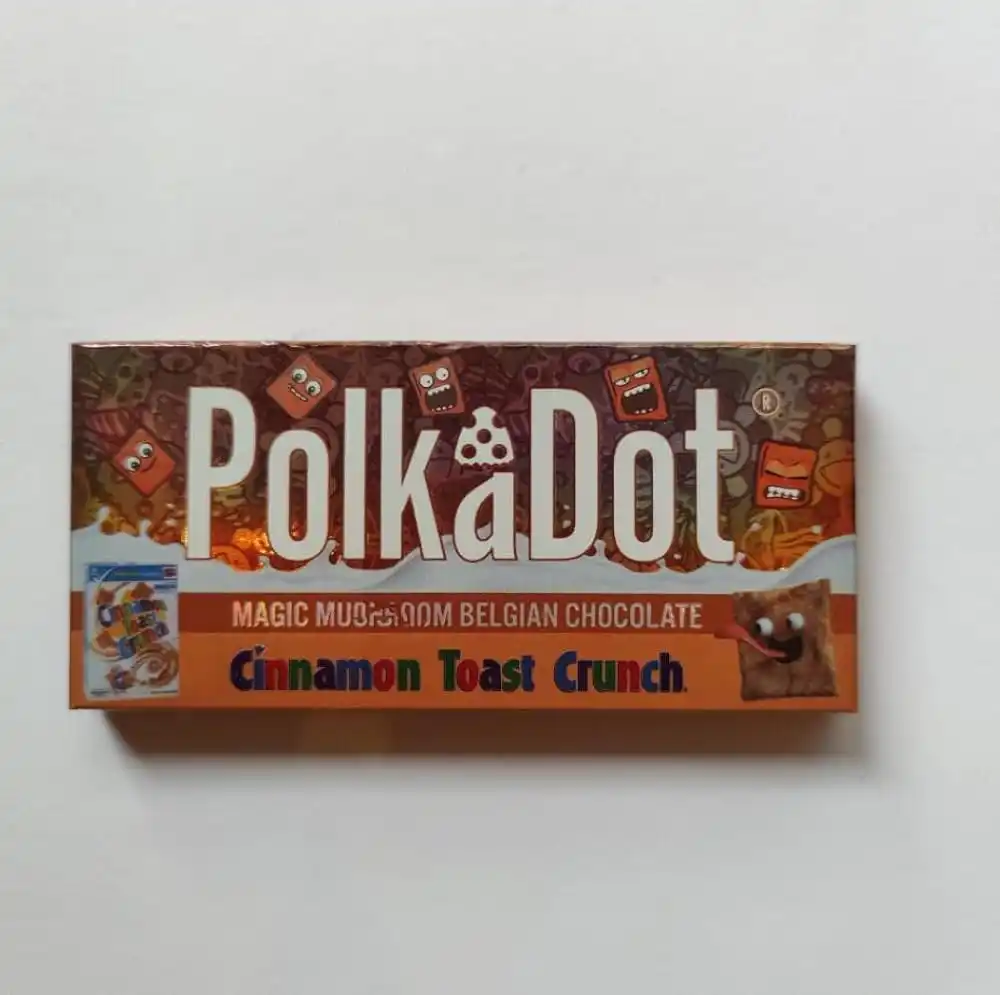

米国で密かなブーム、「幻覚キノコ」入り食品の実態2020年のある日、カリフォルニア州オークランドのアパートで、アサンカ・ウィクラマラッキと彼の2人の兄弟は、精神作用のあるキノコを使った食用品を製造することを思いついた。いわゆる「マジックマッシュルーム」である。

マジックマッシュルームには麻薬として指定されているサイロシビン又はサイロシンを含有するキノコで、幻覚作用などを求めて乱用する者があり、連邦政府によって違法とされているが、兄弟が実験していたのは、赤いカサに白い水玉模様が特徴的な毒キノコとして知られるベニテングタケから抽出される「ムシモール(muscimol)」と呼ばれる化合物を用いたものだった。

ベニテングタケを選んだ理由は他のサイケデリック・ドラッグのように米国麻薬取締局(DEA)によって禁止されていない点だ(ルイジアナ州だけがこのキノコを禁止している)。

|

| 法の網を逃れてアメリカで蔓延するPolkaDot |

「これは完全に合法です。マリファナよりも合法なのです」と、ポルカドットCEOで37歳のウィクラマラッキは話す(彼はカリフォルニア州で2つの大麻販売店も経営している)。「アメリカではどの街角にもスモークショップがあり、人々はそこに入ってキノコを体験することができるのです」

月間売上高が数百万ドル規模というポルカドットは、ベニテングタケ入りの食用品を販売する多くの企業のひとつだ。ここ数年のCali Sober(カリ・ソーバー)と呼ばれるムーブメント(ハードドラッグやアルコールには手を出さないが、大麻や幻覚剤などのソフトドラッグは嗜むという健康意識が高い人たちのトレンド)にも後押しされて、このカテゴリは、合法的にトリップできるリーガル・ハイ製品を扱うグレーゾーンのマーケットとして花開いた。

この分野の企業には、「ギャラクシー・トリート」や「ファン・ガイ」、「エックスヘイル」などのヒッピー風の名前を持つものが多い。しかし、DEAがベニテングタケを禁止していないからといって、これらの製品が100%合法だったり、100%安全であったりはしない。ベニテングタケを所持することは違法ではないが、米国食品医薬品局(FDA)の規則では、ほかの人間い提供することは合法ではない。

FDAの広報担当者は、「ベニテングタケとその化学成分であるムシモールやイボテン酸、ムスカリンは、FDAの認可を受けた食品添加物ではありません。これらの物質が食品成分として使用されることについては、毒性に関する懸念が報告されており、眠気や昏睡を伴うせん妄を含む深刻な副作用があるため、安全性に懸念がある」と述べている。

さらに世界的に有名な菌類学者、ポール・スタメッツは、「低用量のベニテングタケには、何の問題もないが、グミのパッケージ記載されているような量の摂取は問題だ。大量に摂取すると、錯乱状態や強烈な酩酊状態、特異な反復運動症候群を引き起こす」という。

皮肉なことに、ムシモールよりも強いサイケデリック効果を持ち、連邦レベルで禁止されているシロシビンには、ベニテングタケのような毒性はなく、安全性も高いという。

「このグミを1粒食べれば気分が高揚し、2粒食べればハイになり、4粒なら本当に面白くなる」というような宣伝で広まっているこうした、ベニテングタケ由来のサイケデリック商品には何らかの規制が必要だ、との意見が強まっている。 (2024年5月15日、米「フォーブス」誌)

|

| ドクベニタケ |

ドクベニタケのカサは直径が3〜10センチ、幼菌時は饅頭型で、成長に伴ってカサが開いて平らになった後はやや反り返る。カサの表面の赤い皮は容易に剥がす事ができ、湿気のある環境ではややヌメリがある。また、表面の色はピンク色の場合もあり雨にうたれたり古くなってくると退色し、白っぽくなる。ヒダは柄に直生〜離生し、色は白く密に並んでいる。柄の部分は白色、表面には浅いシワがある。肉は柄やヒダと同じく白色で全体的にもろく、裂こうとするとボロボロとくずれるほど。

|

| コガネテングタケ |

テングタケの仲間の幼菌が卵のような形をしているのは、次世代に命をつなぐ大切な大切な胞子をつくりだし、拡散させる器官であるきのこ(=子実体)を保護しているからで、この「卵」を「外皮膜」という。

ベニテングタケの特徴とも言える、赤い傘に付着している白い点々(=イボ)の正体は千切れた外皮膜。誤食すると胃腸系、神経系の中毒を起こす。

ニホンリスは毒キノコを好んで食べる上で有毒キノコ三種(ベニテングタケ、ドクベニタケ、コガネテングタケ)を紹介した。ところがこの毒キノコをリスが好んで食べているというびっくりの報告が2021年学術誌に掲載された。観察したのは我が山墅と赤岳・横岳を挟んで反対側にある茅野市のアマチュアだ。またエゾシカも毒キノコを食べるということがNHKの「ダーウインが来た」で報告されている。ということは我が山墅で大食漢に困り果てているニホンシカも食べているのではないかと思われる。

毒キノコをリスが食べている決定的瞬間は「野鳥とリスを呼ぶ」の項「なんと!リスが猛毒のキノコを食べる」で紹介。

【 カブラアセタケ 】(蕪汗茸)

自宅で採取のキノコで食中毒、カブラアセタケか

鳥取県米子保健所は6月30日、西伯郡内の70歳代男性が自宅敷地内で採取したキノコを食べて食中毒を起こしたと発表した。 毒キノコの一種「カブラアセタケ」とみられる。このキノコによる食中毒が確認されたのは県内で初めて。

男性は27日午後6時頃、キノコをゆでて食べ、約2時間後から下痢やふるえ、発汗などの症状が出たという。自ら119番して入院。29日に退院した。

カブラアセタケは傘が「くり褐色」で直径2.5〜3センチ、柄の長さは2.5〜4センチ。同保健所は「加熱しても毒は消えない。見慣れないキノコは食べないで」と注意を呼び かけている。(2015年7月1日、読売新聞)

|

| カブラアセタケ。海外では死亡例がある。 |

含まれる毒素はアルカロイドの一種であるムスカリンを含む。猛毒で知られるベニテングタケによって初めて単離された毒成分だが、含有量はカブラアセタケの方が遥かに高い。 食べると早いときは15分、遅くても数時間ほどで症状が現れる。 発汗・流涙・流涎・そして嘔吐・下痢などいわゆるムスカリン中毒を起こし、その他にも痙攣・瞳孔の縮小・ 徐脈・視覚障害・血圧低下。最悪の場合は心臓発作・呼吸困難などによって死に至る。発汗症状からアセタケ(汗茸)の名が付いていて、北海道から九州の平地に広く分布する。

|

| カエンタケ |

|

| ベニナギナタタケ |

|

| 冬虫夏草 (これは蛾の幼虫に生えたもの) |

原産地はアジアで、1895年にチベットで発見された標本をもとにフランスの研究者が『新種』として報告したのが最初の発見例とされています。その後、1930年代には現在のインドネシアのジャワ島で、さらに戦後になって日本でも報告されるようになった。近年、西日本を中心に発生量が増加、関東にも広がってきた。

2022年には、入間、所沢両市の同丘陵にある県立さいたま緑の森博物館の職員がこぶし大のカエンタケを見つけた。穴を掘って埋めたが、2〜3センチの小さなものや、7センチほどのものなどが次々と出現。また東北地方でも発生が確認され、オーストラリアでも見つかるなど世界的な広がりを見せています。

日本では江戸時代末期に完成した植物図鑑『本草図譜(ほんぞうずふ)』に、カエンタケと似た姿のきのこの図が『火焔(かえん)だけ』として記載されています。その解説文には『細条の珊瑚(サンゴ)の如く黄色紅赤火の炎々たるが如し(中略)大毒あるといへ(え)り』とあります。

日本では、元来、原生林に近いような自然な林に見られるキノコで、相当に稀な存在で毒性についての情報もなかったが、1991(平成3)年に山梨県で3センチほどのカエンタケを天ぷらにして食べた47歳の男性が、数日間40度以上の発熱を起こし、その後に髪の毛が抜けたり、小脳が萎縮して運動障害が出たとの報告があった。また、1999(平成11)年には新潟県で、旅館に置いてあったカエンタケを男性5人が食べ、うち1人が2日後に死亡した。こうした報告からカエンタケの強毒性が明らかになった。

カエンタケを食べると30分ほどで胃腸系や神経系に食中毒の症状が現れます。具体的には悪寒、腹痛、手足のしびれ、嘔吐、下痢、のどの渇きなど。その後、腎臓・肝臓・呼吸器・循環器不全や脳障害などの症状が生じ、ときには死に至る。顔面の脱皮、粘膜のびらん、脱毛などの『表面に出てくる症状』が特徴とされている。

「カエンタケ」、東京の公園で相次ぎ見つかる |

| オレンジ色のカエンタケもある (東京都健康安全研究センター提供) |

上記のように最近、カエンタケが都市部の公園などでも発生するようになった。原因について、ナラ枯れ(ブナ科樹木萎凋病)との関連が言われている。カエンタケ発生の先行地域である関西では、ナラ枯れ地域とカエンタケの発生地が一致していることからだが、まだ結論は出ていないものの、ナラ枯れした木に腐朽菌が入り、それをねらう菌寄生菌としてカエンタケが入ってきたのではないかとも言われる。それを裏付けるように、2017(平成29)年に千葉県内で初めて発生したナラ枯れの拡大と期を一にして、2019〜20(令和元〜2)年に県南部の君津市や鴨川市の森林地帯でカエンダケが見つかっている。

|

| タマゴテングタケ |

ギネスブックに「最も有毒なキノコ」として掲載されている。ヨーロッパには多く自生しており、death cap(死の傘)と呼ばれ、ローマ教皇のクレメンス7世もこのキノコの犠牲者の1人で、1534年9月25日にタマゴテングタケの中毒で亡くなった。

種名phalloidesの意味は「男根 (phallus) に似た (-oides) 」であるが、文字通りの意味なのか、Phallus(スッポンタケ属)に似ているという意味なのかはっきりしない。

夏から秋、主にブナやミズナラなどの広葉樹林に生える。傘はオリーブ色。条線はない。柄は白色でつばがある。ひだは白色。ひだに濃硫酸をたらすと淡紅紫色に変色するという、他のキノコには見られない特徴があり、このキノコの判別に用いられる。日本では北海道で発見されることがあるが、本州以南の地域では見つかることは稀。

古くから知られている毒キノコであるため、その毒素成分の研究も進んでおり、アマトキシン類、ファロトキシン類、ビロトキシン類などがその毒素であることが明らかにされています。

他にタマゴテングタケと名のつくキノコにクロタマゴテングタケ、タマゴテングタケモドキ、コタマゴテングタケ、クロコタマゴテングタケなどがありますがいずれも有毒です。

【タマゴテングタケ中毒の症状】タマゴテングタケを食べた時の中毒症状は 2 段階に分けて起こるのが特徴だ。このキノコ中毒はまず比較的潜伏期間が長いのが特徴。食後 6〜24 時間ほどしてコレラ様の症状(嘔吐、下痢、腹痛)が現れるが一日くらいで回復する。安心すると、その後 4〜7 日くらいして肝臓肥大、黄疸、胃腸の出血などの内臓の細胞が破壊された結果の症状が現れ、最悪死に至る。

タマゴテングタケは世界で最も有毒なキノコの1種であり、世界中のキノコ関連の死亡の約90% の原因になっている。主な毒素はα-アマニチンで、料理や乾燥では破壊できず、肝不全や腎不全を引き起こして死に至る。

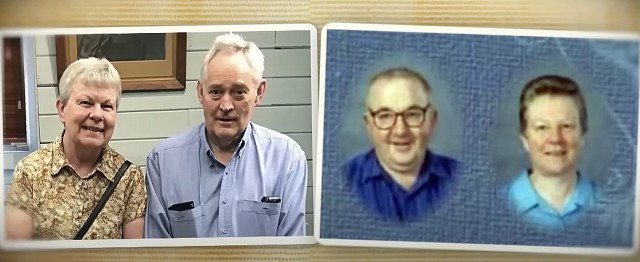

オーストラリアでこのタマゴテングタケを使って元夫の両親と叔母の3人を殺した疑いで女が逮捕・起訴された。

2023年7月末、オーストラリア・ヴィクトリア州東部にある小さな街、リーオンガサで、3人が毒キノコと見られる食中毒で亡くなった。警察は事故ではなく事件として捜査を行ってきたが、11月2日朝、被害者に食事をふるまい、事件後の取材で涙を流していた女が逮捕・起訴された。オーストラリアABCなどが報じている。

|

| メディアに涙ながらに無実を訴えるエリン |

|

| ビーフウェリントン |

|

| 亡くなったパターソン夫妻(右)と夫だけ助かったウイルキンソン夫妻 |

警察は、被害者らが腎不全や肝不全を引き起こす可能性がある、テングタケ属のデスキャップキノコ(Death Cap =死を呼ぶ傘、タマゴテングタケの英語名)の摂取と一致する症状があったことを確認した。またエリンの住む地域ではキノコ採集が人気で、捜査では料理をしたエリンの周りの森に、タマゴテングタケが自生していることがわかった。また、事件が発生した後、エリンの家の近くのゴミ廃棄場に、パイをつくるときにキノコを砕いたとみられる食品乾燥機が捨てられてあるのが発見された。

料理をしたエリンと、昼食時に一緒にいたエリンの2人の子供たちも予防措置として病院に運ばれたが、症状はまったく出なかった。というのも、エリンと子供たちは料理を食べていなかった。エリンは「店でキノコを買った」と供述したが、猛毒キノコが店で販売されているとは考えにくい。また、地元メディアの調査では、地元の農産物を販売している複数の店舗で、リコールや警告が一切出されていなかった。

|

| 欧米でDeath Capと呼ばれるタマゴテングタケ。 豪州でふんだんに出る。 |

この昼食会はエリンが現在別居中の元夫サイモンさんとヨリを戻すきっかけになるはずのものだったようだ。サイモンさんの友人は、「エリンはサイモンとよりを戻したかったが、サイモンの家族は彼女が息子と復縁することを望んでいなかった」と語っている。サイモンさんは、食事に招待されていたが、出席できなかった。

サイモンさんの友人は、「あの日は単なる昼食会ではなく、牧師のイアンさん(元義母の妹の夫)を仲介者として呼んでいたようだ」と話している。

奇妙ななことにサイモンさん自身も昨年5月、謎の胃の不調を訴えて倒れてから、21日間集中治療室で過ごし「死にかけた」経験があることだ。夫婦が別居した後も、深刻な腸疾患で入院していたという。

|

| シロタマゴテングタケ |

傘は名前の通り、白色で表面には光沢が見られますが、湿気を帯びるとややヌメリが出てきます。また、形は幼い時は卵型で成長するにつれて徐々に開いて平らになっていきます。柄の部分は白く、上部には布のような質感のツバが垂れ下がっています。また、柄の表面は平滑で繊維状です。

肉の色は基本的には白色ですが、柄の髄の部分はやや黄色みを帯びています。

後述のドクツルタケ同様、欧米では「破壊の天使」(Destroying angel)の異名をもち、1本食べただけで死に至るほどの猛毒を持っていて、日本では新潟での発生が多く「イチコロ」という地方名があるほど。

食後6時間から24時間ほどで下痢、嘔吐、腹痛なそコレラのような症状を呈し、数日後に肝臓肥大、黄胆、胃や腸からの出血、その他,内臓細胞破壊が起こり死に至る場合がある。この毒はファロトキシン類、アマトキシン類、溶血性のレクチン 。

発生県名不詳だが、平成 4 年 (1992) 夫婦 ( 男性 53 歳、女性 52 歳 ) がキノコ狩りで採った約 30 本のきのこを加熱調理し食べたところ 12 時間後に嘔吐、腹痛、血液の混じった水様性下痢、手指のつっぱり感を発症し、近くの病院に入院し、大量輸液、強制利尿などが行なわれたが危険状態になり、43 時間後に救命救急センターへ転院。ここで血中毒素除去の目的も兼ねて血漿交換、血液透析を行ったところ5日後に正常化に向かい、25日後に退院した。妻も夫と同様の症状が出たが食べた量が少なく、15日後に退院した。(国立保健医療科学院報告)

平成 10 年( 1998 ) 10 月 29 日、栃木県芳賀郡茂木町で 5 人がシロマツタケと誤って、シロタマゴテングタケを煮物にして摂食。摂食後全員嘔吐、下痢などの上と同じような中毒症状を発症。肝機能低下でうち男性 1 人が死亡した。栃木県保健環境センターでシロタマゴテングタケと同定された。

シロタマゴテングタケは次項で紹介するドクツルタケに非常によく似ている事でも知られ、違いとしてはシロタマゴテングタケの方がやや小さい事や柄の内部の肉の色がやや違う事、柄の部分にササクレがない事などがあげられますが、素人では殆ど見分ける事ができません。しかし、どちらのキノコも猛毒を持っています。

|

| タマゴテングタケモドキ(成菌) |

|

| タマゴテングタケモドキ(幼菌) |

|

| タマゴテングタケモドキの傘裏はピンク色が特徴 |

柄の長さは4〜9センチ、柄の下方の方がやや太く、上部には膜質のツバが見られます。表面の色は白色ですが下部は少し灰色を帯びている事もあるようです。柄の基部には膜質で厚みのある袋状のツボが確認できます。肉の色は白色で特徴的な匂いや味はありません。

|

| タマゴタケモドキ |

山梨で60代女性、「タマゴタケモドキ」で食中毒、肝障害も

山梨県衛生薬務課は2018年8月28日、甲府盆地などを管轄する中北保健所管内の病院から「毒キノコによる食中毒患者を治療している」との連絡があったと発表した。

同課によると、患者は富士・東部地域に住む60代女性。23日の正午ごろ、家族が採取した野生のキノコを炒めて食べ、同夜に嘔吐や下痢などを発症、救急搬送され地元の入院した。患者は食用の「タマゴタケ」に似た毒キノコ「タマゴタケモドキ」とみられるものを食べたとされ、今も入院中という。他の家族はキノコを食べなかった。 25日になってタマゴタケモドキが引き起こすとされる肝障害など症状が悪化し、中北保健所管内のほかの病院に転院した。

この60代女性は回復したが、北海道では死亡例が報告されている。

1989年9月、北海道網走湖畔の雑木林で採取したタマゴタケモドキを食べた2人が食後2時間後に腹痛、嘔吐、下痢で病院に行ったが、きのこ中毒と気づかなかった。一時回復したものの、5日後に夫が妻と子の意識低下に気づき病院に運んだが、8日目に妻(40歳)が、15日目に長男(15歳)が肝・腎不全で死亡した。解剖所見の結果、劇症肝炎、肺うっ血、肺化膿症、腎臓と脾臓のうっ血、脳軟化症などが見られた。(1992年日本菌学会報)

タマゴタケモドキは、3〜5センチの黄色または黄褐色の傘が特徴で、白いつぼから生まれるところはタマゴタケと似ています。異なるのは・カサの色が違うのと周縁部に条線(スジ)がないことです。

発生する時期は夏から秋で、発生の場所もコナラ、クヌギ、ミズナラなどの広葉樹林やトウヒ(唐檜)などの針葉樹林。カサは3〜7センチ、湿時には弱い粘性があり、冷たい感じのする淡黄色からくすんだ橙黄色で中心部ほど濃色となる。地色より濃い繊維状片鱗に覆われ、周辺に比べ中央部が濃色。ヒダは、白色、密、離生する。柄は、逆こん棒形。基部に白色膜質のツボをもつ。 上部に、表側白色、裏側黄色のツバを垂れ下がらせる。 柄のつばより下部は黄色の繊維状片鱗に覆われるが、ツバより上部は淡色平滑。肉は白色で、表皮下表面色を帯びる。

名前からはタマゴタケに似た印象があるが、形態的にはタマゴテングタケに近く、同様に猛毒である。なおタマゴテングタケモドキ(A. longistriata)というキノコもあるが、こちらは灰褐色の傘にタマゴタケのような条線があり、毒性は弱い。村上康明は「現在のタマゴタケモドキに『タマゴテングタケモドキ』と名付けるべきであった」と述べている。

|

| ドクツルタケ |

シロツルタケやハラタケ科などの白い食用キノコと間違える可能性があるので注意が必要です。例えば、シロオオハラタケとドクツルタケは見かけはほぼ同じで、水酸化カリウム3パーセント液を傘につけると黄変することで見分ける他ないので素人にはまず無理です。

これまでドクツルタケとされてきた個体も複数の種に細分化できることが分かっており、高山帯に生え大型になる高山型の個体と、平地に生え小型の平地型の個体に分類されるようになり、柄にささくれがあるが強い塩素に似た臭いがあるニオイドクツルタケや柄にささくれがあり、傘の中央がクリーム色を帯びるアケボノドクツルタケなどの種類が分離されています。

毒性は、1本で1人の人間の命を奪うほど猛烈。まず腹痛、嘔吐、下痢が起こり、1日ほどで治まったかに見えるが、その約1週間後には肝臓や腎臓の組織が破壊され、劇症肝炎様の症状が現れる。

巷間、「干して乾燥すれば食べられる」「ナスと一緒に料理すれば大丈夫」「塩漬けすると毒が抜ける」などの誤った言い伝えがあり、これを信じて食中毒の発生につながった事例も報告されている。

【死亡例】

肝臓のが組織ほとんど壊滅

|

| ドクツルタケの根元には「ツボ」というふくらみがある |

|

| コテングタケモドキ |

名前の「コ」だが、「テングタケモドキ」という種があるが、それに比べて、「小さい」という意味ではない。英名は Hongo's false death cap(本郷の偽の死の傘)、本郷は本種を命名した高名な菌類学者の本郷次雄(1923〜2007)に因む。

【「てんぐ」の由来】 |

|

|

| 幼菌の状態。大きくなるにつれて柄が伸びて傘が開く | 傘は水平にまで開く。柄は白色。ツバは白色で膜質 | ひだは白色で密。柄に対して離生している。 |

本州以南、韓国、中国の広葉樹林や雑木林の地上に発生し、子実体はハラタケ型で全体的に濃い褐色。やや大型の種で傘の直径は20センチメートルになる。テングタケ属に特徴的な発生様式で、傘は最初饅頭型で扁平型になる。卵状の構造物内に子実体が形成され、成長と共にこれを破って出てくる。この発生様式の名残で根元には明瞭な白色の膜片(つぼ)を持っている。

ドクツルタケの有毒物質はアマトキシン類だが、 コテングタケモドキの有毒物質はアミノ酸プロパルギルグリシンという毒成分で、動物実験でも即死に至る猛毒であることが確認されている。

|

| ツルタケダマシ |

ツルタケ(可食)と似るところからの命名だろうが、ツバがあることで区別ができる。夏から秋にかけて、広葉樹林に発生する。カサは、傘の直径 11〜12センチ、地上部の高さ 13〜15センチほど。卵型から半球型をへて浅い皿型に開く。色は、灰色から灰褐色で周辺が淡く、周囲に条線がある。ヒダは、離生、密、白色。柄は、長く逆棍棒型。中空。上部に白色膜質のツバがあり、ツバより上は平滑。下はややささくれる。 基部に白色膜質の深いツボをもつ。

ツルタケダマシによく似たキノコとして上で紹介したタマゴテングタケモドキ (卵天狗茸擬) があります。共に毒キノコで両方とも 「つば」 はあります。相違点は 「ひだ」 の色です。ツルタケダマシは白色または黄白色、タマゴテングタケモドキは淡紅色です。

|

| クサウラベニタケ(まだ傘が開き切らないもの) |

クサウラベニタケは夏から秋に広葉樹林帯の朽木上に群生して発生します。カサは直径が3〜8センチほどの大きさで色は薄い灰色〜灰褐色です。形は幼菌時は半球形で成長すると中央がやや高くなった形で平らに開いていきます。表面には湿気があると滑り(ぬめり)がでますが、乾燥すると絹糸のような光沢があらわれます。

|

| クサウラベニタケの柄の部分 |

●山形県は2023年10月26日、天童市の男女2人がクサウラベニタケを芋煮に入れて食べ、食中毒になったと発表した。

県食品安全衛生課によると、天童市の70代と60代の男女2人が24日夕方、前日に東根市内の山で採ったキノコを芋煮に入れて食べたところ、およそ2時間後に吐き気や嘔吐、下痢の症状を発症した。村山保健所が自宅に残っていたキノコを調査した結果、クサウラベニタケを誤って食べたことによる食中毒と断定された。2人は快方に向かっているが「ハタケシメジと勘違いして食べた」と話している。

このようにクサウラベニタケ食べると消化器系の中毒症状が起こり、下痢、腹痛、嘔吐などの症状があらわれます。1989年に大阪市で起きた食中毒事件では、カサの直径3センチほどの小さな幼菌1本を夫婦で食べた。量は妻が3/4本、夫はわずか1/4本しか食べていない。それでも激しい胃腸障害を起こし、自宅療養で回復まで6日間かかった。

平成元年〜22年にかけて、少なくとも258件が報告され、1041名の患者が記録されている。これは日本における毒キノコによる食中毒では2番目に多い数である(最も多いのはツキヨタケ)。他の食菌と間違えて販売されるという事件もある。2016年9月下旬には、岡山県の道の駅で本種をハタケシメジとして販売され、これを鍋にして食べた夫婦が中毒している。さらに過去にはウラベニホテイシメジに混じって販売されたケースもあるという

クサウラベニタケは、めじん(名人)なかせ(岩手、青森県)、にたり(埼玉県、前橋市、大分)、あぶらいっぽん(前橋市)、ささしめじ(金沢市)、にせしめじ(秋田、青森地方)、うすすみ、さくらっこ、どくよもだけ、どくしめじ(秋田県)、いっぽんしめじ(岩手、新潟、富山、長野県)、あしぼそしめじ(埼玉)と地域で異なる名前があります。

本種の学名は「Entoloma rhodopolium」ですが、同じ学名で欧州でも発生しますが、欧州では毒性がなく無害と考えられており、中毒を起こす日本産のクサウラベニタケは別種ではないかと言われています。

|

| カキシメジ |

カキシメジは夏から秋、広葉樹林、松林などに発生します。カサの直径が4〜8センチ、形は幼菌時はフチが内側に巻いた形状をしていますが、成長するにしたがって、平らに開いていきます。色は黄褐色または赤褐色で、表面は繊維状、湿気が多い場所では強いヌメリが見られます。ヒダは湾生しており、やや密にならんでおり、色はほぼ白色です。

柄の長さは3〜6センチほどで、カサの付け根から根元まで、太さはほぼ変わりません。色は上部は白色ですが、根元に近づくにつれ、カサと同系色の色を帯びています。また、中身が空洞になっているものも見られます。

かきしみず(秋田,新潟県)、かきもだし(岩手県)、にせあぶらしめじ(山形県)、まつしめじ(長野県)、おちばしめじ(青森県)などの地方名があります。

|

| ツキヨタケ |

|

| 光るツキヨタケ |

ツキヨタケは中毒事故が多い猛毒のキノコです。以下のようにシイタケ、ムキタケ、 ヒラタケ などと間違えることが 多いです。

上越市の60代男性が「ヒラタケ」と間違え「きのこラーメン」をつくって中毒

新潟県の上越保健所は2024年11月29日、上越市内に住む60代男性が毒キノコの「ツキヨタケ」を食べて食中毒になったと発表した。県内では今月11日に十日町市で発生しており、2件目。

発表によると男性は今月26日、友人と2人で出掛けた上越市の山中で「ヒラタケ」と思って採取したキノコを28日正午頃、自宅でキノコラーメンにトッピングとして入れて1人で食べた。同日午後3時頃から、吐き気、嘔吐、下痢などの症状を発症し、同日午後7時頃に医療機関を受診した。

ツキヨタケ(上越保健所提供)

医師から食中毒の届け出があり、また未調理のキノコの写真が提供され、専門家が確認したところ、有毒の「ツキヨタケ」であることが判明。男性の症状がツキヨタケによる中毒症状と一致することから、ツキヨタケによる食中毒と断定した。男性はすでに回復している。一緒にキノコ採りに行き、同じキノコを持ち帰った友人も、男性から連絡を受けた後にキノコを破棄していて被害はなかった。

同保健所によると、ツキヨタケは傘が半円形をした直径10?25センチほどのキノコで、ムキタケやヒラタケと間違えて食中毒になることが多く、県内で発生したキノコによる食中毒の多くはツキヨタケによるものという。

福井市内で家族4人が「シイタケ」と間違えお吸い物にして食中毒

福井市保健所によると、2024年11月25日、市内の60代から80代の家族4人が毒キノコの一種「ツキヨタケ」を食べて嘔吐などの症状を訴えた。4人は医療機関を受診し、うち2人が一時入院したが、症状は回復しすでに退院した。

家族4人は、近くの山でシイタケに似たキノコを採取して自宅でお吸い物にして食べたところ、約30分後に嘔吐の症状が出た。県衛生環境研究センターがお吸い物に入っていたキノコを検査した結果、ツキヨタケの有毒成分が検出されたため、市保健所がツキヨタケによる食中毒と断定した。

45年以上にわたりキノコの研究を進めている笠原英夫さんによると、ツキヨタケは県内で発生しているキノコの食中毒事例の多くを占め、シイタケやヒラタケと間違えて食べてしまう人が多いという。これまでは、標高800メートル付近のブナ林に生息していたツキヨタケだが、20年ほど前から標高を下げ、生息地を拡大しているという。

徳島のお好み焼き店で客が持ち込んだ『ツキヨタケ』で8人が食中毒

2024年10月19日、徳島県の医療機関から「診察した患者が、毒キノコを食べた可能性がある」と保健所に連絡があった。

調べたところ、18日午後5時ごろ、阿南市内のお好み焼き店「どんぐり」で、62〜83歳の客の男女計8人が、毒キノコ「ツキヨタケ」を食べ、食中毒症状になった。

客の1人が県内の山で自生していたキノコを持参して調理を依頼した。当時店にいた8人(店主を含む)がキノコを鉄板焼きにして食べ、食後1時間から4時間の間に8人とも吐き気や嘔吐、下痢の症状が出た。うち3人が入院したが、うち2人は退院し、1人も快方に向かっている。

徳島県は残っていたキノコと、症状の一致から毒キノコの「ツキヨタケ」と推定した。ツキヨタケの見た目が、食用の「シイタケ」や「ヒラタケ」「ムキタケ」に似ているため、よく間違える。保健所は、持ち込まれた食品だとしても、店で提供したことについて指導するとともに、同店を7日間の営業停止処分とした。

厚労省によるとツキヨタケには「イルジンS、イルジンM、ネオイルジン」といった毒性分があり、食後30分〜1時間程で嘔吐、下痢、腹痛の中毒症状が現れる。

「ツキヨタケ」食べ、キャンプの3人中毒

大分県は2021年10月30日、日田市と中津市の50〜70代の男女3人が、採取した毒キノコ「ツキヨタケ」による食中毒になったと発表した。2人が一時入院したが、快方に向かっているという。

県食品・生活衛生課によると、3人は知人グループで、竹田市のキャンプ場で調理したおでんに周辺で採取したツキヨタケを入れ、29日午後5時ごろから食べた。1人はキノコ自体をかじってすぐ吐き出し、2人はほかの具材を食べただけというが、まもなく嘔吐や寒気などの症状が表れ、日田市内の病院に救急搬送された。

病院から30日に連絡を受けた県が、残ったキノコを鑑定したところ、ツキヨタケと特定された。3人は「シイタケと思って採取した」と話しているという。(2021年10月1日)

一般に症状としては摂食後30分から3時間で発症し、下痢と嘔吐が中心で腹痛をも併発し「景色が青白く見える」などの幻覚症状がおこる場合もあり、重篤な場合は、痙攣・脱水で死亡例も少数報告されているが、キノコの毒成分自体によるものではなく、激しい下痢による脱水症状の二次的なものであると考えられます。

ツキヨタケは秋、主にブナなどの広葉樹の枯木・倒木の上に重なるように発生し、半円形の傘の直径は6〜10センチ、大きいものは20センチにもなる、比較的大きく表面にはロウ状のつやがあります。

|

| ツキヨタケは柄の根元 にリング状のツバがある |

日本は年々暑くなっているが、2023年はとりわけ厳しく、東京都心では9月18日の敬老の日でも最高気温33.3度を観測。30度以上の真夏日の最多日数を更新し、合計で86日となった。サイトの亭主がいる長野県はマツタケの主産地だが、今年の収穫は壊滅的でマツタケ料理店でもカナダ産や中国産マツタケに頼ったほど。キノコ全部が暑さにやられたかというとそうではなくて、かわって毒キノコのツキヨタケが全国的に大発生、このため、まれにみる食中毒事件の当たり年となった。

●岐阜県は10月24日、有毒キノコのツキヨタケを誤って食べた郡上市の70代女性が食中毒になったと発表した。女性は23日にシイタケと誤って食べたところ嘔吐の症状が出たが、快方に向かっている。県生活衛生課によると、女性の家族が22日に高山市内の山林でツキヨタケを採取し、女性が翌23日朝にフライパンで焼いて食べたところ15分後に発症した。キノコによる食中毒の発生は県内では3年ぶり。

●群馬県は10月24日、太田市内の男女6人が毒キノコによる食中毒の症状を示し、このうち1人が入院したと発表した。23日、太田市内の10歳未満から70代以上の男女6人が知人から譲り受けた野生キノコを食べ嘔吐や下痢などの症状を訴えた。保健所で調べたところ、食用のヒラタケやムキタケによく似た毒キノコの「ツキヨタケ」であると判明。

23日に事業所の社員らが同僚からもらったキノコを持ち帰り、油炒めやほうとうなどで食べた。配った社員は自分でも食べたが発症しなかったという。6人のうち3人が医療機関を受診し1人は入院したが全員命に別状はなく快方に向かっている。県内で毒キノコによる食中毒が発生するのは2021年9月以来、およそ2年ぶり。

|

| 道の駅の売店で混入していた ツキヨタケ(横手保健所提供) |

●新潟県妙高市で10月22日、今年初めての“毒キノコ”による食中毒が発生した。上越保健所によると食中毒になったのは、60歳代の男性と50歳代女性の夫婦2人で、ツキヨタケを誤って食べた。夫婦は、22日に妙高市の山中で親せきが採って来たキノコを午後6時頃に自宅で「きのこ鍋」に調理して食べたところ、午後7時半頃から嘔吐・下痢等の症状が出たため、午後10時頃に医療機関を受診した。2人は一晩入院した後に快復し、既に退院した。

●鳥取市保健所は27日、市内の60代の女性と70代の男性の家族2人が誤って毒キノコのツキヨタケを食べ、食中毒を起こしたと発表した。26日の昼食で吸い物にして食べたところ、同日午後2時〜2時半ごろに嘔吐の症状が出た。いずれも快方に向かっている。鳥取県内の林でヒラタケと間違えて採取したという。県内で毒キノコによる食中毒が発生したのは4年ぶり。

●兵庫県豊岡健康福祉事務所は10月31日、同県香美町内の1世帯4人が「ツキヨタケ」とみられる毒キノコを食べて食中毒になった、と発表した。4人は15〜60歳までの男女で、同町内の親族から「自宅近くで採れた」とお裾分け、家族4人で29日午後8時半ごろに自宅で炒めて食べ、同日午後10時ごろに発症した。

30日午前、豊岡市内の医療機関から連絡があり、同事務所は調理で残ったキノコの石づきなどから成分を分析。ツキヨタケの毒成分が検出されたことなどから、食中毒と断定した。シイタケと間違えて採取されたとみられるという。県内でキノコによる食中毒は2019年11月以来で、今年初めて。嘔吐や下痢の症状がみられたが、全員快方に向かっているという。

●神奈川県平塚保健福祉事務所秦野センターによると10月31日、同市内の山林で男性が採取したキノコを調理して食べた男性と同僚計7人のうち、70代女性ら6人が相次いで嘔吐などの症状を訴えた。重症者はいない。男性は「ヒラタケだと思った」と話しており、同センターは特徴や中毒症状が一致することからツキヨタケと推定した。

|

| 間違いやすいツキヨタケとヒラタケ |

●秋田市保健所は11月5日、秋田市に住む70代の女性が自宅で調理したキノコの煮物を食べて下痢や嘔吐症状が出た、と発表した。残っていたキノコを調べたところツキヨタケだった。女性の母親が、自宅近くの山でムキタケと思って採ってきた。秋田県内では10月、横手市の「道の駅十文字」で、ツキヨタケを誤って「ムキタケ」として販売し、購入した客の家族2人が食中毒の症状を訴えた事例以来2件目。

●新潟市保健所に11月5日、市内の医療機関から「キノコが原因と思われる食中毒の症状がある患者2人が受診している」と連絡が入った。2人は一時入院したものの現在は退院し、快方に向かっている。保健所が残っていたキノコを調べたところ、有毒のツキヨタケだった。2人は5日午後、知人が採ったキノコをもらい、夕食に煮物にして食べたところ、およそ1時間後に嘔吐や下痢の症状が現われた。キノコを採った知人夫婦も同じ日に夕食にバター炒めにして食べ、同様の症状があったものの、医療機関を受診せずに回復した。

●岡山県生活衛生課は11月5日、同県美作市の60代の女性が、市内の山で採取したキノコを7日に味噌汁にして食べたところ、約1時間後に嘔吐や下痢などの体調不良を訴え、病院で診察後、入院して治療を受けている。

美作保健所が、残っていたキノコを岡山県農林水産総合センター森林研究所に依頼して鑑別したところ、毒キノコのツキヨタケであることがわかり、ツキヨタケの有毒成分「イルジンS」が検出されたため、ツキヨタケによる食中毒と断定した。食用のヒラタケと間違えて、毒のあるツキヨタケを採ったとみられる。

|

| ツキヨタケと間違えやすいムキタケ、ヒラタケとの違い。 石づきを縦に裂くとツキヨタケには黒紫色のシミがある。ムキタケ・ヒラタケにはない。 |

クロハツとニセクロハツ、クロハツモドキという、3つの似た名前のキノコがありますので一緒に紹介します。クロハツは今では毒キノコに分類されていますが、往時は食用キノコとされていたほどです。これに対しニセクロハツの方はこれまで何人もの死者が出ている猛毒キノコです。

【クロハツ】(黒初)クロハツは「黒初」という漢字が当てはめられています。これは食用の「初茸」に似る「黒い初茸」というところから来た名前のようです。

|

| クロハツ |

|

| クロハツは傷つけると3分後には このように赤茶色になる。 |

|

| 左の人の手と比べてもクロハツは結構大きい |

|

| ニセクロハツ |

クロハツは少し前までは可食とされていたほど毒性は低いですが、これに対してニセクロハツの方は猛毒で、日本国内では1950年代に初めて報告されて以降、2020年までに16名の発症が報告され、 8 名の死亡が報告されています。

【事例1】 |

| ニセクロハツは傷をつけて15分位経過 してもこのように黒くはならない。 |

ニセクロハツの毒成分の特定は食中毒事例が少なかったこともあり進みませんでし たが、平成 21 年に 毒成分の分析が報告 されました。「2−シクロプロペンカルボン酸」といい、筋肉が解けてしまう横紋筋融解症を引き起こします。中毒の潜伏期間は早いと10分後、摂取した毒の量や体質により変わるものの致死量(2〜3本ほど)を摂取してしまうと1〜4日程で死亡に至る猛毒菌です。

【クロハツモドキ】(黒初擬) |

| クロハツモドキ |

クロハツ、クロハツモドキ、ニセクロハツの三つともよく似ていて判別が難しいものの、見分け方は以下のような点です。

・クロハツとクロハツモドキの違いはヒダの間隔に現れます。ヒダが疎になっているのがクロハツでクロハツモドキのヒダは間隔が狭くなっています。このヒダの狭い様子を密と呼びます。

・ニセクロハツの変色性は赤変のみで、赤色から黒色に変色しません。(変色の時間には個体差もあります)

・ニセクロハツとクロハツモドキは姿形が非常によく似ているので見分けることは難しいのですが、色の変化で種類を見分けることができます。ヒダはニセクロハツとクロハツモドキは同様に密ですが、色の変色性に両種の差が出ます。肉やヒダが傷つくと、クロハツモドキが赤変〜黒変することに対して、ニセクロハツでは赤変しますがその後も黒く変色しません。

|

| ドクササコ |

その症状だが、食後しばらくたって、手足の先が赤く腫れ上がってきてやがて激痛に襲われる。手足以外にも鼻の先などが赤くなる。その激痛たるや「人が近くを通って空気が動いても疼痛が走る」と言うくらいで、歩行困難になるほどの耐え難い痛みだという。しかも激痛は1か月以上続く。それゆえ別名、ヤケドキン、ヤケドタケ、ジゴクモタシなどの異名がある。

このキノコの恐ろしさについて”通”の人がいうところでは、「毒が潜伏して忘れたころに激痛に襲われる恐怖の毒キノコです。治癒後も末端神経が変性してしまうのか、強い光などの刺激によって1年以上たってから、症状がぶり返すこともある。手足の先端だけではなく、耳たぶ、鼻の先、さらにはペニスの先端が、ヤケドになったみたいに赤く腫れ上がって激痛になることも。しかもその先端が壊死し、脱落することもあるんです」という。

新種記載された時点で提唱された和名はヤケドキン(火傷菌)で、別名としてヤブシメジ(藪占地)の名が挙げられていた。石川県下では、竹林やササやぶに生えるきのこ類(必ずしもドクササコのみとは限らない)を総称した方言名としてヤブシメジの呼称が用いられていたためで、ヤブシメジの名を正式名とする研究者もあったが、のちに、中毒患者を扱った内科医の山田詩郎によってドクササコ(毒笹子)の名が提唱され、現在ではこの名前が定着している。

ドクササコの外観は非常に特徴的で、傘は赤褐色をしており、湿った状態では特に粘性を持ちます。この粘性は、他のキノコと見分ける際の重要なポイント。傘の表面は滑らかで、光沢があり、乾燥すると色が少し変わることがある。

傘は径5〜10センチほど。はじめ中央が窪んだまんじゅう形であるが、のちに漏斗状に中央が窪み、縁は内側に巻き込んでいる。表面は平滑で粘性を欠き、橙褐色(黄色っぽい茶色。暗いオレンジ色)をしている。傘の周縁部はゆるく波打つとともに浅い裂け目がある。傘裏のひだは密で、柄に長く直生ないし垂生し、ごく密で淡クリーム色から次第に黄褐色を帯びる。肉は薄く、幼時はほぼ白色で次第にクリーム色になる。柄は基部がやや膨らみ、中空で、強靱な繊維質で縦に裂けやすい。

|

| 湿った落ち葉に群生していることが多い |

ドクササコには、アマトキシンと呼ばれる強力な毒素が含まれている。この毒素は、細胞のRNAポリメラーゼを阻害し、肝細胞の機能を著しく低下させることが知られています。摂取後、数時間から数日間は無症状であることが多く、その後急激に症状が現れるため、初期の段階での診断が難しいのが特徴。特に、肝臓や腎臓に対する影響が深刻になる。

ドクササコの中毒は、発赤と腫脹および疼痛は昼夜の別なく、長期間(しばしば1か月以上)にわたって続く。患者が成人である場合、死に至ることはまれだが、老人あるいは子供では死亡例も報告されている。ただし、死亡例のほとんどは、ドクササコの有毒成分そのものによるものではなく、激痛を緩和するために患部を水に浸し続けた結果、皮膚の水潤・剥離などにより、二次的に感染症などを起こした事によるものである。また、この長期に渡る症状がもたらす精神的苦痛も軽視できず、激痛から逃れるための自殺や、睡眠障害に起因する体力消耗の結果としての衰弱死と見られる例もある。平成元年(1989年)10月下旬の例として、石川県鳥屋町において、モミとタケとの混生林内に発生したドクササコを誤食し、68歳の女性が約2週間後に死亡した例がある。一般に、きのこを食べた量が多いほど潜伏期が短く、潜伏期が短い症例ほど重くなる傾向がある。

誤食事故が多い理由は、ドクササコにはおだやかなキノコ臭があり、見た目いかにも食べられそうなのと、実際食べても味が温和なため、発症後も毒キノコを食べたと気づかないことが多い。ドクササコの毒は肝臓や腎臓に深刻なダメージを与えるため、手当てが遅れると、回復には数ヶ月から数年を要することがある。

|

|

| ドクササコは柄の中心が空洞になっている | ヒダとヒダの間が密集している |

ドクササコの柄は食用キノコと比較して細く、色合いも異なることが多い。一般的に、食用キノコの柄は太く、しっかりとした印象を与えるのに対し、ドクササコの柄は華奢で、色も淡い場合が多い。この違いを理解することで、誤食を防ぐための重要な手がかりとして、食用とされるキノコと見た目が似ている場合、柄の細さや色の違いに注目することが大切。

|

| ハイイロシメジ |

このキノコは食毒の区別が今一つ判然としない、文字通り「灰色」のキノコです。

まず食べた人の記録から。

このキノコはもの凄く立派な柄なんだよね。厚労省の『自然毒のリスクプロファイル』を見たら「よいだしが出て、味もよいことから食する事がある……」と書いてある。だけど続けて「……が,食用にすべきではない」と赤文字で書いてある。

自己責任でまずは醤油焼で食った。キノコはよく火を通して調理しないと中るものがあるというのでしっかり焼いた。美味い!とても美味い。なんとも表現しづらいが、独特の旨みがある。これが中るのだろうか?という旨さだ。醤油焼にしても天ぷらにしても独特な旨みや食感は変わらない。・・・当一切中毒症状もなく翌日元気にキノコ狩りに行った。(きのこ堂日記)

次に 「温泉施設の直売所で誤って毒キノコを販売 」というニュースから。

|

| ハイイロシメジ(新潟県提供) |

2024年12月6日、新潟県五泉市は市内の直売所で毒キノコを食用キノコと誤って販売したとして購入した人は食べずに、連絡してほしいと呼び掛けています。

誤って毒キノコが販売されたのは五泉市の村松さくらんど物産直売所「よりね家」です。毒キノコのハイイロシメジを「大黒しめじ」として誤って販売したということです。誤って販売されたのは19袋(1袋200グラム)で12月2日から2日間、販売されていました。

県が天然キノコの放射性物質検査を行う過程でこのキノコが毒キノコと判明し、6日直売所へ連絡したということです。県内でのハイイロシメジによる食中毒は、直近では2018年11月に魚沼市で発生(患者数3人)しているということです。

厚生労働省によりますと、毒キノコのハイイロシメジは食べると食後数十分から24時間以内におう吐、下痢など胃腸など消化器系の中毒を起こすといいます。よいだしが出て味もよいことから食する事があるが食用にすべきではないとしています。(テレビ新潟)

◇ ◇ ◇ハイイロシメジはキシメジ科カヤタケ属で、落ち葉の多い地上に群生または散生します。傘は幅5〜10㌢程度で、初めは鐘形で、のちに広がって平らになります。色は灰色がかった茶色や黄土色で、中心部は少し暗くなり、外縁は白っぽくなることが多い。成熟すると、傘の裏に放射状のヒダが見られます。

柄は太さ1〜2㌢、長さ5〜10㌢の円筒形で、色は傘と同様の灰色がかった茶色です。柄の基部は白く、粉状の物質があることもあります。傘の下に細かいヒダがあり、成熟すると茶色に変わります。

ハイイロシメジは他のキノコと似ている部分があり、特に食用のシロシメジとそっくりで見分けにくい。大きな違いは強い臭いです。嗅ぐとスカンクのような不快な動物臭がするとか干し草の臭いとか人によって様々です。ヨーロッパではこのキノコの「芳香(aroma)」が大変人気があるが、アメリカでは「悪臭(odor)」と言われて食べる人がいない、これまた食毒判然としないまさに「灰色」のキノコです。

毒成分は不明ですが、分析ではネブラリン、レクチンタンパクなどが検知されています。症状は、食後数十分から24時間以内に嘔吐、下痢など胃腸など消化器系中毒を起こすものの、数日で回復することが多い。

ハイイロシメジのように食毒がはっきりせず、今では「毒キノコ」になっている例はほかにもあります。新潟県でアマンダレと呼んでいるナラタケは大量にけんちん汁で食べられていますが公には有毒とされています。スギヒラタケ(地方によってはスギタケ)もこれまで50年以上も食用扱いだったものが、中毒死が報告されて、今では有毒指定になっています。ほかにも「美味しいシシタケ」と言われるコウタケも有毒指定です。

「八ヶ岳の食卓・キノコの話」へ(この項はここから発展したページです)

このHP 「八ヶ岳の東から」 TOPへ