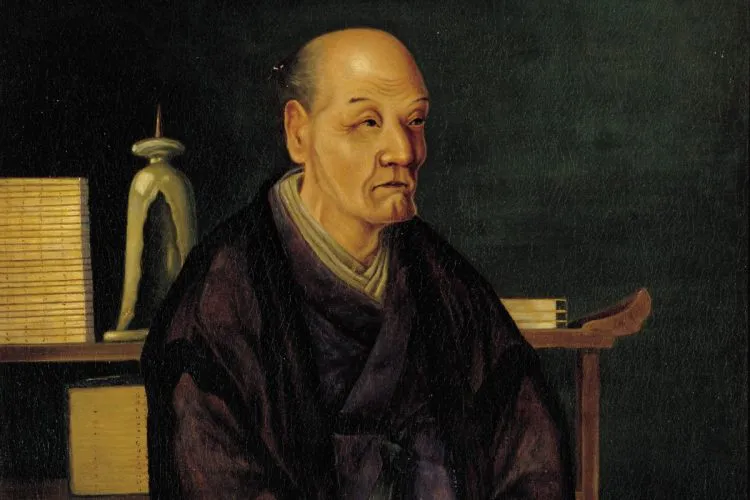

(東京国立博物館所蔵の「上杉鷹山像」より)

| 財政難のうえに人口減、相次ぐ災害…困窮する米沢藩を立て直した明君・上杉鷹山 |

|

| 明治14年(1881年)に描かれた上杉鷹山の油絵 (東京国立博物館所蔵の「上杉鷹山像」より) |

歴史作家の島崎晋氏が「投資」と「リスクマネジメント」という観点から、上杉鷹山による藩政改革を読み解く。

江戸時代の明君と言えば、「享保の改革」で知られる8代将軍の徳川吉宗(1684?1751年)と、米沢藩9代藩主の上杉鷹山(1751?1822年)を挙げる人が多いのではないだろうか。

二人に共通するのは財政再建と民の安寧を両立させたこと。とりわけ鷹山には富国強兵ならぬ、富国安民(民を安心させる)の考え方が際立っていた。鷹山の藩主時代・隠居後の改革を見る前に、当時の米沢藩が陥っていた苦境について触れておきたい。

米沢藩が位置したのは現在の山形県東南部。「敵に塩を送る」の故事で知られる戦国大名・上杉謙信を藩祖とする大国だったが、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦い後、会津120万石から30万石に減封。さらに寛文4年(1664年)には3代綱勝が後嗣を定めず急死したことを咎められ、半分の15万石に減らされた。これだけ所領が狭くなったにも関わらず、藩士の数を減らさなかったこと、さらには吉良家から養子入りした4代藩主・綱憲(吉良上野介の長男)の浪費癖がダメ押しとなり、米沢藩は全国のどの藩より早く財政難に見舞われることとなった。

疲弊していたのは農民もいっしょで、年貢の引き上げや新規の課税に加え特産品の青苧(あおそ。麻の茎の皮をはいで白くさらし、細く裂いたもの。奈良晒?(ざらし)?の原料とする)に関わる作業負担が非常に重く、本業である農作業に支障を来していた。それに宝暦5年(1755年)の凶作と宝暦7年(1757年)の洪水がダメ押しとなり、破産して村を捨てる農民が続出。領内の人口は減り続ける一方で、手余り地(耕作放棄地)が急増する事態となった。

この時期、米沢藩が抱える借金は年間収入の5〜6倍にあたる20万両(200億円)まで膨らんでいたとされる。

藩士からの借上げ、内外商人からの借金、家具や武具の質入れ……。これだけやっても一向に事態の改善が見られないことから、8代藩主の上杉重定は幕府に対して領地の返上を申し出る決意を固めるが、尾張藩主・徳川宗勝らの励ましを受け、思いとどまった。

とはいえ、重定には妙案が浮かんだわけではなく、頼みとした側近・森平右衛門による改革も効果を上げるどころか、藩と森一族の利益のみを追求するものだったため、領民や商人たちとの信頼関係にひびを入れるだけに終わった。

重定には実子がないため、他から養子を迎えることが決まっていた。その人物こそ、のちの上杉治憲(隠居後の号を鷹山とした)である。

|

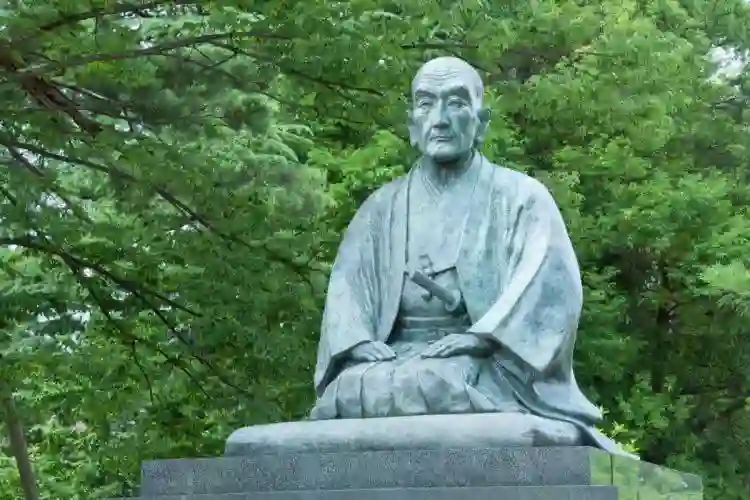

| 名君の誉れ高い上杉鷹山。ケネディー大統領が「尊敬する日本人」に挙げた |

鷹山は日向国(現在の宮崎県)の高鍋藩主・秋月種美の二男として同藩江戸屋敷(麻布一本松邸)で生まれた。母方の祖母が米沢藩4代藩主・上杉綱憲の娘だったから、生母は8代藩主・重定の従姉に当たる(鷹山の母と重定は4代・綱憲の孫同士)。

宝暦10年(1760年)、10歳にして上杉重定の養子となり、江戸城桜田門の向かいに建つ米沢藩江戸屋敷(桜田邸)へ。そこで同藩江戸家老の竹俣当綱と侍医の藁科松伯、および儒者の細井平洲から教育を受けた。儒学を中心とし、明君となることを期待された英才教育で、文字通りの帝王学に他ならなかった。

明和4年(1767年)4月、17歳にして家督を相続。同年10月には初めて米沢に入るが、この時詠んだ短歌には、「受け次ぎて 国のつかさの 身となれば 忘るまじきは 民の父母」とあった。ここにある「民の父母」は儒学の基本経典の『詩経』や『孟子』にも見える言葉で、民をわが子のように慈しみながら政治を執り行なう君主の理想像を指しており、同時期に上杉家の祖神を祀る春日社(山形県米沢市)に奉納された誓詞にも同じ言葉が見える。先に挙げた「富国安民」と意図するところはいっしょで、鷹山が生涯疎かにすることのなかった政治姿勢でもあった。

極端な言い方をするなら、財政再建の要は支出を極力減らし、収入を極力増やすことに尽きる。鷹山は自ら手本となるべく、藩主の座を譲られてから国入りするまでの半年間、衣服は綿衣に限り、食事は一汁一菜、仕切料(衣食・交際費など)はそれまでの藩主の7分の1に抑え、奥女中の数を50人から9人に減らすという極端な勤倹生活を試みた。

鷹山はこのような勤倹生活を隠居後も、さらには永眠するまで続けたが、近世の藩政史・交通史を専門とする横山昭男(山形大学名誉教授)は著書『上杉鷹山』(吉川弘文館)の中で、鷹山の心中を次のように分析している。

〈倹約からくる生活の不自由、これは鷹山にとって経済の問題ではなくて、道徳の問題なのである。倹約による不自由が、物心両面の我儘を抑える「今日の厳師友」であるという、まさに厳しい禁欲的精神をここからうかがうことができる〉

|

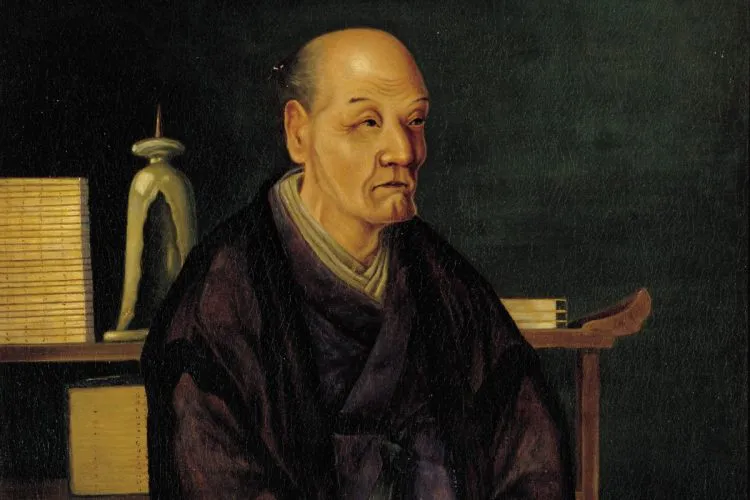

| 竹俣当綱 |

|

| 莅戸善政 |

鷹山が推進した改革は隠居するまでの前期(明和・安永の改革)と天明の飢饉(1782?1787年)を受けて再開した後期(寛政の改革)からなる。個々の事案につき最終決定をしたのは鷹山だが、多くの場合、立案や実行は竹俣当綱と莅戸善政のどちらかに拠っていた。

倹約令の発布や農村統制の強化、殖産興業政策、藩校「興譲館」の設立など、鷹山が行なった改革の対象は多岐にわたるが、ここでは特筆すべきこととして、米沢に江戸商人の投資を呼び込むために鷹山が行なった工夫や、後世にも影響を及ぼしたリスクマネジメントについて取り上げる。

|

| 細井平洲 |

どこから手をつけるにしても先立つ物が必要だが、投資のための資金を得るには商業・金融業を生業とする有力商人の力を得なければならない。しかし、当時の米沢藩は過去の借金返済と利息支払いの遅延という問題を抱えていたうえに、先代・重定の重臣だった森平右衛門の不実な政策が重なり、新たな融資に応じてくれる商人は藩の中にも外にも見出せなかった。

森平右衛門は、藩主重定の重臣で有効な政策も実施したが、私服を肥やし側近専横政治をすすめていた。改革派の竹俣当綱は、信頼を回復させるにはケジメと誠意ある姿勢を見せるしかないと、ついに1763年、、米沢で譜代老臣3人の前で森平右衛門に対する18ヶ条の問罪書を読み上げ、誅殺する。鷹山が家督を継ぐ前の出来事だが、これによって藩内の空気は藩政立て直しに向けて粛然とした。

竹俣はこれをテコに内外の商人のもとへ頭を下げて回り、とりわけ江戸の両替商、三谷三九郎から好感触を得ていた。三谷を口説き落とすには専属の担当者が必要と判断した竹俣は、馬場頼綱という下級役人ながら俳諧や和歌を嗜む文芸通で、実務能力にも長けた藩士を指名。馬場は三谷家の手代に近づき、徐々に信頼を得ることから始め、頃はよしと判断したところで、喜左衛門という手代相手に交渉に臨み、とうとう米沢視察に関して同意を得ることに成功した。

喜左衛門が米沢を訪れたのは、鷹山が家督を継いで7年が過ぎた安永3年(1774年)9月のこと。竹俣と馬場は漆蝋(うるしろう)の加工場、新築の備米蔵、桑畑開作場、青苧蔵など、改革の目玉となる施設を案内してまわった。漆の実からロウソク、桑の葉で蚕を育てて生糸生産、楮の皮から和紙を生産するという殖産興業の目論見である。滑り出しは順調であったが、西日本から櫨(はぜ)のロウソクが出回ってきた。漆のロウソクよりも品質は上、価格も安い。米沢の漆ロウソクは、瞬く間に駆逐された。漆100万本計画は完全に失敗し借金だけが残った。そこへ天明の大飢饉が襲った。

米沢藩では、宝暦の大飢饉(1753〜1757年)の記憶は濃厚であった。農民の間では間引き(嬰児殺し)は風習化されていた。1767年、上杉鷹山は飢饉のための備蓄制度として「備籾蔵」(そなえもみくら)の設置を進めていた。この政策は順調に進展していた。そこへ、江戸時代最大の飢饉、天明の大飢饉が東北を襲来した。この大飢饉は1782年(天明2年)から1788年(天明8年)にわたる。餓死者数は少なくとも30万人、この世に人肉を喰らう地獄が出現した。

そうした東北でも上杉鷹山の米沢藩は、被害金額は巨大だが、餓死者は少なかった。「備籾蔵」が少なからず威力を発揮した。藩主鷹山は自らさらなる倹約に努め、一汁一菜どころか粥をすすった。朝は粥を2椀と漬物、昼・夜はうどん、そばと干し魚であった。

その時の様子について、近世史を専門とする小関悠一郎(千葉大学教授)は著書『上杉鷹山 「富国安民」の政治』(岩波新書)中で〈喜左衛門に対して現地でプレゼンを行い、米沢藩の産業の現状、改革の成果と可能性のアピールに全力を尽くした〉と表現している。

同書によると、喜左衛門が帰途に就く段には、竹俣から喜左衛門に一冊の小冊子が手渡された。それは〈漆・桑・楮・紅花・藍等々の産品の生産見込み〉や〈飢饉対策としての備米蔵の設置状況までを説明〉した竹俣自筆の殖産計画書で、「地の利を尽くして国産品生産を振興するため、三谷家が融資に応じてくれるよう、くれぐれも頼み入る」とも書き添えられていたという。

こうした米沢藩側の熱意と期待は三谷三九郎にも十分伝わり、三谷は新規の融資を承諾。これを呼び水として、融資に応じる商人が多く現われ、米沢藩の改革はいよいよ本格化したのだった。

|

| 竹俣当綱の墓 (米沢市南原横堀町 |

そのためには実情の把握が不可欠で、鷹山は自ら郷村を巡回するに留まらず、領内260か村を12に区分し、それぞれに郷村出役を配置。領民と親しく交わることで、その土地に合う商品作物は何か、不足しているものは何かなど、地域の実情に合った開発方法を模索させた。いざ開発事業が開始されると、藩士にも労役奉仕を命じ、のちには藩士の二男・三男、伯父・甥などを対象とした土着令(武士を農村に居住させる命令)も公布した。

不足しているのが苗木であれば無償で提供、資金であれば自身の仕切料(衣食・交際費など)を割いた鷹山だが、灌漑用水となれば簡単にはいかない。北東部に位置する北条郷33か村が慢性的な水不足と聞くと、南部の松川上流から延々8里(約32キロメートル)にも及ぶ「黒井堰」の築造を命じ、3年の歳月をかけて完成させた。

また中部を流れる白川の水量が乏しいと聞くと、水量豊富な玉川から水を引くべく、標高2105メートルの飯豊山に全長200メートルの導水トンネルを掘るよう命じ、20年の歳月をかけて完成させた(穴堰)。この2つの大事業には莫大な経費を要したが、その恩恵が遠く現在にまで及ぶことを考慮すれば、必要かつ有効な投資に数えることができる。

抵抗勢力を粛清した「七家騒動」およそ改革には抵抗勢力がつきもだが、鷹山の改革は江戸在勤の側近たちとの話し合いだけで始められただけに、国元の、それも譜代の老臣たちの反発は強かった。

|

| 「七家騒動」左端が鷹山 |

上杉鷹山は部屋から脱出し、7人の訴え内容(竹俣当綱の不正疑惑)をスピーディーに調査した。関係者数百人を集めて真偽を確かめた。そして、事実無根と判断して、事件から4日目に7人の処罰を下した。理論的指導者にして焚き付け役と思われる儒医の藁科立沢は討ち首、老臣7人のうち須田満主と芋川延親には切腹、その他の5人には隠居閉門と知行の没収が言い渡された。

しかし2年後、改易された2家の再興、5人の閉門も解除されている。温情をもって、怨みを残さないように配慮したのである。 この事件は、幕府の介入前に事を収める非常措置の一面を有していたと言える。

さらに加えて、鷹山は、自然の驚異により何度も繰り返される危機への対策も講じていた。旱害、冷害、多雨など様々な要因で起こり得る凶作や飢饉への備えである。

豊作の年に余剰の米を備蓄する。そのような仕組みや施設を義倉と言い、本来は任意拠出による自治的性格なものだが、鷹山は藩士、町家、郷村ごとに備籾蔵・備米蔵を設けることを義務付けた。これがあれば凶作・飢饉が餓死に直結することはなく、飢えに起因する農民の逃亡や農地の荒廃も防止することができる。まさしく古くて新しいアイデア、一石二鳥の策であった。

|

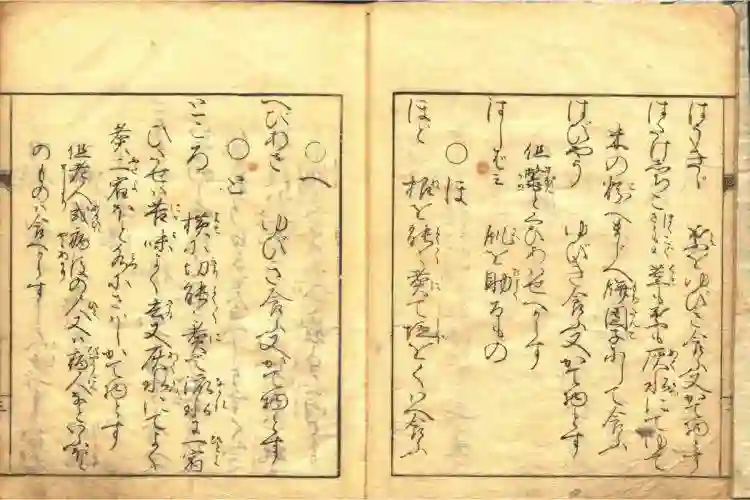

| 上杉鷹山の命により刊行された『かてもの』。飢饉の際に民を救った (国文研等所蔵『日本古典籍データセット』より) |

鷹山から「かてもの」に関する手引書の作成を命じられた莅戸善政は、藩の侍医や薬師などと共同して、食用となりえて健康に害のない動植物を調べ上げ、享和2年(1802年)、その名も『かてもの』という手引書を作成。藩内で1500部以上を頒布した。

それから30年後に起きた天保の飢饉(1833?1839年)に際し、米沢藩での餓死者が他藩より格段と少なくて済んだのも「かてもの」のおかげだった。以来、他の藩もこれに倣い、その後も20世紀の昭和農業恐慌や終戦直後に至るまで、食糧難が起きるたびに参照され、大きな効果を発揮することとなった。

一連の改革の成果により、米沢藩は鷹山の永眠から1年後の文政6年(1823年)、借金の完済を成し遂げたとされる。一切踏み倒しをせずの完済は稀有な例である。その多難な道のりを思えば、「為せば成る 為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の為さぬなりけり」という鷹山も名言も、より深く心に響いてくる。改革の成果が挙がるまで、我慢強く勤倹生活に耐えてくれた藩士と領民も大したものだが、鷹山が身をもって手本を示したこと、藩校の興譲館(1697年設立の学問所を再興して1776年に設立)を通じての意識改革も、大きく寄与したに違いない。

荒蕪地が目立った米沢盆地は豊かな大地に変わった。明治11年(1878年)に同地を訪れたイギリスの紀行作家イザベラ・バードが「エデンの園」「アジアのアルカディア」と讃えた光景は、鷹山が後世に残した最大の遺産でもあった。

マネーポストWEB(2025.03.09) 島崎晋著 藩政改革」の全貌【投資の日本史】を基に、一部解説部分などを加筆しました。