|

|

エベレスト物語

世界最高峰エベレストの標高確定までのストーリーを前項で書いたが、何しろ世界のアルピニストがあこがれの山だけに毎年のように

ニュースが伝えられる。そこで、エベレストにまつわる地学、登山史、動物の不思議な力などサイドストーリーをお届けする。

|

|

|

| エベレストの雄姿 |

エベレストが脚光を浴びたのは1900年代から1930年代、つまり20世紀の初めの頃だった。時は帝国主義の時代、欧州列強は国の威信をかけて、ヒマラヤ山脈の頂(いただき)を目指した。イギリスは大英帝国の威信をかけて世界の最高峰、エベレスト(8848m)の征服を目指し、何回も登攀隊を送った。しかし、そのたびに挑戦は跳ね返された。1953年、ヒラリーとノルゲイがようやく初登頂を達成したのだから、半世紀をかけて達成したことになる。

|

| 地図 |

|

| 世界の最高峰トップ10の ほとんどはヒマラヤにある |

もちろん地元の人たちが呼んでいる名前はあったけれども、欧米諸国にとっては無名の山だった。当時ネパールは鎖国をしていて、調査をしても名前が出てこない。仕方ないから仮にこちらでの名前を付けようということで、担当の測量技師だったジョージ・エベレストさんの名前がついたのだ。

その後エベレストという名前が世界的に広まってしまったので変更もできず、英語圏での呼び方「エベレスト」が主流ではあるが、ネパールでは「サガルマータ」(Sagarmatha)、チベットでは「チョモランマ」(jo mo glang ma)、中国では「珠穆朗瑪峰」または「聖母峰 」と、呼び方は3つも4つもあることに。

エベレストは世界最高峰だが、 両翼に並び立つヒマラヤ山脈はみな高山で、「世界の高山トップ10」の内9つまでがここに集中している。(2位の「k2」はパキスタンと中国新疆ウイグル自治区にまたがるカラコルム山脈にある)

エベレストの高さは、以前は8848メートルと言われていたが、近年ネパールと中国が共同で測量しなおしたところ、68センチ高い「8848.68メートル」と分かった。 これほどの標高だと、まず酸素が薄い。酸素濃度は地上の3分の1程度。こうなると、普通のヘリコプターやプロペラ機では行けない。なぜなら、気圧が薄いからプロペラを回しても空気をつかめないし、さらに酸素が薄いので、燃料が燃えずに操縦不能に陥いるのだ。

それから当然寒い。標高が100メートル上がるごとに気温は平均0.6度下がるので山頂の平均気温は-36℃で、最低気温は-41℃ほど。 シベリアでは-70℃くらいがざらなので大したことがないように見えるが、猛烈に風が強い。過去最高は秒速70メートルだ。通常でも秒速40?50メートルの風が吹いている。地上だとアッという間に吹き飛ばされる風力だが、空気が薄いので地上ほどは圧力を感じないという。

高度8,000メートル以上は「デスゾーン」(死の空間)といわれている。普通の人間は酸素がないと動けなくなってしまう。これがエベレスト登山を難しくしている原因で、これまでの登頂者はほぼ全員少し下のベースキャンプに用意した酸素ボンベの助けを受けて登っている。ところが世界には超人がいて、これまでに無酸素で登った人もいる。

|

| ヒラリー(左)とノルゲイ(右) |

ちなみに日本人の初登頂は1970年5月。有名な植村直己さんと、松浦輝夫さんの二人。今ではものすごい数の登頂者になっていて 1953年から2019年までの統計で、世界で約10,000人。現在では毎年数百人が登頂に成功していて、そのラッシュぶりは前項での写真にある通りだ。

|

| インド大陸が衝突 |

エベレストの頂上に立った登山者は知らないかもしれないが、積雪の下に広がる灰色のまだら模様の岩石は、かつて海底に存在した。

この岩石が標高9000メートル弱という驚くべき場所に到達したのは、プレートがゆっくり移動しているためだ。プレートは地殻を構成する十数枚の硬い岩盤で、絶えず押し合いへし合いしながら移動している(プレートテクトニクス理論)。その何千万年後の結果がいま私たちが目にする地形に表れている。ある場所では、プレート同士が遠ざかり、地表に谷ができる。別の場所では、プレート同士が衝突、隆起して山になる。

チベットとネパールの国境にそびえるエベレストは数千万年前、インドプレートとユーラシアプレートが衝突してできたものだ。衝突によって地質が圧縮され、現在ヒマラヤと呼ばれている全長約2400キロの山脈が形成された。「世界の屋根」ヒマラヤは壮大な地球のしわでもある。衝突は今も続いており、エベレストの標高が変化している。

|

| パンゲア大陸が移動して‥ |

当時は広大なテチス海がインドプレートとユーラシアプレートの隙間を埋めていたが、インドプレートが北上するにつれて、テチス海は狭くなっていった。高密度の海洋地殻でできた海洋プレートが、ユーラシアプレートを構成する軽い岩盤の南端に沈み込み、いわゆる沈み込み帯が形成された。海洋プレートが大陸プレートの下のマントルにゆっくり沈み込むことで、海底堆積物の厚い層が削られ、ユーラシアプレートの端に積み重なっていった。この砂の層が圧縮されて岩石となり、最終的に山脈の頂になった。

約5000万年前、インドプレートの移動速度が急激に低下する。この頃に、インドプレートがユーラシアプレートに衝突し始めたと広く解釈されている。海底堆積物から得られたある証拠は、5000万?6000万年前にテチス海が完全に閉じたことを示唆している。

冷たくて密度の高い海洋プレートと異なり、大陸プレートであるインドプレートは厚くて比重が低い。そのため、2つの大陸が衝突したとき、インドプレートの上部が曲がって地殻が厚くなり、最終的に壮大なヒマラヤ山脈が形成された。これが長年受け入れられてきた物語だ。

しかし、始まりがいつだったかにかかわらず、エベレストを形成した衝突は現在も続いている。インドプレートは毎年約5センチずつ北上しており、ユーラシアプレートとの継続的な衝突によって、ヒマラヤ山脈は成長を続けていると科学者たちは推測している。ヒマラヤ山脈の北西部は年間平均10ミリ、エベレストは1ミリほどだ。

地形が急激に変化し、突発的な成長が起きることもある。インドプレートはユーラシアプレートの下へと移動し続けているが、必ずしもスムーズに動くわけではない。プレート

が圧縮されると、圧力が高まり、どこかの時点で限界に達する。そのとき、プレートが急激に動き、地面が震動する。これがヒマラヤに地震が多い理由である。ただし、地震が起きたら必ずエベレストが高くなるわけではない。地面の移動方向によって、ほんの少し高くなることもあれば、低くなることもある。衛星データによれば、2015

年にネパール地震が発生した際も、エベレストの標高が変化した可能性がある。また、岩石が天空に向かって隆起していても、それとは逆向きの侵食作用も働く。風雨が地表を削り、斜面を下る小川に土砂が流れ込む。ヒマラヤ山脈の場合、ほとんどがガンジス川とブラマプトラ川に注ぐ。傾斜が緩やかな山麓にたどり着くと、バングラデシュの大部分とインドの西ベンガル州にまたがる世界最大のデルタに土砂が堆積する。

こうしてエベレストは今も変化し続けている。

エベレストの登頂は、山の険しさのために困難を極めたのではない。スイスのマッターホルンの方がはるかに険しい。ただ、酸素濃度が低すぎた。高度8000㍍ともなると酸素濃度が7%しかない。酸素濃度7%では人間はたちまち高度障害を起こし意識が遠のき歩行困難に陥り死に至る。酸素ボンベなしに2日以上そこに留まることができない「デッドゾーン」なのだ。

エベレストの8000㍍に近い中継地点に、サウスコルと呼ばれる平らな場所があり、多くの登攀隊はここに最後の中間キャンプを置いた。エベレストに登頂するためには、遅くとも前日までにこのキャンプに入り、サポートする隊員から酸素ボンベを受け取る必要がある。登山者はここに到達するためだけに数カ月の高度馴化(じゅんか)が必要で、さらにここから先は酸素ボンベも必要だ。しかも数十人の登攀隊の中で、頂上に行けるのは最強の1人か2人だけだ。

|

| 空気7%のヒマラヤを悠々と超えていくアネハヅルの群れ |

|

| アネハツル |

哺乳類にとって、低酸素への適応がいかに困難かを示す実例だ。ヒトとアネハヅルの低酸素での運動能力には、超えられない大きな差がある。ヒトのスーパーアスリートでも、アネハヅルの運動能力の領域に到達することはできない。さらにいえば、鳥類の運動能力は、生物の中でも別次元のものである。

この理由は、鳥が別次元のミトコンドリアを持っているからだ。これは哺乳類のミトコンドリアとはまったく異なる。ここでは、これを「スーパーミトコンドリア」と呼ぶことにする。

*ミトコンドリアは、細胞内に存在する小器官で、エネルギー(アデノシン三リン酸:ATP)を生成する役割を担う。??摂取した栄養素(ブドウ糖や脂肪酸、アミノ酸など)を分解してATPを生成し、ATPを分解することでエネルギーを放出する。脊椎動物の中で、鳥類のスーパーミトコンドリアは特別だ。スーパーミトコンドリアは、哺乳類のミトコンドリアと比較して、酸素消費が高く、活性酸素が低く、脂肪の合成が低い。ミトコンドリアだけを細胞から取り出して実験しても、明らかに哺乳類とは活性が異なる。

鳥は細胞がスーパーミトコンドリアで満たされているため、活性酸素をつくらずに、常にフルパワーでエネルギー基質を生産することができる。スーパーミトコンドリアで酸素を消費するので、鳥は驚異の運動能力を発揮することができるのだ。

スーパーミトコンドリアの出現による「酸素消費」の増加は、気嚢(きのう)システムの装着による「酸素供給」の増加と、セットで理解する必要がある。酸素の需要と供給の両面から改革を引き起こしたからこそ、低い酸素濃度の環境でも、高い効果(運動能力)を発揮する。

鳥のガス交換能力は、酸素濃度が下がれば下がるほど、哺乳類の肺とは次元が異なることが明確になる。たとえば、鳥の酸素吸収能力は、20%の酸素濃度の時は、哺乳類の30%程度高いだけだが、10%の酸素濃度(たとえば高度6000m)においては、哺乳類の肺よりも200%効率が高い。

スーパーミトコンドリアを持つ鳥は、持続的に運動すると酸素消費はどんどん増えるが、活性酸素の放出量はほとんど増えない。これは哺乳類と比較するとわかりやすい。哺乳類は強度の高い運動をすると、酸素消費は増えるが、活性酸素の放出量はそれ以上に増える。この意味で、哺乳類ではミトコンドリアを活性酸素の発生源と理解することが可能だ。

しかし鳥は異なる。むしろミトコンドリアは活性酸素を除去する装置である。だから細胞内に大量のミトコンドリアを抱えていても、ほとんど活性酸素が増えることはない。

まとめると、哺乳類ではミトコンドリアは活性酸素の放出源として老化を促進する働きがあると考えることができるが、鳥ではミトコンドリアは活性酸素を除去する装置として働くために、老化を抑制する働きがある。

スーパーミトコンドリアは三畳紀の「ゲームチェンジャー」だった。獣脚類はスーパーミトコンドリアですべての細胞を満たし、卓越した運動能力を手に入れた。酸素濃度が高くなれば、彼らの運動能力はさらに増強され、ジュラ紀に空へ飛び立つチャンスを得た。

獣脚類の子孫である鳥は、卓越した飛行能力を獲得し、白亜紀には翼竜を生態系の端に追いやってしまった。

以上で、8000㍍の空気希薄なエベレストをアネハヅルが悠々と超えていけるのは、生物の中でも別次元の鳥類の運動能力は「スーパーミトコンドリア」を持っているからだーーということは、これで説明がついたかと思う。

次に、その能力はどこで手に入れたのか、と言うことを説明する。

|

| 鳥の先祖、コエロフィシスは 低酸素での運動能力をもった |

彼らが生存した約2億5千年前の地球は惑星衝突による大異変で、地球は低酸素状態に陥った。多くの生物は億3千万年前に誕生したが、6千6百万年前に絶滅したとされる。しかし、獣脚類だけは生き残った。

多くの脊椎動物が絶滅した中で、獣脚類は独自の道を歩んだ。獣脚類は低酸素に適応するため、遺伝子のレベルから肉体まで徹底的に改造した。彼らの戦略の出発点は、ゲノムを半分近く切り捨てることだ。こんな無茶な戦略で、約2億2千万年前には完成形の初期獣脚類であるコエロフィシスを登場させた。約2億5千万年前までは、ほとんど現在のトカゲと同じような姿だったのに、たった3千万年の間に遺伝子から全身骨格をつくり変えて、洗練された直立二足歩行で高速で走行する最高のスプリンターに変貌したのである。

現在の鳥は、約2億2千万年前の初期獣脚類が獲得した運動能力を受け継いで、空を飛んでいるのである。驚異的としかいいようがない。

※佐藤拓己氏の新刊『恐竜はすごい、鳥はもっとすごい! 低酸素が実現させた驚異の運動能力』(光文社新書)から100年前にエベレストで消息を絶った英国人登山家、ジョージ・マロリーの登山靴と遺体の一部が2024年9月に頂上直下の山稜で発見された。これによって、現在、初登頂者として知られているエドモンド・ヒラリーとテンジン・ノルゲイより29年も早く彼は登頂に成功していたのだろうか?という疑問が再燃した。

|

| マロリーとアーヴィンのルート。頂上直下で遭難した |

|

| アーヴィン |

|

| マロリー |

1920年代にイギリスが国威発揚をかけた3度のエベレスト遠征隊に参加。1924年6月の第3次遠征において、マロリーはパートナーのアンドリュー・アーヴィン(22)と共に頂上を目指したが、北壁の上部、頂上付近で行方不明となった。その最期は長年にわたって謎に包まれていたが、75年後の1999年5月1日、国際探索隊によって遺体が発見された。しかし、マロリーがエベレスト登頂を果たしたか否かは判明せず、未だに論議を呼んでいる。

|

| サンディアーヴィン(後列左端)と右隣はジョージ・マロリー |

遠征隊26人の中で最後のキャンプ地から頂上を目指す者に選ばれたのはジョージ・マロリー(George Herbert Leigh-Mallory)とオックスフォード大学生で最年少のアンドリュー・アーヴィン。2人は1924年6月8日、山頂をめざし最終キャンプを出発したが、北壁の上部、頂上付近で目撃されたのを最後に消息を絶った。

その最期は長年にわたって謎に包まれていたが、75年後の1999年5月1日、BBCとアメリカのテレビ局が共同で企画した捜索隊が8,155㍍付近で一人の遺体を発見した。所持品の名札からジョージ・マロリーであることが分かった。

頂上直下だった。そこで問題になったのが、2人は登頂直前だったのか、登頂を果たして下山中だったのかという点だった。後者なら現在初登頂者として知られているエドモンド・ヒラリーとテンジン・ノルゲイより29年も早く登頂に成功していたことになるからだ。

|

| 1999年にジョージ・マロリーの遺体と共に見つかったロープ。 滑落した際、2人はロープでつながれていたと推測される |

これらの調査結果から、推測ではあるがマロリーとアーヴィンがエベレスト登頂に成功した可能性を見出している。

このほかにも、登頂したのではないかとみられることがある。

①マロリーは登頂成功の暁に山頂に置くため妻の写真を所持していたと彼の娘が常に言っていた。しかし、マロリーの遺体からは発見されなかった。遺体と衣服の保存状態が極めて良好であった事からも、死後の写真喪失ではなく山頂に置いた可能性が高い。

②マロリーの遺体発見時に彼のスノーゴーグルがポケット内に入れられていた。それは彼が夜間に死亡した可能性を意味している。ただし、これには登頂未達成のまま日没後に下山したことも考えられるが、彼らの出発時間と行動能力から判断すれば、彼らが登頂成功後の下山中に滑落したと考える方が妥当だ。

|

| このカメラ「ベスト・ポケット・コダック」が見つかれば |

|

| 1999 年の調査隊によって発見されたジョージ マロリーの遺体。 |

|

| 人間の足の一部とともに見つかった アーヴィンの名前が刺繍された靴と靴下 |

もちろん、専門家はエベレストで100年前に失われたカメラに未露光のフィルムが残っている可能性は低いと考えている。英国ロンドンの王立地理学協会で写真コレクションを管理しているジェイミー・オーウェン氏は、「100年の間凍結と融解を繰り返し、雪崩や氷河の作用にさらされていたカメラから意味のある情報を得られる可能性は、非常に低いと思います」と言う。

カメラが見つかっても、復元可能な画像が残っている可能性は限りなく低いことを認めている。それでもなお、衣類ポケットに入っているメモや、酸素ボンベや、遺体に巻き付いたロープなど、当時の状況を解明する手がかりになるものがカメラと一緒に見つかるかもしれないと期待が膨らんでいる。

今回、登山靴を発見した正確な場所は公表されていないが、以前の捜索で重点的に捜索された場所からは何キロメートルも離れた場所であることは明かしている。

オーウェン氏は、遺体の大まかな位置が判明したからといって、それを回収すべきだということにはならないとクギをさす。「遺体の位置は今後も公表せず、そのまま眠らせておくべきです。さもないと、彼らの探検の記憶が軽んじられてしまうおそれがあるからです」

永遠のナゾにしておくのが賢明かもしれない。

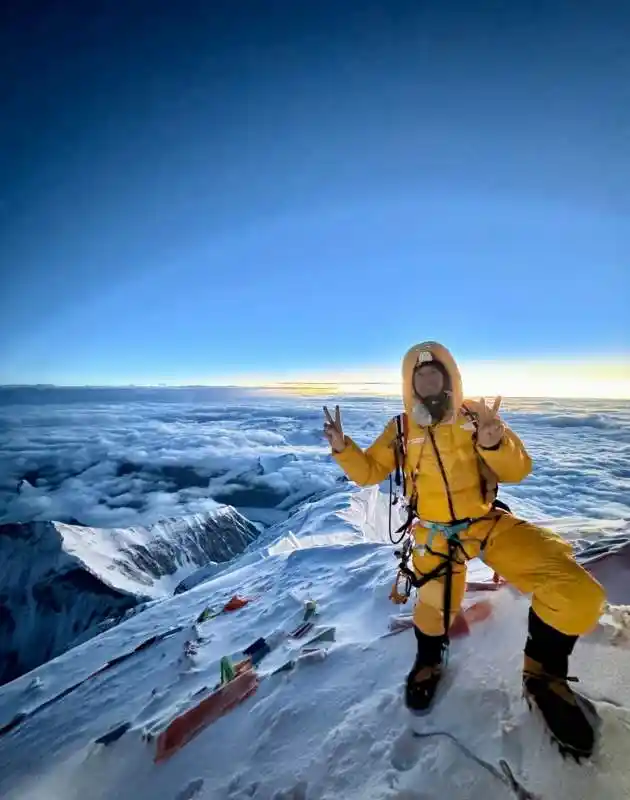

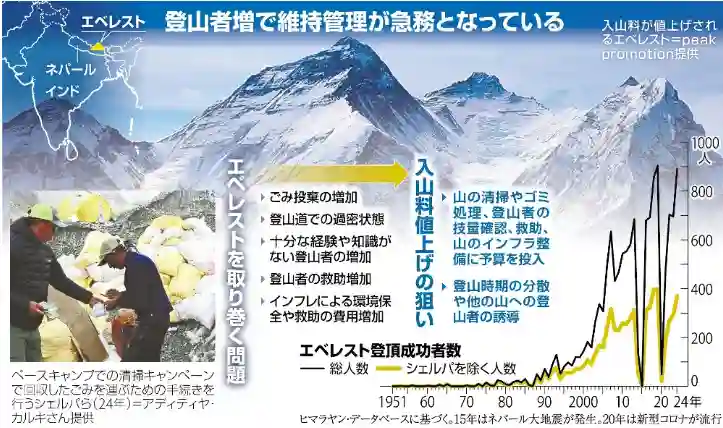

標高8848㍍という"死のゾーン"エベレストの頂上を極めるのは、上で紹介したように至難のことだったが、今では逆に登山者のラッシュで、このことで遭難死が出るほど様変わりしている。

|

| 登山者が列を成すエベレスト山頂。(2019年5月22日撮影) 登山家ニルマル・プルジャ氏の登山チーム「Project-Possible」提供 |

2019年5月23日午前9時30分、ラインハルト・グラブホファーはエベレスト頂上にいた。天気晴朗。視界は360°。卓球台2つ分ほどの地面に13人がいた。相棒のエルンスト・ランドグラフと記念撮影。前日夜11時にキャンプ3(標高約8348メートル付近のキャンプ地)を出発し、闇の中、北側の凍った斜面を登ってきた。道中の最低気温はマイナス18℃を下回り、ボトルの中の水はガチガチに凍った。疲労困憊、喉はカラカラ。だがそんなことは一切気にすまい。計画に何年もかけ、麓で何週間も待って、ようやくここまできたのだ。

すると、ベース・キャンプから連絡が。いわく、悪天候が急速に接近中。速やかに下山を。

登る人とすれ違うときはロープからクリップを外し、避けてあげる。そのとき突風に煽られるか、足を踏み外すかしたら一巻の終わり。そんなことにもすっかり慣れたグラブホファーは45歳。離婚後の落胆からの再出発を期して30歳で登山を始めた。ヒマラヤへ向かい、標高6477メートルのネパールはメラ峰に登頂。以後10年間で、7大陸最高峰中の3つを制覇した。ウィーンの観光会社で働く彼は、今回のパッケージに6万5000ドル(約710万円)を支払った。それと、中国政府発行の許可証のための1万1000ドル(約120万円)も。下りているうちに天候が悪化してきた。

北斜面でもっとも危険な場所に差しかかったのは正午頃。ザッと約9メートルの断崖絶壁を梯子で下りる。梯子に足を掛けるには、アイゼンを装着した重たいブーツで雪庇越しに探るしかない……のだが、そこでは中国のグループの女性が進退窮まっていた。

標高7900メートルの"デス・ゾーン"に長時間留まっていては取り返しのつかないことになる。すぐ後ろから「なに止まってんだ!」と叫び声が。いよいよまずい。こんなところへ来てはいけない人たちなのに。彼女はなにもできず30分。45分。別の人が声を上げた。「なんてことだ」。両腕を上げて落胆の仕種。「なんで進まない?」。

エベレスト登山は5月、ジェット気流が遠のくあいだだけギリギリ可能になるが、1996年5月には視界ゼロの吹雪の中で8人の登山者が死亡した。現在、この山はますます混雑している。この年の登山シーズン、ネパールの当局は381通の許可証を発行した。過去最高だ。それと山の反対側では、中国政府が100件を超える許可を。エベレスト登山に来る人の数はこの10年間で倍増した。格安エージェンシーの台頭で、比較的素人の登山家にも扉が開かれたためだ。

|

| 登山者が列を成すエベレスト山頂付近。 |

何週か前インドに上陸した大型台風の影響でエベレストは吹雪に見舞われ、登山家とそのクルーたちは天候が穏やかになるのを待たされた。そしてついに空が晴れ、突如としてレースが始まった。「5月19日まではベース・キャンプで待つしかありませんでした」とデンディ。グラブホファーのチームの7人のシェルパのうちの1人で親分格だ。「天候のウィンドウがオープンになるのは2日間だけ。そのタイミングで全員が頂上を目指します」。

5月22日水曜日の午後半ば、キャンプ3に到着。標高8348メートル。酸素濃度が低く、ほとんどの人はタンクに頼る。いったん眠り、夜11時、他の12グループ80人ほどと一緒に頂上へ。早いうちに下りてくれば、午後の悪天候に見舞われる前に木曜日の行程を終えられる。だが出発1時間後にトラブル襲来。雪が溶け、岩や石が剥き出しになっていた。「アイゼンで足元を踏みしめながら登っていく。どうかするとズルズル滑って戻される。バランスを保つのに必死で、すごく体力を消耗するんです」。ここは引き返すべきか? 初めてそう思った。

|

| 登頂目指す登山者と下山する 登山者はすれ違うのも命がけ |

さらに2時間後、第2の難所の先の尾根で2体の遺体。様子からして、すでに何年もそこにあることがわかった。エベレスト全体では200の放置遺体がある。回収するには最大10万ドルかかるし、危険がともなう。気候変動のせいで、雪や氷の下にあった遺体が姿を露わにしてきている。「気を取られてはダメです。前進あるのみ」

カナダのチームから参加した歯科医のクリス・デアも水曜の夜、頂上へ向けて出発した。相棒のケヴィン・ハインズ56歳は100ヤード歩いただけでキャンプ3へ引き返した。9時半直前に登頂。午後には天候が悪化する。

キャンプ3へ戻る途中の午前10時頃、同じチームの女性、カム・カウアーと出会った。彼女はイギリス人のヨガ・インストラクターで経験豊富な登山家だが、チームを率いるロルフ・オーストラによるとその日は体調が万全ではなかったという。しかし本人は諦めなかった。

酸素不足で疲れ果て、雪まみれになって頂上からキャンプ3に戻ったデアはテントの中に倒れ込んだ。後刻、外で騒ぎが起きたときは、ほとんど意識がなかった。カウアーといっしょだったシェルパが1人でヨロヨロ戻ってきた。「カムはどうした?」とオーストラが詰め寄ると、「まだ上にいます」と喘ぎながらシェルパは答えた(彼女はオーストラによって辛くも救助された)。

第2の難所を下りた直後、グラブホファーはすぐ後ろで叫び声と悲鳴を聞いた。64歳の相棒にまずいことが、とピンと来た。登頂出発直前の時点でのその相棒、ランドグラフの印象についてチームのシェルパは「弱っていたね」といっている。

「でも、"どうしてもいかないと"って。そしたら本人の好きにさせるしかないよ。"ダンナにゃ無理です"とはいいにくいから」。

ランドグラフは梯子に足を掛けようとして滑り落ち、宙吊りになった。ガイドらはすぐさまロープから外そうと格闘したが、もう命がないとわかり、脇へどけてそのままに。すぐ後ろで待っていたクライマーたちが激昂し、「彼を落とせ! 道を塞がれたらこっちも死ぬ」と叫んだ者がいたという。ランドグラフの直接の死因は不明だが、あの高度で強度のストレス下にある身体には、ほんのわずかのことが命取りになる。

昨年5月のシーズン中にエベレストで起きた悲劇は、ヨーロッパの一流どころをふくむ世界中のエージェンシーを巻き込んだ。したがって格安業者を通じてエベレスト登頂に挑んだのがいけなかったとはいえないが、格安業者が多数あることの問題は無視できない。たとえばインドのセブン・サミット・トレック社に頼むと、通常は3万8000ドル(約415万円)でエベレスト登頂ツアーに参加できる。エベレストはインド人クライマーに大人気で、欧米登山家と較べて予算的に苦しい彼らが同社のような業者の顧客となっている。この年エベレストで死亡した11人のうち4人がインド人で、ネパールの8000メートル級の山で亡くなった17人のうちでは8人がそうだ。

死にそうになりながらキャンプ3へ戻ったグラブホファーはベッドへ倒れ込むなり眠ったが、翌5月24日の午前3時、猛烈に呼吸が苦しくなって目を覚ました。必死の思いで手袋を外し、あたりのゴチャゴチャを探って確認すると、ボトルの酸素はもうなかった。「クソッ」といってマスクを剥ぎ取り、嘔吐した。シェルパを呼んだ。「酸素をくれ」。呼ばれたデンディが急いでかけつけ、やってくれた。「あのとき新しいタンクにつけかえなかったら、ラインハルトは死んでいたでしょう」。

そこから何十ヤードか離れたテントの中ではクリス・デアが眠れずにいた。早々にデス・ゾーンから下り、相棒のケヴィン・ハインズに会いたい。朝、下りようというときになって、シェルパのもとへキャンプ1から無線連絡が。「ケヴィンが亡くなった」とそのシェルパはいった。ハインズの死因は「自然死」とされた。

筆者が8月にカトマンズを訪れたとき、地元では論争が起きていた。5月に11人がエベレストで死亡し、ネパール政府は登山を許可する条件を厳格化する方針を打ち出した。だがその一方では、政府がそんなことを本気でやるのか疑わしいとの声もあった。許可証の発行で得ている何百万ドルもの収入が減るのをよしとするはずがない。「結局、変わらないでしょう」とオーストラ。「要は金銭の問題ですから」。

グラブホファーとは登頂3カ月後にウィーンで会った。いまだ興奮冷めやらずといった感じだった。かつてなく大勢が訪れるようになっても、世界の頂点に到達するのは特別な体験だ。とはいえ、ニルマル・プルジャの写真の影響でエベレストの世間的なプレスティッジがいくらか帳消しになってしまったのは彼も認めている。「いろいろ訊かれました。写真の行列の中にあなたもいたんですか、とか。そんな、スーパーマーケットじゃあるまいし」。経験不足で未熟なクライマーを排除して混雑を減らし、エベレストを再び至高の存在に。そのためには新しいルールが必要だと彼はいう。むざむざ死ななくていい者を死なせないためにも。

相棒ランドグラフのその後に関して。グラブホファーによると、亡くなった2日後にコブラー&パートナー社のメンバーが現場へ向かい、吊り下げられていた遺体をロープから外したという。遺体は登山ルートから外れたところまで運ばれ、岩と岩の隙間に安置された。

(2020年4月18日米版『GQ』から 文:、Joshua Hammer)

ベテラン登山家で登山ガイドでもあるカミ・リタ・シェルパは数年前、エベレストのベースキャンプでおぞましい光景に遭遇した。氷が表面にこびりついた平らな地面から人骨が突き出ていたのだ。

それは偶然ではなかった。その後の登山シーズンにはさらに多くの遺体が発見され、頭蓋骨に指、足の一部も複数見つかった。ガイドたちは、遺体の発見は世界最高峰のこの山で起きている大きなことと関係があるとの考えを強くしている。気候の温暖化が、生きて山を降りることができなかった登山者たちの遺体をあらわにしている、と。

「雪が溶けて遺体が表に出てきている」と、エベレスト登頂24回という世界記録を持つカミ・リタ・シェルパは言う。「私たちにとって、遺骨を見つけることが新たな日常になっている」。

過去数シーズンに、氷雪に覆われたエベレストの斜面でこれまでになく多くの遺体を目撃したと、登山者らは言う。それは地球温暖化の残酷な結果だと登山者もネパール政府も考えている。温暖化によって山の氷河が急速に融解し、その過程で何十年も前に命を落とした人々の骨の一部や登山ブーツ、全身の遺体などが表出している。

ネパール政府は対策に苦慮している。エベレストには100体以上の遺体があるとされ、遺体を収容すべきか、そのまま残しておくべきかという議論が起きている。

死亡した仲間たちはエベレストの一部になっているのだからそのままにすべきだと考える登山家らもいる。遺体のいくつかは驚くほど保存状態がよく、日にさらされたパーカーから凍結して濃灰色になった顔を出しているものもある。

エベレストに6回登頂したガイドのゲルジェ・シェルパは、2008年に初めて登ったときには遺体を3体発見した。先ごろのシーズンでは少なくともその2倍の数に遭遇したという。「遺体は私に恐怖を覚えさせる」。

過去60年でエベレストの登山中に約300人が命を落とし、その多くが暴風や滑落、高山病が原因だ。今シーズンはすでに少なくとも11人が死亡しており、過去最多水準だ。犠牲者の中には、登山者が多すぎることが死亡原因とみられている者もいる。

ネパール政府は5月29日、登山者の渋滞と頂上での規則違反を防ぐため、登山の認可規定の見直しを検討していると発表した。ネパール山岳協会のアング・ツェリン・シェルパ前会長の推計によると、エベレストで死亡した登山者の遺体の少なくとも3分の1は山に残されたままだ。一部の遺体は雪崩によってバラバラになっていると彼は言う。

山の頂上付近で遺体を収容することには大きな危険が伴う。凍結した遺体は150キロほどの重さになることもある。急な落下や不安定な気候に見舞われながら、その重さを抱えて深いクレバス(氷河の裂け目)を越えることは、登山者たちを死の危険にさらしかねない。

それでも、何万ドルもの費用をかけて遺体の収容を強く望む遺族もいる。通常は標高約6400メートルより上の地点にある遺体は収容されない。

|

| ハンネローレ・シュマッツの遺体は、南側の鞍部から登頂を 目指す者にとって目印となっていた。彼女はドイツ人女性として 初めてエベレストに登頂した登山家だが、下山中に夫とともに遭難死した |

「山の上ではすべてのことが死のリスクを考慮して検討される」と、アング・ツェリン・シェルパ前会長は指摘する。「可能なら遺体は降ろしたほうがいい。しかし、登山者は常に安全を最優先しなければならない。遺体は彼らの命を奪う恐れがある」。

発見される遺体の数が増えていることは、エベレストに起きている大きな変化の一部だ。この10年、気候変動によってヒマラヤ地域全体が急速に変化している。

エベレストの雪線高度(降った雪が一年中消えない地域の下限の高度)は数年前より上昇しており、かつては厚い氷に覆われていた場所が現在は地面が露出している。登山者らの道具も、ピッケルから山壁の隙間に打ち込むピトンやスパイクに替わっている。

2016年、急激な氷河の融解によって下流地域に壊滅的な洪水が発生する危険が生じたことを受け、ネパール軍はエベレスト近くの湖の排水を行った。今年発表された研究によれば、エベレスト地域の氷河湖の大きさ(氷河の融解を示唆し、融解の加速にもつながる)が、過去3年で大幅に拡大した。

ヒマラヤの氷河の3分の1は今世紀中に消滅も

巨大な氷河に近く、ネパールとチベット間の国境をまたぐエベレストの登山がより複雑になっているとカミ・リタ・シェルパは懸念する。それはエベレストの商業化が進み、経験不足の登山者が増えていることに起因する。「氷河が溶け続ければ、すぐに登頂がより困難になるだろう」と彼は言う。

先行きは厳しい。2月に発表された高高度地域の温暖化に関する報告書では、世界で最も野心的な温暖化対策目標が実現できたとしても、ヒマラヤの氷河の3分の1は今世紀中に消失すると警鐘を鳴らしている。報告書によれば、温暖化と温室効果ガスの排出が現状のまま進めば、今世紀中に3分の2が消失するという。

ネパール観光局では、昨年にシェルパたちから複数の遺体発見が報告されたことを受け、遺体を安全に収容する方策について検討し始めた。今年の春の登山シーズン(通常は5月末まで)を前に、観光局は登山関連事業者らに対し、エベレストやそのほかの山々に残されている死亡した登山家のリストをまとめるよう要請した。

ボランティアが今年に入ってエベレストで回収したペットボトルや古いロープ、テント、缶詰などのごみは10トン近くに上る。清掃活動は遺体収容の機会ともされ、4月には身元不明の遺体4体が見つかった。遺体は収容され、検視のためにカトマンズに移送された。身元が判明しなければ、警察当局が遺体を火葬する予定だ。

夏でも気温は氷点下20度近くになり、酸素濃度が地上の3分の1ほどのエベレストの高地では、そうした作業が行われる見込みはない。高所では、山の厳しさを突きつける目印になっている遺体もある。

「グリーン・ブーツ」と名付けられた遺体も

|

| エベレストのレインボーバレーで横たわる 「眠れる森の美女」フランシス・アルセンティエフの遺体。 |

|

| 1996 年にエベレスト北東尾根で死亡した インド人登山家「グリーン ブーツ」の写真。 |

多くの登山家にとって、こうした遺体はエベレストの危険を再認識させるものだ。ノルウェーの登山家、ヴィベケ・アンドレア・セフランドは、2017年の登山中に自らの友人を含む登山者の遺体4体を目撃した。

「そのことは間違いなく私に影響を与えている」と彼女は言う。「初めて遺体を見つけたとき、自分のヘッドライトが遺体をとらえたときというのは、非常に衝撃的だ。私はいつも立ち止まって、亡くなった人に短い祈りをささげる」

(The New York Times 2019年6月11日から)

(CNN 2024.05.04の記事から )

|

| 山頂を目指す登山者のラッシュ |

ぶ厚い雲が空を埋め尽くし、風速44メートル以上の凍てつく風が雪を運ぶ。零下34度という極寒の中、生命を脅かす吹雪や雪崩が頻発する。これが世界最高峰を誇るエベレストの典型的な気象条件だ。

ヒマラヤ山脈にあり、ネパールとチベットにまたがるこの巨大な山は、標高8849メートルで、その頂上は空に浮かぶほとんどの雲より高い。

エベレスト登頂を試みるには、数カ月、時には数年にわたるトレーニングと体調管理が必要だが、それでも登頂できるとは限らない。事実、エベレストでは300人以上が亡くなっている。

それでも毎年春になると、この山には頂上を目指す何百人もの登山者がやってくる。ここでは、登頂に必要なこと、そして世界最高峰の登頂に成功した登山家のモチベーションを紹介する。

「自分の体調はかなりいいと思っていた」

|

| ジェイコブ・ウィーゼルさん |

ウィーゼルさんは「私は約22キロのバックパックを背負い、昇降運動マシンを使った運動を何の問題もなく2時間行えたため、かなりいい状態だと思っていた。だが、自分の健康状態がこの山で要求される高い運動能力には見合っていないと知って謙虚になった」と語った。

ウィーゼルさんは「5歩歩いたら、30秒から1分かけて息を整えなければならなかった」とエベレスト登頂中の酸素不足との闘いを振り返った。

登頂を目指す登山者は通常、エベレストに到着すると、薄くなった酸素濃度に肺を適応させる。登山者はエベレストにある四つのキャンプのうちの一つ目に登り、そこで1~4日過ごしてから下山する。

この工程を少なくとも2回繰り返すことで、体が酸素濃度の低下に適応できるようになり、登山者の生存と登頂の可能性が高まる。

「もし誰かをエベレストの高所にあるキャンプに放り込んだら、10分から15分で昏睡状態に陥るだろう。そして、酸素濃度の低さに体が適応できず、1時間以内に死んでしまう」

ウィーゼルさんはキリマンジャロ(5895メートル)など何十もの山の登頂に成功しているが、どれもエベレストの高所とは比べものにならないという。

エベレストの最高高度で人間が生命を維持することはほぼ不可能であり、ほとんどの登山家は標高が7000メートル程度を超えると補助酸素を使用する。酸素不足は、登頂を試みる登山者にとって最大の脅威の一つであり、エベレストの「デスゾーン」に到達すると酸素濃度は40%未満にまで低下する。

「あの場所で生き残るのは難しい」

|

| ベースキャンプでは数十人が標高に順応すべ く滞在している。(2024年4月18日撮影) |

登頂前の最後のキャンプである第4キャンプは標高約7900メートル、デスゾーンの端に位置する。登山者は極端に薄い空気、氷点下の気温、そして人を山から吹き飛ばすほどの強風にさらされる。

ウィーゼルさんは登山者の遺体のそばを通ったことを思い返し、「あの場所で生き残るのは難しい」とCNNに語った。亡くなった登山者の遺体は保存状態がよく、強烈な寒さのためにほとんど腐敗しない。

高地脳浮腫(HACE)は登頂を試みる登山者が直面する最も一般的な病気の一つだ。

HACEは、安定した酸素濃度を取り戻そうとして脳が膨張し、眠気や発話障害、思考障害を引き起こす。かすみ目や散発的な妄想を伴うことも多い。

ウィーゼルさんは友人の声が背後から聞こえてくるような幻聴や、子どもたちや妻が岩から顔をのぞかせたような幻覚も見えたという。

ウィーゼルさんは、負傷のため山に取り残されていた友人のオリアンヌ・エマールさんとすれ違ったことを思い返した。エマールさんは生き延びたが、救助されたとき、手にはひどい凍傷を負い、足の骨が何本も折れていた。こうしたけがにもかかわらず、エマールさんは幸運な人だと捉えられている。

「遺体が山に凍り付く」

|

| エベレストの山頂をめざして山を登る登山者たちのラッシュ(2021年5月7日) |

2014年にエベレストに登頂した山岳コーチのアラン・アーネットさんによれば、大切な人や仲間が登山中に重傷を負ったり死亡したりした場合、救うことができなければ置き去りにするのが慣例だという。

アーネットさんは「ほとんどのチームはその登山者への敬意から、遺体を見えない場所に移動させる」と話す。ただし、それは可能な場合に限られる。悪天候のため、あるいは遺体が山に凍り付いてしまうため、移動するのが現実的でない場合もあるという。

ガイドをしていた12人のシェルパが雪崩によって死亡した、エベレスト史上最悪の死亡事故から10年。2023年はエベレストで最も死者が多い年となり、18人が死亡、うち5人はいまだ行方不明だ。

8800メートルの山頂から日の出を見る」

第4キャンプから山頂までの約900メートルの行程には14~18時間かかる。そのため登山者は通常、夜にキャンプを出発する。

ウィーゼルさんは頂上からの景色を人生で見た中で最も美しいものの一つだったと語る。

「そこに立っていると地球上のすべてのものが自分の立っている場所より下にあることを知って不思議な気分になる」

ウィーゼルさんは山の大きさに謙虚になると言う。「これほど(自分を)小さく感じたことはない。謙虚さと自分よりも大きなものとのつながりが入り交じるこの場所では、地球上での自分たちの存在に近づくことができる」

登山者は通常、約20分から1時間後に山のふもとまで下り始める。

「得られる喜びはたくさんある」

アーネットさんは3度挑戦した後、エベレスト登頂に成功した。

アーネットさんは「最初の3回の挑戦は理由がはっきりしなかった」が、アーネットさんの母親がアルツハイマー病と診断されたとき、登頂の目的を変えた。「登頂してアルツハイマーのための寄付金を集め、母を称(たた)えたかった」

アーネットさんによると、ネパール政府から今年、入山許可を得たのは約300人。その数は例年より減っているという。その理由の一つは、昨年18人の死者が出たことでエベレストが危険な山だと認識されたからだとみている。しかし、それが登頂を試みる登山者をためらわせるものではないという。

「このような山に登ることで、より良い自分になって帰って来ることができると信じている」

エベレストは「死体の上を歩く」「ゴミが散乱している」などと過剰に宣伝されているが、現実にはそれらは小さなことであり、人々がエベレストを登ることで得られる喜びはたくさんあると語った。

エドモンド・ヒラリーとテンジン・ノルゲイが1953年に初登頂に成功して以降、エベレスト登山は劇的に変化した。今ではシェルパガイドやポーター、酸素補給、さらには最高級の装備を利用できるようになり、登山愛好家や観光客ははるかにアクセスしやすくなった。90年代にガイド付き登山が始まって以降、純粋な登山という意味においてエベレストはもはや登山ではなくなってしまったともいわれる。

それでも、今なおエベレスト登頂には6~10週間かかる。低酸素状態に体を慣れさせる必要があるので、まず標高6000メートルにあるベースキャンプに入り、最終登頂の前にトレッキングしながら近隣の山頂にあるキャンプを何度か巡回して高地への順応を図る。数週間かけて高度順応することで体が十分な赤血球を作れるようになる。個人差があるもののベースキャンプにいるだけで4週間ほどは必要である。

|

| 低酸素テントに入って高知順応をはかるのが最新の方法 |

ところが、これをたった1週間でエベレスト登頂を完成させてみせようというツアー会社が現われた。CNNの記事(2025年12月)によると―

ツアー会社のフルテンバッハ・アドベンチャーズが主催するツアーで登頂10日前に貴ガスのキセノンを吸入することで、可能になったという。同社のルーカス・フルテンバッハ最高経営責任者(CEO)は、貴ガスの専門家である医師と長時間話し合った結果導入したと話す。

*貴ガス(きガス)とは、ヘリウム(He)、ネオン(Ne)、アルゴン(Ar)、クリプトン(Kr)、キセノン(Xe)、ラドン(Rn)などの、周期表18族に属する無色・無臭で安定した性質を持つ元素の総称。これらは「希ガス」とも呼ばれ、空気中にごく微量しか存在せず、他の元素と反応しにくい「不活性ガス」という特徴をもち、半導体製造やネオンサインなど幅広い分野で利用されている。キセノンは麻酔薬として使用される。フルテンバッハ氏は、キセノンは、体内のエリスロポエチン(EPO)の産生を増加させる能力がるという。EPOは人間の腎臓で自然に生成され、赤血球の産生を促すホルモンだ。キセノンを吸入した結果として得られる赤血球の増加は、実際の高度で順応しているときに得られる効果と同じだと同氏は説明する。

|

| フルテンバッハ氏は高地で何度もキセノンガス を試してみて安全だというが |

こうした試みに、国際山岳連盟(UIAA)を含む一部の関係者は疑問を呈している。UIAAは「キセノンを吸入することで山岳でのパフォーマンスが向上するという証拠はなく、不適切な使用は危険を伴う可能性がある。麻酔薬であるキセノンは医薬品とみなされるべきである」と警告している。

キセノンを使用した人に顕著な鎮静効果が見られたという研究もあるが、同連盟は「高山という潜在的に危険な状況では、わずかな鎮静効果さえ有害だ」としている。

英グラスゴー大学心血管・代謝健康学部の医学名誉教授、アンドリュー・ピーコック氏も「(キセノン吸入で)酸素が枯渇すると、体全体、特に脳と肺に影響がでる。キセノンがエリスロポエチンを刺激する効果がこれほど短期間で現われるとは思えない。赤血球を増やす効果が発現するには数週間かかるものだ」と警鐘を鳴らしている。

轟轟たる非難の声にツアー会社のフルテンバッハ氏は「登山の純粋主義者は人々が登頂するまでのスピードに異議を唱えるかもしれない。確かに、人間が旅行や登山をする時、そのプロセスを楽しむこと、いわゆるバラの香りを嗅ぐことも目的の一つである」と認め、「通常のエベレスト遠征とスピード登山は、それぞれの目的を持った全くの別物と考える方が有益だ」との見方を示した。

今のところキセノンガスを利用したツアーを提供しているのは、フルテンバッハ氏の会社のみ。約15万ユーロ(日本円で2800万円)かかるこの手の登山が、顧客が選ぶメインの登山スタイルになる可能性は低いが、頂上直下の混雑、長期間の登山期間、費用の高騰などエベレスト登山が曲がり角にあることだけは確かである。

ネパール政府は、エベレストの登頂を目指す外国人向けの入山料を2025年9月から大幅に値上げした。

料金は、登山者を分散させる目的で季節ごとに異なっており、新たな入山料は、ピークシーズンの3~5月が1人あたり1万5000ドル(約220万円)、9~11月はその半額、これ以外の時期はさらに半額となる。現行から36%増で改定は2015年1月以来、約10年ぶり。

エベレストをはじめとするヒマラヤの山々に登る人からネパール政府が徴収する入山料は、貴重な観光収入源だ。今回の増額は、インフラ整備や環境保全、救助などに充てる費用を確保する狙いがある。

|

| 登山ラッシュで年間860人が登頂成功。カゲでゴミの山 |

登山用品の高機能化と軽量化によりエベレストへの門戸が一般人にも開かれ、大衆化が進んだ。登山道や山間部の通信環境も向上した。標高約5300メートルにあるベースキャンプでも「太陽光発電で街灯がともり、テントにベッドも備え付けられ、離れた家族とテレビ電話で話すなど、今は地上にいるのと遜色ない過ごし方ができる。

2024年のエベレスト登頂成功者数は、過去最高水準で、ネパール側とチベット側を合わせて、合計861人が登頂に成功していて、内訳は、登山隊のメンバー(クライアント)が370人、シェルパなどのサポートスタッフが491人で、サポートスタッフの割合が57%を占める。

登頂成功率も向上しており、2024年のネパール側では約68%の登山者が登頂に成功している。これは、過去の平均と比較しても高い成功率だ。

登山者増加の代償として、使用済みの酸素ボンベやテント、生活ごみなどの投棄が増えた。山岳協会などが2019年に1か月半実施した清掃キャンペーンでは10トン以上のごみが回収された。人々の排せつ物が屋外に蓄積され、雪解け水が汚染されていることも明らかになった。

登山者の技量や体力不足も顕著だ。2009年からはエベレストでヘリコプターを使った救助が本格化し、近年、救助者は年600人を超える。「疲れすぎて歩けない」「筋肉痛だ」といった理由で要請するケースも珍しくない

ネパール政府は、対策としてエベレストでの排せつ物の持ち帰りを義務化し、単独での登山も禁じた。今後は、登山者の技量を事前にチェックする仕組みの導入も検討している。

入山料の支払いは、登山者が委託した専門の登山会社が担っていて、登山会社から観光庁への料金の振り込みが確認され、登山者の旅券の写しや健康診断書などの提出書類に不備がなければ、登頂の許可証が即日発行される。

|

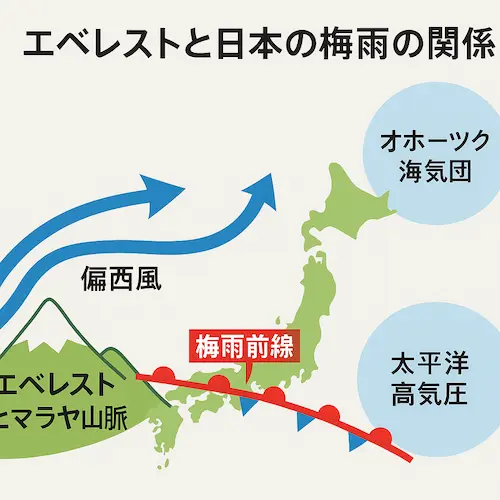

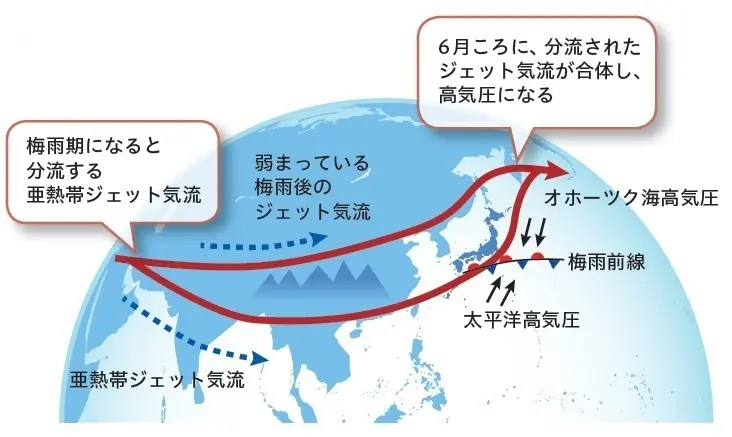

| 日本で梅雨前線ができるメカニズム |

この現象の根本的な要因の一つが、ヒマラヤ山脈とチベット高原という、平均標高4000㍍を超える巨大な地形の存在である。

そのメカニズムだが、5月~6月にかけて、インド亜大陸は強い太陽照射を受けて急激に加熱される。一方、エベレストを含むヒマラヤ山脈は非常に高く、冷たい空気を保つ「冷たい壁」となっている。その結果、南アジア全域において大規模な温度差が生じ、低気圧(熱帯低気圧)の発生源となる。

|

| エベレストで南北に分かれた高気圧が日本で合体して梅雨前線が生まれる |

またチベット高原上空にはチベット高気圧という強力な高気圧が形成される。これが東に流れてオホーツク海気団となって日本上空で滞留する。そこで南からの太平洋高気圧とぶつかって前線が発生する。この前線が「梅雨前線」で、これに南からの湿った空気(南西モンスーン由来)が供給されて雨が長期間続く。

シミュレーションによると、もしヒマラヤ山脈(エベレスト含む)が今の半分の高さだった場合、日本の雨量も半分程度になり、チベット高原の要素を外すと梅雨自体が発生しなくなるとされている。

つまり、エベレストを含むヒマラヤ山脈がなければ、日本の梅雨は存在しないか、極めて弱いものになる可能性が高い。