あさま山荘事件で逮捕された吉野雅邦は無期懲役の判決を受け、千葉刑務所に収監されているが、2021年10月に体調を崩して東日本成人矯正医療センター(国際法務総合センター内、東京都昭島市)に移送されている。

|

| 逮捕時の吉野雅邦 |

|

| 結婚したときの吉野雅邦と金子みちよ |

◇ ◇ ◇

「まーちゃん、早く出てきてちょうだい、お願いよ。こんなことしちゃって」

母親は真冬の山荘に籠城する息子に対し呼びかけ続けた。かえってきたのは、むなしく響く銃声だけ。

ただ、弾を放った息子は山荘内で目を潤ませていたという。彼の名は、吉野雅邦(当時23歳)。1972年2月に起きた「あさま山荘事件」の実行犯の1人だ。

なぜ吉野は、あさま山荘に籠もり、警察と、そして自らの家族とも対峙しなければならなかったのか―

未公開の手記や手紙、裁判記録、そして彼を取り巻く人々の証言から、「あさま山荘事件」にいたるまでの行動と心の軌跡をたどる。(※一部敬称略)(ネットワーク報道部記者 杉本宙矢)

====================================

1972年2月19日、過激派組織「連合赤軍」のメンバー5人が軽井沢の「あさま山荘」に押し入り、管理人の妻を人質に立てこもった。 10日後、朝から始まった警察の制圧作戦に、犯人側もライフルや拳銃で応戦し、機動隊員2人が殉職した。午後6時過ぎ、機動隊が山荘に突入して犯人全員を逮捕し、人質を救出した。

この事件の捜査の中で、連合赤軍は別の山岳アジトで仲間に対するリンチ事件をおこし、多くの人命を奪っていたことが明らかになった。事件の実行犯だった元幹部の1人・吉野雅邦は逮捕され、裁判では無期懲役の判決を受けた。

「生育環境や人間関係を見れば、彼は恵まれていた。けれど、『幸せであることの居心地の悪さ』とでも言うんでしょうか、時代の中でそのような感覚があったようなのです」

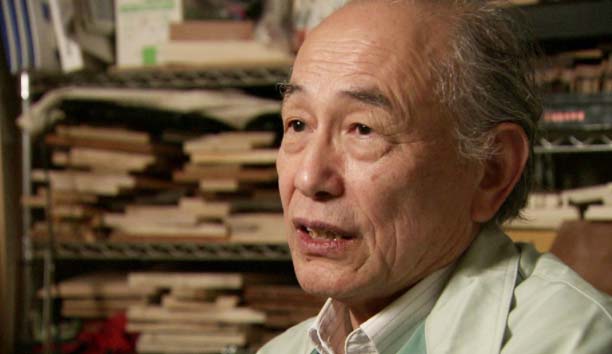

こう語るのは、吉野の親友で小中学校の同級生だった大泉康雄さん(73)。当時から現在に至るまで、60年近く手紙のやりとりを重ね、友の姿を見てきた。出版社に勤めるかたわら、吉野の半生を記録した本を出版し、親友がなぜあの事件に突き進んだのかを知ろうとしてきた。

吉野雅邦は1948年3月、裕福な家庭の次男として生まれた。父は東大法学部出身で大企業の重役。同じく大正生まれの母は、目立った反抗期もなかったという息子にたっぷりと愛情を注いだ。

大泉さんによると、吉野は小中学校では“優等生”だが誰でも分け隔てなく接した。「学級委員」に選ばれクラスでの人気も高かったという。一緒に学級新聞を作り、大泉さんが編集長を担い、吉野が記事を書いていた。

成績優秀だった吉野は都立高校に進学。3年間合唱部に所属し活動に打ち込んだ。大泉さんと学校は別々になったが、一緒に旅行に出かけるなど交流は続いた。

吉野は東大受験に失敗して一浪したのち、1967年に横浜国立大学に進学。大学でも混声合唱団に入部し、そこで生涯を誓い合う相手、金子みちよさんと出会う。同学年で年も同じみちよさん。合唱団の新入生歓迎コンパで出会った彼女に一目ぼれだった。

吉野が長い人生の中で最も嬉しかった瞬間は、みちよさんからのデートの誘いだったという。

1年生の夏休みのデート。白い縁取りをしたレモンイエローのノースリーブのワンピースに身を包み、肩まであった髪をバッサリと切ったみちよさんの姿に目を奪われた。物怖じすることなく、自分の意見をはっきり述べる姿に魅力を感じていた。

「電話でしょっちゅう『こういうアタックをした』とか話していました。“最高の女性だ”と言っていましたね。私にも紹介してくれて、一緒に話をすることもありました。そのうち結婚して幸せになるだろうと思っていましたね」

家庭的にも経済的にも恵まれ、恋人もできた吉野。“幸せ”そのものにも見えたというが、その生い立ちにある負い目を感じていた。

彼の兄は生まれたときに脳に障害があり、知的障害者向けの施設に入所。吉野は中学生の時から大学のこの頃まで、毎週のように施設に通っていて、兄は誰よりも弟が来ると喜んだ。しかし、吉野は自分が障害なく生きていることに罪悪感を覚えていた。自己肯定感が希薄で、生き方に迷っていた。

高校生の頃には夏目漱石の『こころ』に影響され、自殺を高尚なものと見なしたり、『人間魚雷回天』という映画を見て戦時中の特攻隊員の勇敢さに憧れたりした。

大学1年生の夏休みが明ける頃には状況が一変する。世界中でベトナム戦争への反戦運動の気運が高まると、学生運動は徐々にエスカレート。大学に入学した1967年、時の佐藤栄作総理大臣の南ベトナムなどへの訪問阻止を目的とした“第一次羽田闘争”が起きた。

ベトナム戦争の影響で利益を得る企業に批判の声が上がると、吉野は自らの出自をも疑うようになる。それまで財閥系の企業の重役として働く父に誇りに感じていた思いが反転。「父に養われてきた自分は、アジアの人民の血と命を踏みにじって生きてきた存在」ではないかと自らに嫌悪感を抱くようになる。

父の勤める会社を「死の商人」となじる言葉が、吉野の生きる立場を足下から揺さぶった。

そんなとき、吉野は社会主義革命の思想と出会う。大泉さんに宛てた手紙には、革命思想に“目覚めた”ばかりの様子が記述されている。

“もう俺の生きる道はここだと言うほどの共感を与えた。ピッタリくるという感じ。心の空洞を、なんの抵抗もなしに埋めてくれるもの。そんなふうに入り込んできた。(中略)俺の求めているものは、社会主義社会建設であり、そのための革命である”

(第一次羽田闘争 1967年)

吉野は「遺書」を書いて決死の覚悟で羽田闘争に向かい、機動隊との攻防の中で頭を13針縫う重傷を負った。これ以降、吉野は当時の他の多くの学生と同様に、機動隊と衝突する闘争に加わったり、デモに参加し逮捕されたりを繰り返す。

みちよさんは向こう見ずな吉野を心配しながら行動を共にする機会が増えていく。一方、別の大学に通っていた大泉さんとは、やりとりする機会は減っていた。

「当時は、そんなにわからなかったのですが、後で裁判記録を読むと、こんなにまで自分を追い詰めていたのかと、ひしひしと感じましたね。今よりましな社会に変えようと、突き進んでいたのが当時の状況だったんじゃないかと」

(東大安田講堂事件 1969年)

1969年に入り、全共闘などが東大安田講堂を占拠したものの、機動隊に制圧されると、学生運動は次第に衰退していく。そのころ、吉野はみちよさんとともに混声合唱団を退団。学生生活に見切りをつけ「職業革命家」の道を突き進んでいった。

後に連合赤軍となっていく「革命左派」と呼ばれる過激派組織が誕生すると、吉野とみちよさんもその下部組織に入る。2人はアパートで事実上の結婚生活を送りながら、組織の幹部・坂口弘(死刑囚)の指示のもと、工場労働者として働き始めた。

誕生したばかりの革命左派は主張として「反米愛国」を掲げた。組織の“旗揚げ”を示す実力闘争を展開しようと、9月、当時の愛知揆一外務大臣が「訪ソ訪米」するのを阻止する計画を立てる。それは空港の滑走路に侵入し、火炎瓶を飛行機に向けて投げ込むというものだった。

吉野は投獄を覚悟した実力闘争の「決死隊」のメンバーに選ばれる。坂口ら数名とともに、夜のうちに海を泳いで羽田空港の滑走路に侵入。離陸しようとする飛行機の前に火炎瓶を投げ込み、約20分間離陸を遅らせた。

警察による逮捕後も吉野は取り調べに対し、完全黙秘を貫いたとして、保釈後に組織内で評価され、革命左派の党員として昇格を認められることになる。

一方、みちよさんは逮捕された吉野の救援活動に奔走させられる。実はみちよさんは、吉野がこの闘争に参加するのに反対し、こう迫っていた。「私と闘争とどっちが大切なの?」詰め寄る彼女に吉野はこう答えた。

「闘争というものはどっちを選ぶというものではないと思う。もし将来、革命のために君を犠牲にしなければならないような状態に直面したら、僕は革命の方を選ぶ」こうした姿勢が後に何をもたらすのか、当時の吉野は全く予想していなかった。

革命左派の活動は広く労働者に訴えるものから、次第に組織の内向きな方向へと変わっていった。当時逮捕されていた組織の指導者を“奪還”するためには『銃の入手』が必要だと主張する指導部。下部メンバーに交番を襲撃して銃を奪うように命令するも、実行役のメンバーの1人が警察官に撃たれ死亡した。

|

| 吉野たちが襲った真岡市の銃砲店 |

そしてその年の5月下旬、永田は「山岳ベース」を拠点にして「銃を軸にした人民革命軍を作る」と主張し、メンバーらは奥多摩の山の中に小屋を設けた。

銃を入手していた革命左派の指導部は、このころ同じく武装闘争路線を掲げていた「赤軍派」と接近する。労働者を中心として女性も多く、大衆運動を行ってきた革命左派と、学生を中心として軍事的な理論と行動を重んじる赤軍派とでは、主張も組織形態も異なっていた。

しかし両派とも指導者やメンバーの多くが相次いで逮捕され、組織が弱体化する中、1971年7月、両指導部は軍事的な連携強化を確認。事実上「連合赤軍」の結成がこのとき合意された。ただ、そこにはまだ確固たる理念も、統一された軍事組織もなかった。

|

| 山岳ベース |

この計画を伝えられた吉野は動揺を見せるも、任務として承諾して、以降は実行部隊として積極的な役割を果たしていく。

「印旛沼殺人事件」と呼ばれるこの事件は、組織にとっても吉野にとっても、初めてとなる“殺人”だった。2名の同志殺害のおよそ2か月後の10月、吉野は山から親友の大泉さんにこんな手紙を送っている。組織の論理にすっかり染まっていた。

“いよいよ日本の地にも本格的な遊撃戦争の時代が到来しましたネ・・・我々がかちとりつつある“鉄砲とせん滅の軍隊”人民革命軍による『銃』の遊撃戦こそが、今必要とされている緊急な重要な闘いであることを何よりよく示していると思います。人民が武装すること、このことを最もよく組織できるスローガンは『鉄砲を握れ!』であり、この『鉄砲』こそ軍隊の最も基本的な、欠かせない、最も重要な“せん滅”の武器であるからです”

2つの組織の合流は凄惨な12人の同志殺しへと発展する。山の閉ざされた空間でその事件は起きた。「総括」は当初、些細なことから始まった。

1971年12月4日、革命左派と赤軍派のメンバーは山のアジトで合流して「合同軍事訓練」として銃の射撃訓練を行っていた。そのとき、革命左派のメンバーが水筒を持参していないと、赤軍派から意識の低さを指摘する声があがった。

一方、革命左派の永田は赤軍派の女性メンバーが化粧をしていることや指輪をしていることについて「革命戦士としてふさわしくない」などと個人批判を行った。

赤軍派の最高指導者・森恒夫(逮捕後に自殺)はこの批判を深刻に受け止め、女性メンバーの問題は赤軍派全体の問題だとして、「彼女が総括できるまで山を降ろさない。山を降りるものは殺す」と宣言。

さらに、どんな状況でも権力と闘える、強い精神力を持った真の「革命戦士」になるためには、一人ひとりのメンバーがお互いを批判し合う中で、自らの“弱さ”や過去と決別しなければならないと主張。森はこれを「主体の共産主義化」と呼んだ。

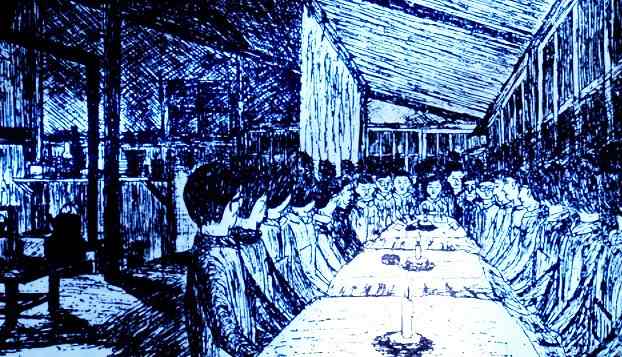

|

| 総括での自己批判の様子(絵:植垣康博) |

初めて総括に暴力が登場したのは、12月26日の夜から翌朝にかけてのことだった。総括要求されていた男性メンバー(加藤能敬のこと)が、別の女性メンバー(小嶋和子のこと)とキスをしていたことに、永田が「新党の場を汚された」ととがめた。

しばらく批判が続いた後、森はこの男性メンバーを殴るように指示。「共産主義化を勝ち取らせるため、新しい指導として殴る」と言って、暴力を同志が総括する「援助」であると位置づけた。指導部メンバーの中でも、吉野は率先して殴打した。

「まだ隠していることがあるだろう」

「総括しろ!」

下部メンバーも次第に同調し始めた。あわせて17人が暴行に加わる。約1時間半にわたり、70回から80回ほど顔面を殴り続け、男性メンバーの顔は2倍くらいに膨れ上がった。

|

| 元連合赤軍兵士、岩田平治さん |

|

| 総括の様子(絵:植垣康博) |

暴力的総括要求は、次々と他のメンバーにも及んだ。

初めての死者が出たのは12月31日。総括のきっかけは、23歳の男性メンバーが他のメンバーを殴るときに個人的な恨みで殴っていたと指摘されたことだった。

他のメンバーから殴られた上、「総括する態度ではない」として縛られた。食事も水もほとんど与えられなかった。「スイトン・・・」と食事を求めた発言が不適切だとして、さらに膝蹴りを受ける。縛られたまま絶命した。

メンバーに動揺が広がる中、森は男性の死を、革命戦士になりきれなかった「敗北死」と規定した。死は本人に責任があるとする論理を強調。他のメンバーもその規定に同調した。だが、総括を求められたメンバーが「総括」をやりきったと評価されることはなく、死者は1人、また1人と増えていく。

それに正面から異を唱える者はおらず、しばらく後になるまで逃げ出す者は1人もいなかった。

岩田さんは最初の一人が死亡したとき「死体を見張れ」と指示された。違和感を覚えると、指導部メンバーから「前にもこういうことがあった」と言われ、初めて印旛沼事件を知った。殺されていた同志は中高の同級生だった。

「革命を信じてきて、権力を倒すためには暴力や武力も必要だと思ったことは事実ですけど、仲間を殺すのはどうなのかなと。革命は正しく、指導者は論理的に間違っていないかもしれないけど、感覚的についていけないというのが実感でした」

一時下山して、カンパ集めなどの任務を与えられた岩田さんは、再び山へ戻ることはなかった。暴力の空間から、最初に逃げ出したメンバーだった。

「指導部の指示や命令は、もうこれは無条件に従うしかないという感じで、こんなことやっていていいのかなと違和感をもっていたけれど、『縛れ』と言われれば、『はい、わかりました』という感じでした。僕ら兵士は、もっぱら上意下達的な、上からの指示通りに行動することを求められていましたね」

リンチ殺人に加担し、懲役20年の刑で服役した元連合赤軍兵士の植垣康博さん(73)は当時の組織をこう振り返った。

1972年1月2日、赤軍派だった植垣さんは、他のメンバーより少し遅れて山岳ベースにやってきて驚いた。目の前で “同志”が殴られ、縛られている。「総括」で、すでに3人が死亡していた。

「こんなことをやっていていいのか?」そう赤軍派側の幹部に尋ねると、「党のためだから仕方ない」と言われた。自分を納得させようとしたが、動揺は隠しきれなかったという。

赤軍派と革命左派が「連合赤軍」として合流し、共同で銃の射撃訓練をしてから1か月あまり。組織は新たな形で再編されつつあった。山に入ったメンバーは全部で29人。

植垣さんが到着したこの日、「連合赤軍」の指導部として7人の「中央委員」が選出された。旧赤軍派の森恒夫が委員長に、旧革命左派の永田洋子が副委員長となり、この2人のトップが“独裁的な”地位を有していた。指導部の役割は、組織の方針を決めてそれ以外のメンバーである「兵士」を指示すること。上部からの命令は絶対の上意下達の組織だったという。

吉野は指導部の中に名を連ねたものの、その地位は最下位の7番目で、後の裁判では、自ら「総括」の命令を下したり、実際に方針を提起したりするほどの発言権はなかったと認定される。

「吉野は指導部の方針を、僕ら兵士に伝える存在だった。自ら考えて指導するというより、上位の指導部の指示通りに行動している人間だとみていました。会社でいうなら、中間管理職ですね。個人的な話はほとんどしませんでした」

森と永田のツートップを中心に「革命戦士」を育成するとして、下部メンバーには次々と総括要求が突きつけられた。その中では、家族関係や恋愛関係にあったメンバーが自己批判させられ、関係を引き裂かれていく。

兄を殴った未成年の弟たち。妻と子供を連れて入山し、リンチにあった夫。植垣さんもまた、好意を抱いていた女性メンバーを殴るよう命令され、自身にも総括が要求されていた。個人的な感情を振り払おうと、その意を決したときには彼女はすでに凍死していた。山での10番目の死者だった。

そして11人目の犠牲者となるのが、吉野の妻で当時妊娠8か月のみちよさんだった。

みちよさんの総括のきっかけは、「男を利用して組織での主導権を握ろうとしている」などと、永田に因縁をつけられたことだった。その総括要求が続く中、吉野はほとんど沈黙し、積極的に止めに入ることもなく周囲に同調していた。

指導部に批判的だったみちよさんに対し、森や永田の命令で暴行は次第にエスカレートした。氷点下の極寒の中、食事もろくに与えられず、放置されたみちよさんは2月4日、お腹の子とともに亡くなった。23歳の若さだった。

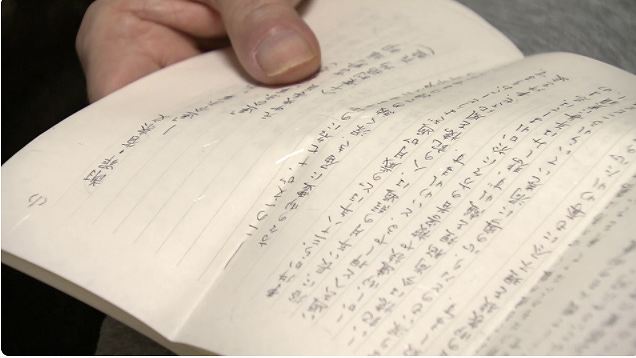

吉野は後に、刑務所の中で30年以上にわたり、事件を振り返る「省察文」を書き続けているが、そこにはみちよさんに対する後悔の念が記されている。

“私はこのように生きることを許されたものの中で、恐らく人間として最低、最悪の行動をとったものです(中略)自らの子供を身籠もり、八ヶ月まで育て上げてきた内妻、金子みちよを自ら死に至らしめたのです(中略)判決では、そうした一連の対応は、『もしそうしなければ、彼女とともに殺されることが確実な状況の中で、やむを得ずとった行動』として非難が回避されました。しかし私の先の行動は、そうした状況に迫られての受動的なものというよりは、みちよをかばったり同情したりしてはならない、という心の

歪みでした”吉野を始め、「連合赤軍」のメンバーたちが陥ってきた「心の歪み」は、特殊な時代背景の中での特殊な心理だろうか。元兵士の植垣さんは若い世代から当時のことを聞かれると、こう説明する。

「個を解体して、個人としての世界を解体していくのが、当時の総括要求だよね。そこに個性はないし、あってはならない。わかりやすくいうなら、“会社人間”と同じ。会社組織に忠実に行動するような個人で、人間関係や恋愛感情含めてすべてを会社に従属させることができる人間に変わっていかなければ駄目だと」

植垣さんがそう考えるようになったのは、刑務所から出た後、若い人たちが受けている学校教育や新入社員研修を見たときだったという。組織の中での人間の心理状況だけでなく、「総括」の過程で暴力が果たした役割も、現代に通じるところがあると植垣さんは自戒する。

「暴力的な総括要求を考えていくと、極めて日本的というか、“しごき”の世界がある。しごきというのは単純に暴力だけが問題ではない。暴力が持ち込まれているか否かだけではなく、しごきの思想自体に問題がある。これは今でも同じようなことが起きていると思うよ」

その後、メンバーの逃亡や逮捕が相次ぐ。

そして 1972年2月19日、吉野を含む山に残った5人は警察に追い詰められる中、あさま山荘で管理人の妻を人質に取って立てこもることになる。

「あさま山荘事件」では、警察官と民間人あわせて3人が銃撃され死亡した。立てこもりのリーダー格だった坂口弘(75)は死刑が確定し拘置所に収容されている。幹部の坂東國男容疑者(75)は裁判の途中に、日本赤軍がクアラルンプールのアメリカ大使館を占拠した事件で釈放を要求し、日本政府の超法規的処置によって国外に逃亡した。いまも国際指名手配されている。

吉野は逮捕され、裁判の中で全面的に罪を認めた。裁判で死刑が求刑されたが、無期懲役が言い渡され、確定した。あさま山荘事件から50年、吉野は今も刑務所で服役を続けている。

◇ ◇ ◇

1979年3月、日本中の注目が法廷に集まった。社会を震撼させた「あさま山荘事件」の実行犯である「連合赤軍」元幹部に、初めて判決が宣告されるからだ。

元幹部・吉野雅邦(現在73歳)は、同志14人の命を奪った“リンチ殺人”に加担したなどとして、検察官から死刑を求刑されていた。犠牲者の中には、自らの子どもを身ごもった妻の金子みちよさん(享年23)も含まれた。

その日、裁判長は3時間近くにわたって、とつとつと判決理由を説明した上で、最後に主文を告げた。判決主文が後回しになる場合、多くは極刑である。みな死刑判決だと思った。だが、結論は「無期懲役」。死刑ではなかった。そして、裁判長は吉野に直接語りかけた。

「被告人は生き続けて、その全存在をかけて罪を償ってほしい」

事件から50年、生きて償うことを課した裁判長の言葉を吉野はどう受け止めてきたのか。

※一部敬称略 (ネットワーク報道部記者 杉本宙矢)

◇ ◇ ◇

|

| 大泉康雄さん |

大泉さんに届いた手紙や手記などを見ていくと、吉野は「あさま山荘事件」で逮捕された後、約10年にわたる裁判の途中でその態度を大きく変えていることがわかる。

裁判が始まってからの数年間は、反権力意識を前面に押し出していた。その頃の手紙には「権力と闘う」といった内容の言葉が繰り返されている。

「この裁判所に、われわれの行動を裁く権利はない、裁けるのは人民だけだ」(吉野の手紙より)

「吉野自身、判決は死刑じゃないかと思っていた時期がかなりあって、それで検事の取り調べに関しても素直じゃなかったことがあったと思いますが、訴訟指揮や裁判所で石丸さんとやり取りをしていくうちに、司法に対する信頼が膨らんできたんだと思います」

吉野ら「連合赤軍」メンバーの裁判を担当した最初の裁判長は、公判期日の間隔を短く設定するなどしたため、弁護団は準備ができないと抗議し、被告たちも出廷拒否の抵抗を見せた。

|

| 吉野を変えた故石丸俊彦裁判長 |

「石丸裁判長とも闘うつもりでいたのですが、先生の指揮に出会って、私の中で大きな思想転換が生じ始めたのです。この国では、不十分ながらも、基本的には民主主義原理が生き、実践されている。石丸先生がその実践者と思えたのです。それまでの、国家権力が不当に国民を支配しており、革命運動や反権力闘争は不可避かつ正義の行動、との認識が崩れていったのです」

吉野は法廷ですべての事実を明らかにして、どんな刑でも甘受するという姿勢に転じた。審理中、法廷で話が妻・みちよさんのことに及ぶと、吉野は泣き崩れてしまい、休廷す

る場面もあったという。1979年3月の判決当日。石丸裁判長は主文を後回しし、先に理由を述べた。そして検察が求めた死刑ではなく無期懲役を言い渡した。石丸裁判長は吉野に語りかけた。

「法の名において生命を奪うようなことはしない。被告人は自らその生命を絶つことも、神の支えた生命であるから許さない。被告人は生き続けて、その全存在をかけて罪を償ってほしい」700ページにわたる判決文には、緻密な事実認定がなされていた。事件から7年が経っていた。検察は「刑が軽すぎる」と控訴したが、1983年2月、控訴審でも石丸判決の内容が支持され、吉野の無期懲役が確定した。

吉野は死刑を免れたが、判決確定後に大泉さんに宛てた手紙には、生きて償い続けることへの動揺が見られる。

「生きて償え、という判決を受けてみると、何かいっそのこと死刑判決の方が、気が楽であったのかも知れぬ(中略)やはり自分の義務として生涯にわたって事件・行動を振り返りつつ歩み、そこから学んだ教訓を自ら生かすとともに、広く明らかにしていかねばならない」(吉野の手紙より)

石丸裁判長からかけられた言葉の最後の部分に、吉野は胸がつかえていた。

「君の金子みちよさんへの愛は真実のものであったと思う。 そのことを見つめ続け、彼女と子どもの冥福を祈り続けるように」

自ら死に追いやった女性に対して、“真実の愛”などありえるのか。その言葉は絶えず吉野の中で反すうされることになる。

千葉刑務所で服役を始めた吉野は、まもなく筆を手にするようになる。なぜ自分は過ったのか。事実関係や当時の自分の心理をもう一度見つめ直そう。自分の考えを文章にまとめようとしたのだ。

だが、思ったように進まなかった。

このころ吉野が刑務所の外部の人間に送った手紙はほとんど見つかっていない。当時、面会は家族などに制限され、親友の大泉さんも会うことや手紙のやりとりはできなかった。そうした中にあって、吉野の執筆する文章の送り先はなかった。

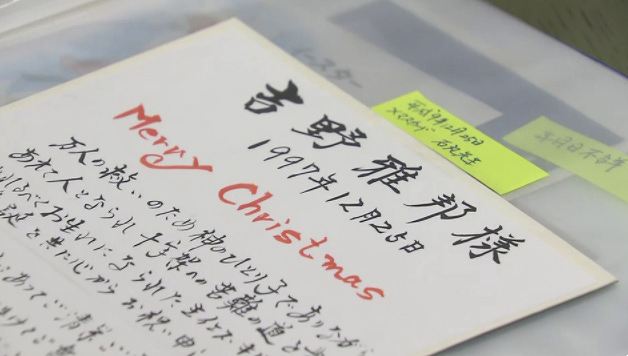

|

| 石丸さんから届いた聖書と時計 |

“必ずやこの社会に復帰できますことを信じて祈っております”

|

| クリスマスに石丸さんから届く手紙 |

「満45歳の誕生日おめでとうございます」

「貴兄の日々を祈っています 勇気を出してください」

「明日に備えて生き続けてください」

「君と社会で会えると信じ、祈っています」

さらに石丸さんは吉野に愛用していた腕時計を贈った。いつの日か社会復帰したあかつきには、これを身につけて新たな人生を歩んでほしいという願いからだった。

なぜ、一裁判官が元被告をそこまで気にかけたのか。石丸さんの過去の体験に理由があった。

1924年生まれの石丸さん、少年時代から「腐敗した世の中を直したい」と正義感にあふれていた。1936年に、陸軍の青年将校らが武力によって体制転覆を目指した「二・二六事件」が起きると、その青年将校たちに憧れを抱き、16歳で陸軍予科士官学校に入学した。当時の日記にこうつづったという。

“私が軍人になろうとした真の目的は、端的に忠道の完徹にある。しかして、忠道を完徹しようとするなら、大元帥陛下(天皇)の威光のため自己を滅却して大義に立ち、喜んで死地に邁進する軍人こそ、日本臣民の最上の名誉ではないだろうか”

1944年に陸軍士官学校を卒業すると、歩兵部隊の少尉に任ぜられ、ビルマ(ミャンマー)の戦地に送られた。現地ではジャングルで敗走。帰国後、本土決戦要員として待機したが、そのまま終戦を迎えた。

1200人以上いた士官学校の同期生の約3分の2が戦死した。そして、玉音放送の際には上官の大隊長が、石丸さんの目の前で割腹自殺。その大隊長が最後に言い残したのは「諸君らは生きて、この国を立て直して欲しい」という言葉だった。

石丸さんはしばらく「空虚」になったというが、大隊長の言葉に報いようと法律家を目指した。そして終戦から約30年後、かつての「皇国兵士」は、「革命戦士」と称する青年に出会う。

「私は吉野君に自己を見ています」

親友の吉野のことを調べていた大泉さんの元に、石丸さんから届いた手紙。そこには、かつて大義を信じて疑わなかった青年が、戦争体験を経てたどり着いた境地が記されていた。

「私の願いは『平凡な万人の平凡な生』です。そのためにどんな弱者一人たりとも死んではならない、命を奪ってはならないということです。天皇ウルトラ信奉者だった私の願いです。『革命』はいかなるイデオロギー、哲学でもってしても、弱者には無用である。このことを私は先の戦争から学びました」

その後、石丸さんと吉野との手紙の交流は、石丸さんが2007年に82歳で亡くなるまで10年以上にわたって続いた。

石丸さんの訃報を新聞で目にした吉野は、一晩中何も手がつかなくなった。そのときの気持ちを大泉さんへの手紙で吐露している。

|

| 吉野が書いた省察文 |

石丸さんから課せられた“全存在をかけた償い”ができているのだろうか。自問自答する吉野は、自らの罪に向き合うための文章を少しずつ書きためていく。

この頃には手紙が許可されていた親友の大泉さんの元に、その文章は送られた。限られた手紙の枚数の中にびっしりと書かれた文字。10年以上かけて、何度も何度も書き直した。

「後期になるにしたがって、罪の意識が重くなってきているというのは感じます。だから、裁判の最初の頃は森恒夫や永田洋子といった指導者のせいにしていたことに関しても、だんだん懺悔(ざんげ)の気持ちがわいてきたようです。実質的に殺したのは自分じゃないかという思いから、書くようになっていきました」

かつて千葉刑務所に服役していた男性から、吉野の受刑生活の様子を聞くことができた。

男性:「体の不自由な人の腕を抱えながら歩く姿は印象に残ります。すごくおとなしそうだけど真面目で、介護される方を一生懸命サポートされていたなと。車いすを押していたり、薬を塗ったり、おしめを替えたり…『ああ、そんなことまでするんだ』と、感心して見ていたことがあります」

石丸さんと吉野の交流が始まったのと同じ頃、この刑務所に「養護工場」が設置される。障害のある受刑者や高齢の受刑者がマーカーペンの組み立てなど、比較的簡単な刑務作業を行う場所だ。しかし、それでも彼らの多くは何らかのサポートが必要で、トイレや風呂に1人で行くことが難しい者もいる。吉野は彼らの介護役を志願し、養護工場の担当者を任された。

以来、20年以上にわたりその担当を続けてきた。その心境を大泉さんに宛てた手紙にこうつづっている。

「人の命を軽視し奪ったことの償い、というのはあり得ませんが、せめてもの代償行為として、人の命を支え生かすことによって、自分の責務の一端を果たし得れば」

事件から40年が過ぎた頃、吉野を取り巻く環境も大きく変化していった。

かつて、あさま山荘の前で息子に投降するよう呼びかけた両親は、息子の服役後もその帰る場所を守ろうと、実家で暮らしていた。父親は事件を機に会社をやめることを余儀なくされた。

その父親も10年前に亡くなった。母親は94歳で身体が動かなくなるまで、週の面会日には欠かさず息子の元に通い続け、刑務官の間で「水曜日の母」と呼ばれたという。2年前、99歳で息を引き取った。

いまは弁護士の古畑恒雄さん(89)が吉野の身元引受人となり、実家の管理なども引きうけている。

元検事の古畑さんは50年前、長野地方検察庁の公安事件担当で、軽井沢で逮捕された連合赤軍のメンバー4人を取り調べたこともある。そうした縁もあって、5年ほど前に吉野の世話を頼まれた。

検事や弁護士を長く務めてきた古畑さんは、吉野を支え続けた石丸元裁判長の姿に感銘を受けたという。吉野から預かった石丸さんのメッセージカードは、どれも「愛」という文字がつづられていた。更生の道を信じた石丸さんの意思を受け継ぎたいと、古畑さんは、罪に向き合おうとしている吉野を見守っている。

吉野の「償い」は届いているのだろうか。あの冬からの50年、その長い時間を被害者遺族は苦悩の中で過ごしてきた。妻・みちよさんの兄にメールで今の思いを寄せていただいた。

「実兄としての辛い気持ちよりも若くして命を絶たれた子を想いながら過酷な晩年を過ごし重い心の負担を負いながら世を去っていった両親いかばかりかと思っております。自分としてもこのような妹を事前に救い出せる手立てがなかったのかという若き日への後悔と自分への呵責にさいなまれてきました。吉野受刑者とみちよの関係もご承知とは思いますが守るべき人間を守らずあの残酷な死に追いやった人間として今でも最悪で許さざるの人間であるとの認識はかわりません」

去年10月、73歳となった吉野は刑務所内で突然倒れた。40度近い高熱にうなされ、生死の境をさまよい「自分はもうここまでかもしれない」と死を強く意識したという。医療刑務所に移送され、一命はとりとめたが、人生の終焉が近づいているのを感じた吉野は病床で1つの文章を書きあげた。

タイトルは「<随想>故石丸俊彦先生への報恩について」。その長さは400字詰めの原稿用紙86枚に及んだ。50年目の手記は古畑さんに託された。

なぜ自分は間違ってしまったのか、そこには吉野のいまの答えがつづられていた。

「とくに痛感したのは、私たちが“革命を目指した”ことの愚かさです。人々に幸せをもたらす、いわば打出の小槌(こづち)のようなものと捉えていました」

弱者の命を奪うような戦争や革命の大義は不要だ。かつてそう説いた石丸さんの信念が、吉野の手記にも反映されていた。

「社会を変え得るのは、決して人々の“怒り”の行動や“勇気ある少数者の突出した行動”などではなく、声を発し得ない民の心の底からの願いであり、祈りなのではないか(中略)人を変え得るのは、力ではなく、本人への愛情を込めた説諭による他ない、と思えるのです。そうです。石丸先生が、自ら身をもって実践されたように」

石丸さんが吉野を諭すときにいつも書いていた、「愛」についても言及している。

「自分が“愛すること”について、否定的な捉え方をしていたことに気付きます。愛情そのものを、利己的な感情の如くみなして、家族や友人関係もすべて、昇華−淘汰さるべき個人的関係であるかのような考え方にとらわれていたのです。

人を愛するためにまず必要なのは、自分の存在を肯定的に捉え、自分の足でしっかりと立ち歩む姿勢を保つことではないか、と思えます。かつての私のように、自分を疎かにし、他人や組織に従属し、自分を失うような状態では、人を対等な人格として尊重できず、相手の立場や心情を思いやることはできない」

そして、石丸さんが法廷で語りかけたあの言葉。

「君の金子みちよへの愛は真実だったと思う」

自らの妻と子を死に至らしめた吉野は、自分の向き合い方に「愛」があったとは思えなかった。“真実の愛”という言葉の重さに耐えられなかった。吉野は手記でその真意を捉え返す。

「私は今、あるいは石丸先生も、それを十分承知された上で、尚、“真実なものであった”と言われたのではないか、と思い直しています。

残生の“全存在をかけて償うこと、彼女らの冥福を祈り続けること”それによって彼女への愛が真実であったことを証明しなさい。そう説示されたのではないか」

「愛が真実であった」という言葉は、過去の行動に向けられたものではなく、未来の更生と贖罪(しょくざい)のためにこそ、石丸さんは語りかけたのではないか。

吉野の、50年目の“気づき”だった。

そして今日も刑務所の中で、終わり得ぬ省察を続けている。

取材を始めたとき、あさま山荘事件も連合赤軍事件も、“平成生まれ”の私にとっては全く遠い存在でした。もともと受刑者や非行少年など、罪を犯した人たちの立ち直り支援の現場を取材してきた私は、「連合赤軍事件」に特段興味を持っていたわけではありません。

ただ、いつも感じていたことは、罪を犯してしまった人たちの背景に、何かしらの“生きづらさ”があるのではないか、という思いでした。

連合赤軍による事件は、ある時代の中で起きた特殊な出来事かもしれません。ただ、人に焦点を当てて見ていくとき、そこにはどこか自分にも通じる感覚があるようにも思えました。

今回、吉野受刑者とは手紙のやりとりを重ねました。その手紙の中で印象に残った一節は、リンチ殺人の起きていた山の中から逃げ出したメンバー(有期刑で服役後に社会復帰)と、そうしなかった吉野受刑者との違いは何だったのか尋ねたときの答えでした。

「一番の違いは、私の場合、離脱後の生きる場所が見出せなかった点だったと思い得ます。この社会は、障害者、底辺労働者やアジア民衆の犠牲の上に成り立っている、その社会に順応していき、市民的生活を送ることは、犯罪的で許されない。その思いから、いわば組織に身を託し、しがみついていた状態だった、といえます。結局、私にとっての生きる場所は、あの山の中か、監獄(社会的死を意味する場)しかない状況ではなかったか、と思えてなりません」

私には吉野受刑者の「生きる場所」は他にあったのではないかと思えてなりません。それは彼の両親や親友、そして妻・みちよさんが、提示していたものだと思います。かつての吉野受刑者の行動は、一見すると“強い意志をもつ個”を求めているようで、実は目の前にいる大きな存在に従属、安住し、自分で考えることを放棄していて、“個の解体“につながるもののように感じました。

吉野受刑者の半生を見てきたとき、償いようのない大罪に、あえて「生き続けて償え」と諭した石丸元裁判長の言葉は、今の時代を生きる私たちにも自主・自律の心を保ち続けることの大切さを語りかけているように思います。

(ネットワーク報道部記者 杉本宙矢)

吉野雅邦は無期懲役刑で服役している千葉刑務所で「あさまさん」と、呼ばれている。半世紀前の1972年2月19日から28日まで、軽井沢の河合楽器の保養所、あさま山荘に立て籠もった連合赤軍メンバー5人のうちの一人だからだ。

連合赤軍は、前年の12月21日、群馬県の榛名(はるな)湖近くの山小屋で結成された。武装闘争による革命を目指す、赤軍派と革命左派という2つの小グループが統合し、総勢で約30名。銃や爆弾を持っていた。

警察の捜査が及ぶにつれて、迦葉(かしょう)山、妙義山とベースを移動したが、その間に「総括」の名の下に12名の同志を死に追いやっている。山に来ても化粧して指輪をしている。都市に活動に出たときに銭湯に入った。そんなことが総括のきっかけとなり、殴られたり、絞殺されたり、冬の山中で縛られて放置されて凍死したり、アイスピックで刺されたりして死に至った。

吉野雅邦は連合赤軍の7名の中央委員の一人であり、そのすべての死に責任を負っている。死者の一人である金子みちよは、吉野の妻であり、娘を身籠もっていた。なのにその総括をなすすべなく傍観するしかなかった。なおもその死体を埋める手伝いまでしている。

上で写真を紹介した、世間のどこにでもいる夫婦が、どうしてここまでの「狂気」の世界にハマったのか。

吉野は獄中で、327ページに及ぶ手記『省察ーー「連合赤軍」私史』を書いている。吉野とは千代田区立麹町小学校、中学校の同級生で、事件後『あさま山荘銃撃戦の深層』(講談社文庫)を著した、作家の大泉康雄氏が、その手記を託されていた。

《彼女は、私が組織に入る約二年前に出逢い、当初は私の全存在を賭けて愛し続けようと、心に誓った女性でした》 と始まる手記は、連合赤軍結成に至る前史で、金子との恋愛が細やかに描かれている。

◇ ◇ ◇

1967年、入学した横浜国立大学で、吉野は混声合唱団に入った。そこにいた金子に、吉野は理想として思い描いていた女性像を見た。 《(一年生だけで行ったキャンプで)単身湖畔を散策し、砂浜に「みちよ」と木の枝で描いた上に寝そべったものの、やがて頭上の少し離れた所に足音を聞きました。慌てて起き上がると、彼女が一人通り過ぎていったところでした》

8月、合唱団全体合宿で行ったユースホステルのロビーで、吉野は金子に告白した。《「これから個人的に付き合ってほしい」との申し出に対する彼女の返答は、「少し考えさせて」というものでした》

金子はすぐにも応じたい思いだったが、恋愛経験の豊富な友人に、告白されたときすぐに応じると軽く思われる、とアドバイスされていた。

合宿の3日後、自宅にいた吉野に、金子から電話があった。《特に用事はないの、なんとなく電話をしたくなっちゃって》。そして、甘えた声で《いつボーリングを教えてくれるの?》と金子は聞いた。清里からの帰途の車中で、吉野は金子にボーリングを教える約束をしていたのだ。

デートの当日、金子はボーイッシュに髪を短くし、ノースリーブのレモンイエローのワンピースを着て現われた。

その後もデートを重ねる一方で、吉野はベトナム戦争について、思い悩んでいた。10月8日に、時の首相・佐藤栄作が、ベトナムを訪問することを知り、吉野は阻止行動へ参加する。

羽田空港に迫った吉野たちは頭にヘルメットを被り、角材を手にしていた。装甲車で塞がれた弁天橋を越えていこうと試みたが、機動隊の逆襲を受けて、最前列にいた吉野は頭を割られてしまう。女性に抱えられてデモ隊に戻ると、そこにいた金子に連れられて病院へと向かった。

《医師から「パンツも脱がないと」と言われた途端、そばの看護師にずり降ろされてしまいました。すぐ脇に立つみちよが気になり、心の中で “向こうを向いていてよ” と願いましたが、彼女はしかと私のその部分に視線を注いでおり “ああ、見られちゃったよ” と身が縮む思いでした》

11月下旬、大学裏の丘陵で、2人は初めてキスをした

。1968年1月、吉野は佐世保での原子力空母エンタープライズ寄港阻止闘争への参加を決め、金子には告げずに現地へ。だが、宿泊地である九州大学に金子が現われた。 金子は吉野の姿が見えないことに胸騒ぎを覚え、周囲に聞いて回り、居場所を突き止めて追ってきたのだ。

その後、吉野は闘争に参加しつつ、金子への愛を深めていった。6月、西伊豆・妻良(めら)への旅で2人は結ばれた。

1969年、全国に広がっていた全共闘運動によって、横浜国大も学生がキャンパスをバリケード封鎖し、ストライキを強行した。大学当局との団体交渉で逞しく見えた、先輩の柴野春彦の誘いで、吉野は革命左派に加盟する。

《工場労働者となって革命運動に挺身すると決意しつつ、他方ではみちよとの結婚生活も思い描き一層の関係の深化を念じていたわけで、この時点では、それが矛盾するものと気付かなかった》

吉野は大学を辞めて東京・大田区の精螺(せいら)会社の工員となった。同時に実家を出て、アパートで金子との同棲生活に入る。8月初旬だった。

吉野は革命左派の東京南部地区に所属した。その責任者が坂口弘だった。坂口からの指示で、9月4日の愛知揆一外相の訪ソ訪米阻止のゲリラ闘争に、吉野は参加を決意する。幸せな同棲生活は、1カ月で終わった。

《「私と闘争とどっちが大事なの?」 そう詰め寄る彼女にこう答えたのです。

「どっちが大事という問題ではないと思う。それでも、もしどちらかを選ばなければならない状態になったら、僕は闘争のほうを選ぶと思う」》

前夜に海を泳いで渡り、羽田空港に侵入。外相が乗った特別機の離陸直前に吉野、坂口ら5人は、滑走路に躍り出て「反米愛国」の旗を掲げた。吉野は火炎ビンを《燃え盛る布が、手の甲を蔽(おお)い皮膚を焼け焦がす痛みを感じながら》投じ、全員が逮捕された。

金子は差し入れや弁護士の手配を、吉野を支えたい一心でおこなった。ほかの逮捕者のぶんまで、金子が背負い込むことになり、いつしか革命左派の活動家になっていく。

12月24日に、吉野らは保釈された。吉野は再会できた喜びから金子のアパートに入り浸り、革命左派の拡大党大会を欠席した。

その後、金子は救援用の資金20万円を電車の中で掏(す)られてしまう。これらの結果、吉野と金子は権利停止処分を受ける。処分を下した、革命左派のトップになっていた永田洋に金子は憤慨した。

《私が東池袋にアパートを借りたのも、本当はあなたの側に居て、毎日でも面会に行きたいと思ったからなのお。それでも、他の人に悪いと思って、週一回で我慢してた。寒くて、何も無いアパートで、食べるのも寝るのも切り詰めて、みんなのため、組織のために活動したのよ。それは二十万円どころじゃないはずよ。そんなに二十万円にこだわるのなら、バーにでもキャバレーにでも行って働き稼いで、二十万円突き返してやめてやる》

涙をこぼしながら、金子は吉野にこう迫った。《ねえ、組織をやめて、二人で喫茶店をやらない。そうしよう、ね》

2人が所属していた合唱団が、文化祭で綿アメ店を開いたとき、吉野は《綿を通常の五割増しにしたり、カップル客には二本で五十円に割引するなどサービスに努めた》《お客さんに喜んでもらえることが、これほど楽しくうれしいこととは思わず、嬉々として立ち働きました》

そんな姿を、金子は覚えていた。だが吉野は、《……やめるわけにもいかないよ》と返答し、沈黙したのだった。1970年12月18日、獄中の革命左派議長、川島豪(つよし)を奪還するための銃を奪おうと、東京・板橋区の上赤塚交番を、革命左派の柴野ら3人が襲った。警官は発砲し、柴野が死亡、2人が重傷を負った。

この日は羽田闘争の公判日だった。坂口は、出廷せず地下潜行しようと提案した。逃走生活に入れば、金子と別離することになる。吉野は躊躇したが、押し切られた。

坂口と吉野は、変装のためにパーマをかけることにした。《「クマ」という仇名のむつけき男(坂口のこと)が急に天然パーマふうになって(中略)思わず笑ってしまいました。坂口も少し照れながら、「何だよ」と口をとがらせて抗議しておりました》

栃木県真岡市の塚田銃砲店を、吉野ら6人が襲ったのは、1971年2月17日午前1時過ぎ。電報だと偽って出刃包丁で脅して押し入り、散弾銃10丁、空気銃1丁を奪った。6人のうち2人が逮捕され、自供。首謀者の永田、坂口と実行犯の吉野らは指名手配された。警察の捜査が広がるにつれて、群馬、新潟、札幌にまで逃げつづけた。

5月末、彼らは奥多摩の小袖の廃屋をベースとした。6月、金子が小袖にやってきた。吉野とは半年ぶりの再会だ。

《それまで見たことのないアイ・シャドーを塗っていたようですが魅力的で、また少し淋しげな雰囲気も感じられて、思わず抱きしめたい衝動に駆られました》

金子とともに、早岐(はいき)やす子が山に入った。早岐は吉野のことを「この人?」と金子に聞いた。金子が頷くと、早岐は「わぁ」と声を上げ、吉野に「よーく聞かされてきました」と、悪戯っぽく笑った。

《女性にそんな見つめられ方をされたことが全くない私は、大変気恥ずかしく思いましたが、二人の様子から、みちよが日頃から私のことを早岐さんに自慢げに話していて、早岐さんが実物の私を目の当たりにし、その通りだったと感じているのがわかり、悪い気はしませんでした》

6月6日、バンガロー近くの鍾乳洞での銃の試射の最中に、向山茂徳が逃亡した。山梨県の塩山(えんざん)に移動し、さらに適地を探すための調査が始まった。その最中の7月10日ごろ、吉野と金子は廃屋となった小屋で2人きりになり、裸になって抱き合った。その最中に吉野は、ロウソクの灯りに群がる無数の蛾の激しい動きに目を奪われる。

《蛾に見惚れている間も、私は彼女に対する営みは続けていました。気付くと、彼女は蛾よりも激しい動きの中にあって、やがて両脚で宙を蹴り始めました。意識を戻された私はその振動によって急速に頂へと押し遣(や)られそうになり、いつものように切迫している意思表示をして、身を引き離そうとしました。

その刹那です。彼女の両脚が私の身体を太腿で巻き付け、かつてない程の力で絡め取られ引きつけられました。私の全身を自分の内に取り込みつくそうとするかのような強い締め付けの中で、頭が白くなり私は爆(は)ぜました》

このときに金子が受胎したことが、後になってわかる。翌朝、「体を洗おうか」と吉野が声をかけ、2人は裸で川に入った。7、8人の登山者が彼らを見つけて騒いだが、2人は水浴びを続けた。

7月13日には早岐が逃亡し、その後ベースは神奈川県の丹沢に移動した。急拵(きゅうごしら)えのビニール小屋。6人がシュラフにくるまり、吉野と金子は隣り合っていた。

《横になってしばらくして、みちよが顔を寄せてきたので、私はそれに応じて接吻を交わしました。彼女はすぐに私の胸元へと唇を滑らせます。そこが私のウィークポイントと知ってのことです》

ちょうどそのとき、吉野は戸口から寺岡恒一に呼び出された。慌てて身づくろいをした吉野に、寺岡は早岐と向山を殺害する、と告げた。

《「殺(や)る?……殺す?……なぜ……」と、懸命にそれを咀嚼(そしゃく)しようと試みます》

吉野は結局、実行メンバーに加わった。8月3日に早岐が、10日に向山が殺害され、2人は千葉県の印旛(いんば)沼付近の山林に埋められた。

12月、連合赤軍が結成されてからは、総括リンチによる死が続いた。お腹に子どもがいることに甘えて、自らを総括しようとしていない、という理由で金子は殴られた末に縛られた。

吉野はうわごとを言う金子を、「うるさい、黙ってろ」と一喝した。金子は「私は山に来るべき人間ではなかった」という言葉を残して、1972年2月4日、死に至った。享年24。早岐から数えて13人めの死者だった。

死の3日後、金子の衣服が焼却された。吉野との初めてのデートのときに着ていた、レモンイエローのワンピースもその中にあった。

《目の前で焔の中に投げ込まれるのを、ただじっと見つめているしかありませんでした。その時に初めて、彼女がそれを山の中にまで持ち運んできていたことを知ったのでした》

金子の遺体を埋めるとき、吉野は脚を持った。吉野は手を離すことができず、遺体を頭から落としてしまった。そのとき、お腹の中で8カ月まで育っていた、娘の悲鳴が聞こえた気がしたという。

=(週刊FLASH 2022年3月8日号などから=