�O�ѕ�㯎����\�\����8�l�A�䂪���ő�̃N�}��Q�͂ǂ����ċN��������

�\��ɂ��āA�܂������̐l���ǂ߂Ȃ��Ǝv���̂Ő������邪�u�O�ѕʁv�́u���ׂv�ƓǂށB��q���邪�A�C�k�ꂩ�痈�Ă���B�u㯁v�͖k�C�������ɂ���u�q�O�}�v�ƓǂށB�u���j���ł���I�v�u�m�h���ĎE���āI�v�D�w�����тȂ���H�ׂ�ꂽ�ߎS���Őg�̖т��悾�S���̕���ɂȂ������n�̒n���ł���B

���̍���2026�N�ɏ����Ă���B�O�N�ɂ͓��{���ŃN�}��Q�����������B�o�v����4��7000���A�l�g��Q������13�l���܂�230�l�ȏ�ɋy�B�����̓N�}���H�ׂ�ǂ�̕s��œ~�ɂȂ��Ă��~�����Ȃ��N�}�����Ȃ��ɃG�T������ɏo�Ă������Ƃɂ���B�u�O�ѕʁv�����̎��������������B�{��ɓ���O�ɓ������k�C���ȂǂŁu�O�G��v�̂悤�ɃN�}��Q���������Ă�����������������B

���{�̃N�}��Q�͐���������2025�N�̓��{�ɂ�����N�}��Q�́A4������11���̏o�v�������S����4��7038���ɒB���A�ߋ��ő����L�^�����B�l�g��Q��13�l�̎��S���܂�230�l�ȏ�A���v�J�n�ȗ��ʼnߋ��ň����X�V����r��Ȕ�Q���������Ă���B

���k�i�H�c�A���A�{��j�A�k�C���Ȃǂœ��ɑ������A���Ȃǂł������X���ŁA�l�g��Q�̔����I�����ƌ����Ă悢���B�~������͂���12���ɓ����Ă��N�}�ɂ�鎀�҂��o��ȂǁA�~�����Ȃ��N�}�̐��Ԉٕς��N���Ă���B�X���ւ̒蒅��A�F���㩂ɂ��������N�}�ɏP����ȂǁA�]�����݂����l�Ƃ̋��E���������B

��Ȍ����͉a�s���Ɛ�����̊g�傾�B�H�̃u�i�̎��Ȃǂ��u�勥��v�ł��������Ƃɉ����A�C��ϓ���ߑa���ɂ��k������n�̑����������Ƃ����B

���{�́u�ً}�e�v���x�̊��p��A�u�N�}��Q��p�b�P�[�W�v�����܂Ƃ߁A����}���ł��邪�A�N�}��Q�͍��Ɏn�܂������Ƃł͂Ȃ��A���{�ɂ͂���܂ł��N�}�Ɠ����Ă������j������B�����ȍ~�͊J�i�k�C���ŁA�q�O�}���l���P���������������A�吨�̐l���E����A�H�ׂ��Ă��܂�����������B

|

| ���{�̎�ȃN�}�̔�Q |

�@�ߋ��ň��� �F�Q�i�䂤�����j�Ƃ����O�ѕʎ����ł́A�̒��Q�E�V���[�g���A�̏d�R�S�O�L���Ƃ�������ȃq�O�}���l��H�����߂ɉ��x���l�Ƃ��P�����B�ŏ��̋]���҂̒ʖ�̐Ȃ��P�����̂́A��̂��a�Ƃ݂Ď��߂����߂Ƃ݂��A���̌���W���̒���������A�w���q�����Ă����l�Ƃ��P���ĔD�w�Ƒَ��A�c���Ȃǂ�H�����B

�@���Ȃ��̎q����낤�Ɓu����j���ł���I�v�Ƌ��D�w�̕����������Ƃ��� ���@�����̌��i�͍������������S�L�^����Ă���B

�@�l��H���̂̓q�O�}�����ŁA�{�B�̃c�L�m���O�}�͐l�͐H�ׂȂ��Ƃ����̂́A���ł͑����Ƃ���Ă���B�����Q�W�N�i2016�N�j�ɏH�c�����p�s�� �\�a���R�i�Ƃ���܁j�ŁA�^�P�m�R�̂�ɗ��Ă����l�X���c�L�m���O�}�ɏP��ꂽ�����ł́A�쏜���ꂽ�c�L�m���O�}�݂̈���l�̂̈ꕔ���������Ă���B

�@�����A�݂̒����猩�������ʂ͈�̂̌�������菭�Ȃ��A�쏜���ꂽ�N�}�̓����͔�Q�҂̖ڌ��k�b�ƕK��������v���Ă��Ȃ��B�ŏ��ɐl���P�����N�}�����Ԃɓ����^���A�l���̖���m�����N�}���P���ɉ�������Ƃ�������������B

|

| �J���C�G�N�E�`�J�E�V�R�����̔��m��J�[���ɂ���w���R�l�̈ԗ��B ���S�����R�l�̈�̂͑������Ђǂ��A������䶔��i���сj�ɕt���ꂽ |

�@���̃q�O�}�͐H�����������w�������̃U�b�N��������A�w�������Ɏ��Ԃ��ꂽ���߁A�ĂђD����낤�ƏP�������ƌ����Ă���B�o�R�҂������̂Ă��H����H�ׁA�l�Ԃ̐H���̖����o���Ă����\��������B

�@�H���ɑ��Ď����S�������N�}���A�l���ɉa�����邱�Ƃ�m��A�R�ɕԂ��Ă��Ăѐl���Ɍ����悤�ɂȂ�B��N�A�N�}�̕ߊl�͂P�����ȏ�ɒB�������A�s���ɂ͑S������u���킢�����v�Ƃ������̐�����ꂽ���A����ł̓N�}�Ɛl�Ƃ̋����͌����߂Ȃ��B���|�Ɣw�����킹�ɕ�炷�n���Z���̈��S��D�悷��A�F�Q��\�h���邽�߂̕ߊl�͂�ނȂ��B

2025�N�̃N�}�o�v�������O�N�̂S�{�ȏ�A�ߋ��ő��̂Q�X�O�T���ɒB�����X���ł́A�]�ˎ���ɂ��F�Q�ɔY�܂���Ă���B���k���j�����ق̌����ɂ��ƁA���݂̐X���̐�������̒n�Ƃ��Ă����Ìy�˂ł́A���\�W�N�i1695�N�j���狝�ۂT�N�i1720�N�j�ɂ����ČF�Q���������A�Q�Q�l�����S�A�S�W�l�����������Ƃ����L�^���w�O�O�˒����L�i�����L�j�x�Ɏc���Ă���B

�@�����͌F�̔�Q���u �F�r�i���܂���j �v�ƌĂ��A�F�r�̎����͂T�㏫�R����j�g�i1646�`1709�j�����ޗ��݂̗߂��o���Ă��������Əd�Ȃ�B���\�S�N�i1691�N�j�ɂ̓N�}���E���ē���H�ׂ��Ìy�̕S�����������ɂȂ����B���\�P�O�N�i1697�N�j5���ɂ͎R��d������Ă����_�����N�}�ɏP���A���y�Q�l�ƏZ���S�O�l�����ăN�}��ǂ��������Ƃ����L�^������B

�@�����A�ǂ����������ł͌F�r�͎~�߂��Ȃ��B�Ìy�˂͐��ޗ��݂̗߂ł��t�ɂ��N�}�̕ߊl��ˎE�͔F�߂��Ă������Ƃ𗘗p���āA�N�}�̋쏜��i�߂悤�Ƃ����B�t�̏����i�d�Łj��Ə����ėt�𑝂₵�A���y�ɓS�C���������Đl���ɔz�u�����B�S�C�Ō����E�����N�}�͔˂̖�l����������Ė��߂���ł��ׂĖ��{�ɕ��A�F�r���~�܂�ΓS�C�ł��͂�߂邱�Ƃ��m�Ă���B

�@�W�����Ƃɏ����ɓS�C�Ǘ����s�킹�A�F�̒_����[������̂ƈ��������ɁA�e���͔˂����S�����B����Ə��̍D�����ɂЂ���đ����̔_�����_�ƌ����̂܂ܗt�ƂȂ������A��肪����ȗt�͉�����āA���r�������_���ɓ���ւ����B�N�}���̗��҂ɂ͕ĕU��J���ɗ^���Ă���B

�@���\�N�ԂɌF�r���N�����̂́A�Ìy�˂����̒��O�ɔ_�n�̊J����i�߁A�l�ƃN�}�̐������̋��E�������܂��ɂȂ������Ƃ�����Ƃ݂��Ă���B�_���t�̘r�͂Ȃ��Ȃ��オ��Ȃ������悤�����B���̗t�i�}�^�M�j�ȊO�ɒ�Z����_�������������ƂŐV���ȊɏՒn�т��`������A�F�r�͎��܂����B�Q�O�N�ȏ�ɂ킽���ăN�}���n���ɑ��������ʁA�u���ݕ����v���m�����A�l�ƃN�}�̊W��G���狤���ɕς��邱�Ƃɐ��������Ƃ݂邱�Ƃ��ł���B

�@�x�@���ɂ��쏜�A�n���^�[�̈琬�����A�ً}�e�̗e�F�A����ɕ��n�Ɨ��R�̊Ԃ̊ɏՒn�т̐����Ƃ��������̃N�}��́A��R�O�O�N�O�̒Ìy�˂̃N�}��ɑ��ʂ���_�������B�Q�l�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B

�O�ѕ�㯎��� |

| �O�ѕʂ͓ϑO����X�ɉ��n�̕�翂ȏꏊ |

�@�k�C���ϑO���i���E�ϑO���j�͓��k�̓��{�C���ݕ��Ɉʒu���A�吳���㒆���܂ŁA�j�V�����ʼnh�����Ƃ���ł���B�O���Ŏʐ^�ƂƂ��ɏ��������A�M�҂���w�̓������̎��Ƃ����邱�̒���K�ꂽ�̂͏��a35�N�ł��邪�A�����̒������S�H�y���������Ă��āi���̌�p���j�����ς̐^�Ɂu�ϑO�w�v���|�c���ƌ����Ă��āA��������k���ŏ������{�C���ɕ����A�}�ȊR������������ēϑO���̒����݂Ɏ���Ƃ����Ƃ��낾�����B���Ȃ��͐l�Ƃ����邪�����͂قڌ���Ƃ����Ƃ��낾�����B

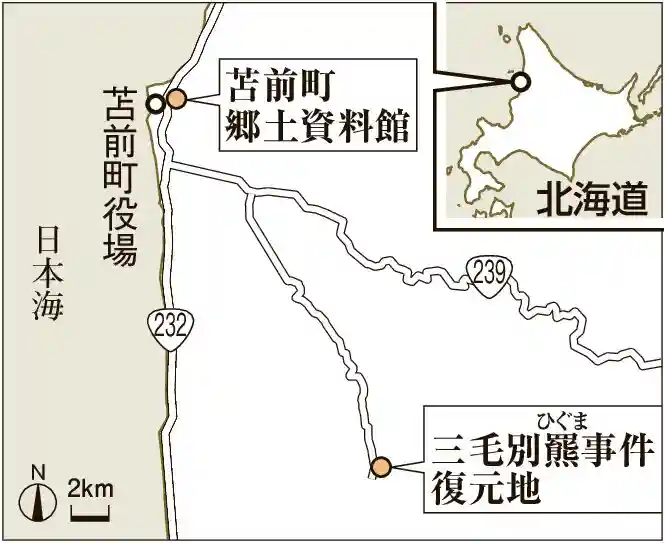

�@�@���������������O�ѕʂ̘Z����i���E�ϑO���O�k�j�́A�ϑO���̒��ł��s�X�n���炳��ɉ����O�ꂽ�R�[���ꏊ�A�C�ݐ����璼��������10�L���قǗ��ꂽ�R���̈�p�ł���B�������Ƀ��y�V���y�i�C�삪�ї����A���{�C�ւƒ������ނ܂ł������̎x�����W�߂Ă����B����Ȍ��삾���������̎O�ѕʂ́A�쐶�����A���ƂɃq�O�}�ɂƂ��Ă͐�D�̐������ł������B�����ɓ��A�����l��������Q�ɑ������B

�������N����1915�i�吳4�j�N�Ƃ����N�́A�O�N�ɔ������đ�ꎟ���E���Q��ɓ��ݐ������G�d�M���t�̎��������B�N�����吳�ɂȂ���3�N�ځA11���ɂ͑吳�V�c�̑��ʂ̗炪���s�ōs���A�j�ꃀ�[�h�������Ă����B�k�C���ł��D�y�Œs�s���钆�A�F�̏o�v�Ɛl�Ԃ̔�Q���p�����Ă����B�u���N����E�����F��ގ����@�N�������p�y�l�̎蕿�v

�@�n�����E���M�V���i�k�C���V���̑O�g��1�j�̓��N11��24���t�ɂ͂���ȋL�����o�Ă���B�u���y�l�v�Ƃ̓A�C�k�̂��Ƃ����A�l�v�S�l�v���i���Ύ�s�j��13�̏��N���Z�Ɣn�Őd���^�����A�ˑR���ꂽ���F�����N�ɔ�т������Ă��ݎE���������A��̂�S���ŎR���ɓ������B�x�@���Ƒ����A�N����A�A�C�k���60�l���{���B�|�M�Łu�H�c���v�̏��N�̈�̂������B

|

| ��̎������C���X�g�t���ŕ铖���u���M�V���v |

�@����ɐ�̒��ŐQ�Ă���F�������A6�l�̃A�C�k���_���B2�������ɖ������A�����オ�����F��1�l�����{����˂��h�����̂̌F�͓����A����ɖ�4�L���ǐՂ��Ă悤�₭�ߊl�������A�̒�1��i��3���[�g���j�]�ŋH�L�̋��F�������B

�@�ʂ̒n�����E�k�C�^�C���X�̓��N12��7���t�ɂ��u������F�@�����Ɏˎ~���v�Ƃ����L����������B���ʑ��œ��N�t�ȗ��A���F�̏o�v���r�������A5?6���ȍ~�ˎE��3���ɋy��ł���B12��1���Ȃǂ́A���ƂŌ{��H���A�Ɛl������̕ʂ̖��Ƃɔ˂������j���ĐN�����A�ؓ��Ȃǂ̐H����H���r�炵�������A�[���ŐQ���B

�@�����A����Ɛl�����������N�}�͎R�֓������B10���l�ł����Ղ𗊂�ɒǐՂ�4�L����̎R���߂��Ŕ����悤�₭�ˎE�������u�g�̏䔪�ځi��2.4���[�g���j�ő̏d80�сi��300�L���j�]�̋��F�������v�Ƃ���B

�{���̓N�}�͓~���ɓ����Ă���͂��̂��̋G�߂ɖk�C���e�n�����Q�����Ă���Ƃ�����݂�ƁA���̔N�͂ǂ肪�s�삾�����Ǝv����B�H�ɖ̎��Ȃǂ̐H�����s��ŏ\���Ȏ��b��~�����Ȃ�������A���邢�͎q�O�}����O�}���������ȂǂŁA�~�����ɐ��炸��11�����{?4���̓~�����Ɋ�������N�}��{�B�̃}�^�M��t�́u���������v�ƌĂԁB�k�C���̃q�O�}�́u�V���g�D�[���v�ƌĂ��B

���u�V���g�D�[���v�@�A�C�k��̂悤�ł����邪�A�A�C�k�͐l�Ԃ��P�����\�Ȍ��������̃N�}���u�E�F���J���C�v�i�u�����_�v�̈Ӂj�ƌĂ�ł��āu�V���g�D�[���v�̌ꌹ�͂͂����肵�Ȃ��B����ȂȂ��A�u�O�ѕ�㯎����v�����������B

������12��13���t�k�C�^�C���X�Љ�ʂł����Z���L���B

�q�@��F�l����Ӂ@�r

�@�ϑO���i���ϑO���j�T���P�x�c�i�O�ѕʁj�ɑ�F����A����10���A2���H���E����A�܂�11�����5���E����A5���������A�勰�Q���i�ϑO�d��j

|

| ��������S����ɁA����ƎO�ѕʂ̎S������u���M�V���v |

����13���t�̏��M�V�����u�ҌF��������E���ܖ��ɏd���͂��i12���ϑO���d�j�v�Ƃ��ē����e��B�����Ɂu�S���ډ��呛���Ȃ�v�ƋL�����B���ۂ̔�����12��9�����������ƂȂǁA���̎����̕ɂ͌�肪�����B����Ɍ��ꂪ�ƒn�̂��߁A�����I�ɒx�����A�����̎���ł͂�ނȂ��B

�k�C�����Ɏ�������̓d�������̂�12��12���B14���t�Ŗk�C�^�C���X�́u�F�Q����@�ϑO�̑�S���v�̌��o���ł��ڂ������B

�q�@9���ߌ�7������A�V�����ϑO�S�ϑO�䗿�n�T���P�x�c�̔_�Ƃɋ��F���������A���c���Y�i9�j�����ݎE���������A���̕�}�����s���s���ɁB���Ԃ�ҏb�����킦�������̂��낤�Ƃ����d�����ɒB�����B ��������12���A�܂������F�����Ƃ��P���A5�l���E����5�l���������Ƃ��������̘A�����������B�����ۈ��ۂ���͒����ɉH�y�x�@�����Ɍ����A�n���N��̎傾�����҂Ƌ��y�l�ɕߊl�쏜�����Ė��S�����肳����悤�œd�B�������͏����Ƒ�����サ�ČF�ގ��ɑ劈�������Ă���r

������������5����ɂ悤�₭��Q�҂̐������o�Ă��邠���蓖���̒ʐM����킩��B

�@16���t�k�C�^�C���X�ɂ́u��F�Ǝ����\�@�F�͖����ɕߊl���ꂸ�l�S���i�����ԁj�霏�X�i���傤���傤=���ꂨ�̂̂��j�̗L�l�B���܂��ɏڂ������͂Ȃ����Ƃ��狐�F�̕ߊl�͂ł��Ă��Ȃ��悤���v�ƋL�����B���M�V�����u�N�坧���ČF��v�̌��o���ŁA2�x�ɂ킽���Q�őS���̐N�������勓���ČF�ގ������悤�Ƒ���g�݁A��Ɏ�ɗe�Ⓑ���������ďo���������Ƃ�`���Ă���B

�@������12��19���t�ŏ��M�V���͎Љ�ʃg�b�v�Łu�R�ə�i�فj����ɚ��i�����ԁj���@�V�c��������E�����ҌF��v��9���̎S�����F�̊G����œ`�������A�������������͂��ߌ���s���m�ȓ_�������B�n�����ł�����������A�������͐����Ēm��ׂ��B���V�@�g�n���̎����V��12��19���t�Łu���M18�����d�v�Łu�ܐl��F�Ɋ��i���݁j�E����@�V�d���i�V�����j�̎S���v��Z�������x�������B

�S���̌����͔�������5�����12��14���ɖK�ꂽ�B6���x���20���t�k�C�^�C���X�́u���F���ɟo�i�����j��@�҈�����̓ϑO��F�ܕS�]���ŏe�E�v�A���M�V���́u�ҌF�Q�i�悤��j���ގ������@�O�ѕʊE�G�̏Z���n�߂Ĉ��g���v�̌��o���ŁA�������14���ɌF���ˎE�E�쏜�������Ƃ���B

�@2���Ƃ��u�F�͋��тŔw��͏\�ځi��3���[�g���j�ȏ�v�ƋL�q�B�������������������������t�Łu���F�Ɂi���j�l���E���@�ܕS���őގ����v�ƈ�A�̂��������u�D�y���d�v�œ`�����B�����V���21���t�Łu�l��F�ގ�����@�Z�l���E�̑�F�@��͏e�E�����v�Ɓu���M20���ߌ���d�v�ŕB���x�h��̚����V�����������t�Łu���т̋��F�ܐl�����E���@����D���ˎ~�ށv���u�D�y�d��v�ōڂ����B

|

|

| �ː�K�v | �g���� |

�Q�l���n��̊�ɂ��������́A��������P�O�O�N��Ɍ�����ӂ��NJ�����ÒO�ʉc�я��̗і����������ؑ��������Ǝ��ɒ������A�����̐����҂�ɃC���^�r���[���d�˂Ă܂Ƃ߂��L�^�������B1965�N���s�̍��q�u�b�Q�j�ő�̎S���@�ϑO㯎����v���͂��߁A�����薼�ȂǂŎG����P�s�{�Ŏ��グ�Ă���A���݂́w �ԚL�̒J�@�k�C���O�ѕʁE�j��ň��̃q�O�}�P������ �x�i���t���Ɂj�œǂ߂�̂ŁA������ɏ������Ď������Č����Ă݂�B�i�ؑ������̎��M�̂������Ȃǂ͕����ɕʍe�ł܂Ƃ߂��j

�ϑO�͖k�C���̒��S�n�E�D�y����k�k���ɖ�180�L���A�Ƃ��Ȃ�ƒn�ł���B�����̌���ƂȂ����ꏊ�͂��̓ϑO���S���������30�L������Ă���A�ÒO�ʐ�̎x���E�O�ѕʐ�ɒ������y�V�i�C��i�ʏ̘Z����A�䗿��Ƃ��j�ɉ����ď㗬�ɓ������䗿�n�i�c���̏��L�n�j�̊J��n�������B�����̖k�C�^�C���X�ł́u�ϑO�s�X����4���i��16�L���j�B�n���́u�k�C���V�����ϑO�S�ϑO���厚�͒����O�ѕʌ䗿�n�_�n�Z���V���J���Z����v�i���ϑO���O�k�A�ʏ̘Z����j�ƒ����B

�@�����ېV��A�c���̍��Y�𑝂₷�ړI�Ŋ��L�сA���L�n���䗿�сA�䗿�n�ɕғ����铮�������܂�A�k�C���ł�1890�N����8�J���̍��L��200�������i200���w�N�^�[���j�A�����̖k�C���̎R�т̖����䗿�тƂ��ꂽ�B4�N��ɂ͂���3����2���k�C�����ɉ����n���ꂽ���A�ϑO�͌䗿�тƂ��Ďc��A���̂Ȃ��Ŕ_�ƓK�n�ɂ��Ĕ_���̓��A�E�J���F�߂���j���i�߂��A�J��n���L�������B�����ɓ��A��������̊J���]���ɂȂ����B

�w�ϑO���j�x�i1982�N�j�́u���̒n��ɂ͖���43�i1910�j�N���납�瑊�O�サ�ėב��̋S���A��́i�����Ƃǁj=����������݂̗��G�S������=�̗��J��n���V���n�����߂�15�˂̓��A�҂����������A��Q�ɂ������̂͂����̐l�X�ł���v�ƋL���B

�@�g�����w㯗��x�̓t�B�N�V���������A�Z����̊J��_���͓��k�n���̓������ɂ������̂́A�������A�w�肳�ꂽ�z�ʁi���H�y���j�̌䗿�n�ɓ��A�B�����������܂���囊Q�i��������=�C�i�S�̔�Q�j�ɑ��������Ƃ���A�䗿�т��Ǘ�����鎺�і�Ǘ��ǂ̎w��ŘZ����Ɉړ]�����Ƃ��Ă���B�w�ԚL�̒J�x�́u���k�͕̉ӂ���v�ƋL�q���Ă���A�H�c���͕Ӓ��i���H�c�s�j������A�����H�c�̔_���������̂�������Ȃ��B��������ēx�̍Г�ɂ������s�^�Ȑl�����������B

�y�ؑ������̋L�^���玖�����Č�����z��q�̂��Ƃ����݂��Ȃ�ڂ��������̊T�v���Č��ł���̂́A�����̌ÒO�ʉc�я��̗і����������ؑ��������Ǝ��ɒ��������L�^���c�邩�炾�B

���̖ؑ������́u�O�ѕʌ䗿�n�ɋ��F���o�v���A6�l�����ݎE����6�l�������������A�\�˗]��̔_�ƂN���B���n���̏Z����k�n�i��������������k����j���������Ƃ͖{�M�J蓁i�����тႭ�j�ȗ����\�L�̒֎������A���ڕ������̂ŋL���v�Ə����o���B

|

| ���n�ɂ͎������Č������{�݁u�O�ѕ�㯎��������n�v������A �g�̏�2�E7�b�A�̏d340�L���Ƃ�������ȃq�O�}�̑傫�����킩��B |

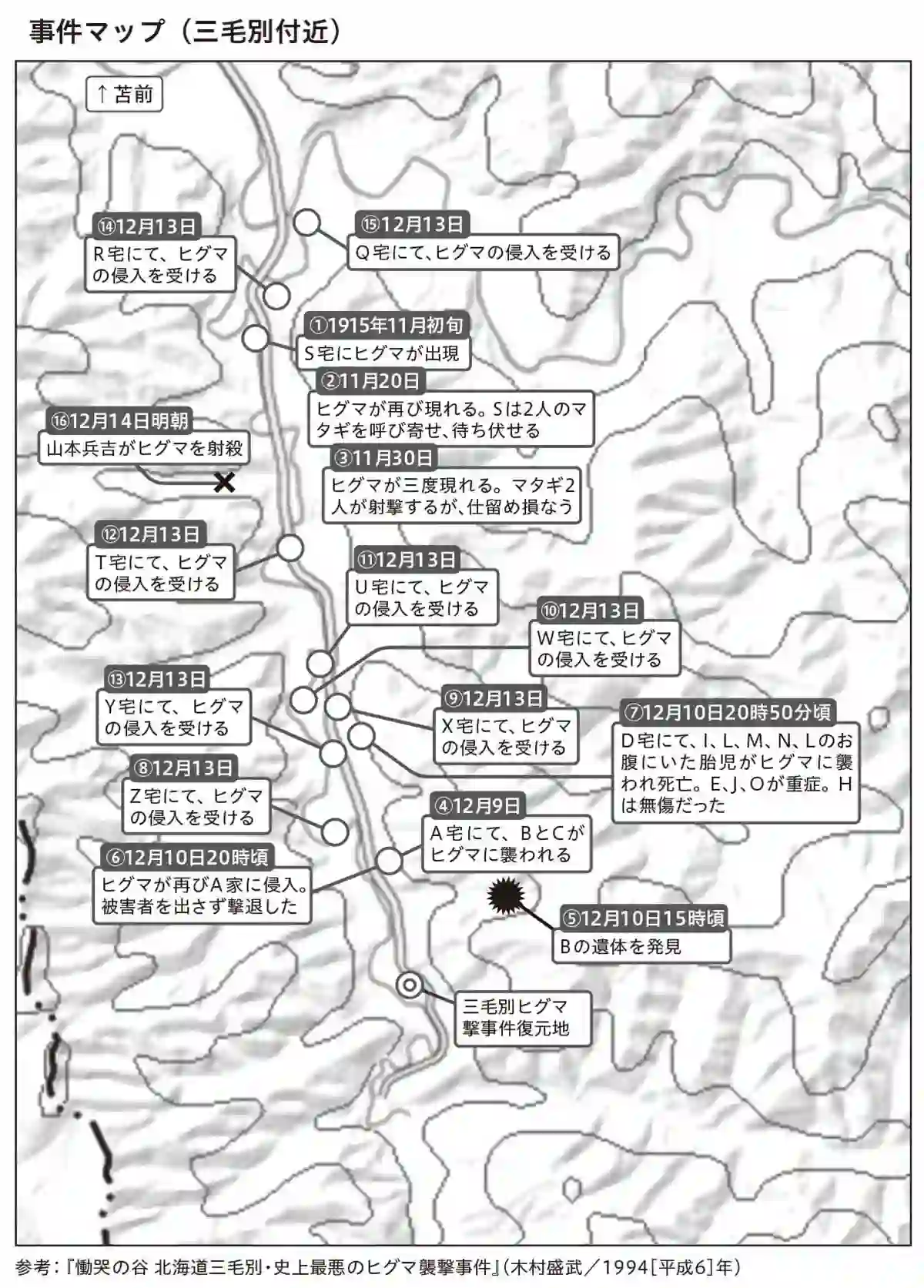

�ŏ��̏P���i12��9���j�ɋ������̂́u���c�Ɓv�������B

���c�O�Y�i42�j���͌䗿���n�Z���ɂ���A�O�ѕʎR�̐����悻2.5�L���v�̒n�_�A���y�V���y�i�C��E�݂ɕ�炷�Ɛl��4�l�B��l�̎O�Y�͒n��̓��H�̉ˋ��H���̎�`���ŊO�o���ŁA�ِl�̒����v�g�i59�j�͎��ؔ��̂̂��ߎR�ɓo���Ă��ĉƂɂ͑��c�O�Y�̓����̍ȁE�����}���i34�j�A���c�Ƃɗ{�q�ɓ���\�肾�����@�����Y�i6�j��2�l����������Ԃ����Ă����B�@�����Y�́A���c�ƂɎq�ǂ������Ȃ������̂ŁA6�̂Ƃ�������q����ɗa�����Ă����B

�����̓V��͐���Ă������A70�Z���`�قǂ̐Ⴊ�ς����Ă����Ƃ����B�ߌ�4������ɂȂ��ėv�g��1���̍�Ƃ��I����ĉ��R�B�A���ƁA�����̓y�Ԃɑ哤�A�����Ȃǂ��U�����Ă���A�������łȂ��̂������݂Ȃ���悭����ƁA���������������ɓ_�݂��A�F�[�ɂ͊��Y����ʌ��܂݂�ɂȂ��ē|��Ă����B�т����肵�ĎO�Y�̏o��ɒm�点�A�����킹��1�l�ƂƂ���3�l�Ō���ɖ߂��Ē��ׂ����A�}���͉Ƃɂ��炸�A�s���s���ł�����肩�A�N������������A�Q��͐^���Ԃɐ��܂��ė���A���������X�ɕt�����đ��̓��ݏ���Ȃ����S�Ȍ��i��悵�Ă����B

�@������������A������H�y���̔_�Ƃł��鏼�i�đ��Y�����c�Ƃ̑O��n�ɏ���Ēʉ߂��Ă����B���̍ہA��������R�̕��������ē_�X�Ƒ���������ڂɂ��Ă���B�����̓}�^�M���E�T�M�Ȃǂ̊l�������������ĕ������Ƃ����������Ƃł͂Ȃ��A�u���l���R�Ŋl�����E�T�M�ł����������ċA���ė����̂��낤�A���̌��̐Ղ��낤�v�A���i�͂����v�����Ƃ����B�Ƃ��낪�A�����͈�����B���̌����́A�q�O�}���}���̈�̂����킦�Ĉ��������čs�������Ƃ������B

�@ |

| �����̊J�̉Ƃ͌@�����ď����̑e���Ȃ��̂������B |

���������Č������{�݂��ϑO����2�����@���͓����̎S�����Č������u�ϑO�����y�����فv�i�ϑO�����j�̓W������B�E��͌��n�̓ϑO���O�k�i���Ă̎O�ѕʁj�ɂ���u�O�ѕ�㯎��������Ւn�v����

�@�@�ؑ������̋L�^�ɂ��A3�����s���������B�����̏e�̐��x�͈��������A�܂����̂�����A�����l�����̊J���͑e���ŁA�قƂ�ǂ͑��ň͂��������ŁA�͂��������̂͑��c�Ƃ����������Ƃ����B���M�V���ŘA�ڂ��ꂽ�u�s���̘Z��i���j��@�ϑO�O�ѕʖҌF�ގ��㕷�v�́A���c�O�Y��Ƃ͑O�N11���A�i�ב��́j�S�����i���������j����ڏZ���Ă����Ə����Ă���B

�{���ɏo��30�l�]��̐l�X�͓����A�����B�F�͂���ȏ�ǂ��Ă��Ȃ��������A���̂܂܂ɂ��Ă��������A�E���ۂ��čĂьF���������܂Ŗ߂����B����ď����Ȍ����J���Ă���̂������āA�@���Ă݂��Ƃ���A��ʂɂ����W�߂����⊒�̗t�̒�����A�H���s������Ďc���������ȂǁA�}���̈�̂̈ꕔ�����ꂽ�B�������͂����ꂽ���W���ƕG���̑������Ƃ����A���܂�ɂ����S�Ȏp�������B����ȊO�͂��ׂĐH���s������Ă����B

�����Ǝl��������H���c���̂̓q�O�}�̏K���Ƃ���Ă���B�E�V��E�}�A�V�J��H�ׂ�ꍇ�����l�̐H����������Ƃ����B�܂��A�c���ꂽ��̂ɂ̓T�T�Ȃǂ��킳��Ă����B���̂悤�ȍs�ׂ��A�q�O�}�̏K���Ƃ����Ă���B

�ꓯ�͐g��k�킹�āA���̎|���ÒO�ʏ������ݏ��ƒ鎺�і�Ǘ��ǁi�D�y�x�ǁj�H�y�o�����ÒO�ʕ��S����ɓ͂��o�邱�Ƃɂ����B�@���̎g�҂ɗ������̂��J��_���̐ē��ΌܘY�������B�͂��߂̓N�W�łق��̐l�Ԃ��s�����ƂɌ��܂��Ă������A�C���i�܂Ȃ��Ƃ��ĐΌܘY�ɑ�����˗��B�Ȏq�����S�ȏꏊ�ɔ����邱�Ƃ������Ɉ������B���ꂪ��q����ʂ肳��ɔߎS�Ȍ��ʂ��������ƂɂȂ����B

�u�F�Q��S���̏ڕ�v�͂��̌�A��300�l��11������R�������{�������A���ʂ��Ȃ��A12���ɂȂ��āA11���ɑ�2�̔�Q���������Ƃ̒m�点���������Ə����Ă���B�������A�ؑ������̒����ɂ��A��2�̔�Q���������̂͑��c�ƂŒʖ邪�������̂Ɠ���10���邾�B

��Q�̔�Q�ōő�̎��҂��o���Ɏ������̂́u���i�i�݂傤���j�Ɓv�������B

��1�̔�Q�����������c�O�Y���ŁA�}���̈�̂�[�����A�t�߂̎�9�l�Œʖ邪�s���Ă����B�킸��9�l�Ə��Ȃ��̂ɂ͗��R���������B�S����m���������ꓯ�́A�q�O�}�ɋ����Ă������݂�Ȃ̓��ɂ́A�u�N�}�͊l�������邤���͕t�߂��痣��Ȃ��v�Ƃ��������`�������݂��Ă����B�@�J�͏����������炻����������Ă�������A�ł���Α��c�Ƃɂ͋߂Â������Ȃ��A�����v�������҂��قƂ�ǂ������B�����ŏ��O��q�ǂ������́A��r�I�Ƃ��L���A�n���I�ɂ����S�Ǝv��ꂽ�ߗׂ̖��i�Ƒ�ɔ����Ă����B���ꂪ����ɔ�Q��傫�����邱�ƂɂȂ�Ƃ͒m��R���Ȃ������B

�u�N�}�͊l�������邤���͕t�߂��痣��Ȃ��v�Ƃ������P�͊Ԉ���Ă��Ȃ������B�ʖ�̂����A�����̎��Ԃ��Q��҂ɏP��������B10���ߌ�8������A�����u����Ă������̔˂�j��A�ˑR1���̋��F���������Ă����B�q�O�}�͉����ꂽ���̂������v�����������Ƃ��Đ^���Âɂ��A�\�������B

�����킹���l�X�͋V�������̂̈�ĂɂƂ��̐��������A�\��܂���q�O�}�ɁA�j�O���߂��ɂ������Ζ��ʂ��K���K���ł��炵�A�e���g����1�l�͋@�]�𗘂����ċ�����Ȃǔ����ɏo���B�֖Җ���̋��F���S�C�̉��ɋ������̂��낤�A�₪�ē����Ďp���B�����B

�K���A���̏�Ŕ�Q�҂�1�l���o�Ȃ��������̂́A�q�O�}�͑��c�Ƃ���k500�b�قǂ̒n�_�ɋ����\���閾�i�����Y���ɐN�����āA�����Ő����n�������o�����Ă��������́A���O�Ǝq�ǂ����������Ă����Ɖ��ŐV���ȎS���̏�ƂȂ����B

|

| �����̖��i�Ƃ̂��ꂼ��̋��ꏊ |

|

| ��В��O�̑吳4�N11���ɎB�e���ꂽ���i��� �i������j�����q�T�m�A���j�͑��A�S�j�~�g�A�ꃄ���A �������Y�A���j�E���Y�i�O�j�����͎ʂ��Ă��Ȃ��j |

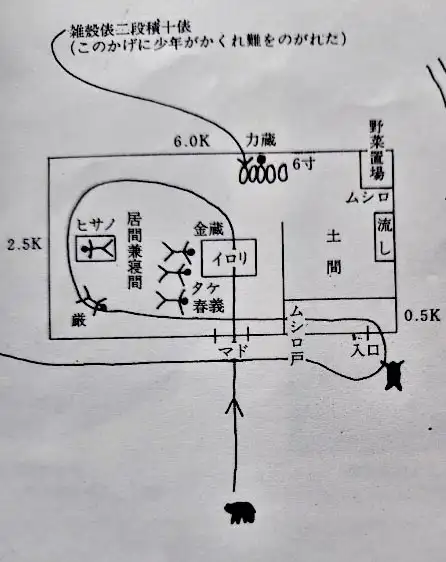

�@���i�Ƃ͓���̈����Y�����p�ŗב��ɏo�|���Ă���A�Ƃɂ͈����Y�̍ȁE�����i34�j�@�����j�E�͑��i10�j�@�����j�E�E���Y�i8�j�@�������E�q�T�m�i6�j�@���l�j�E�~�g�i1�j�@�A�����ĎR�̏ォ����Ă��Ă����ē��ΌܘY�i���ݏ��Ȃǂւ̘A���ɏo�|���Ă����j�̍ȃ^�P�ƌܒj�̊ށA�Z�j�t�`�������B���P�l�A�q�ǂ�6�l�̂��ׂ��ꓯ���F�[�ɏW�܂�A�s���ɕ�܂�Ă����Ƃ���Ɍ����������F�͋��낵�������œ˓������B

�ʖ���ł��鑾�c�Ƃ���q�O�}�������o��������A�ߌ�8��50�����̂��Ƃł���B�s�K�ɂ������̐l���W�܂��Ă������Ƀq�O�}���N�������B���i��ł́A�Ȃ̃���������F�ɂ����A��H�̏��������Ă����B���̎��������B���������ƂƂ��ɑ���ł��j���ăq�O�}���Ƃ̒��ւƔ�э���ŗ����B�˔@�N�����ė����q�O�}�́A�����������Èł̒����悻50�����̊ԁA���̉Ƃɔ��Ă����l�X���P���������B

�@�ꓯ�͓����f���A�q�ǂ���́u�����Ă���I�v�Ƌ�������ň��@�����̎S���悵���B�֖ҋɂ܂�Ȃ��F�́A1�̔~�g��w�����A�O��8�̗E���Y�ɂ��������قƂ�Ǔ�������ꂸ�C�₵�����ȃ�����߂炦�āA�~�g�̑��ɂ��݂����B�F�͕�q����Ƃ��������߂Čy��2�A3�x�A���̓��������B�E���Y�͓����F�̂����̉��ɋ��܂�Ă������߁A���܂ꂸ�ɂ��B

|

| �����������i�����B���ԂɌF�̒܍����c���Ă��� �i�u�q�O�}10���ʍ��v���j |

�@�F�͂Ȃ����\����A�Ռ��ő̂̎��R�������Ȃ��^�P��߂炦�A�^�P�̍��E�Ɏ�肷����ށA�t�`�Ɩ��i�̎O�j�E�����Ɉꌂ�������đ����������B�^�P�̑���H���n�߂����߁A�^�P�͒Ɏ���Ȃ���A�Q�ĂĂ���͑��Ɂu���͓��ꏕ����Ȃ����̂ƒ��߂邪�A���܂�����������v�Ǝq���v���e�S�A�u���������v�Ƃ������Ă����A�͑��͎q�ǂ��Ȃ������̊������̂Ăē�����E�C���Ȃ��A���߂���Ă����B�F�̗����オ��l�q�ɁA�Ƃ̑��͂��ƎG���U�̊Ԃɐ��荞�݁A�U�����đ����E���A��ꂽ�B�F�͔D�P���̃^�P�̕�����H���A�َ��Ɠ�������������o�����B�����Ɗނ̈�̂̈ꕔ��H���s�����A�c����t�`�̈�̂ȂǂƂƂ��ɑ~���W�߂āA�������Ƃނ���ŕ����A�R���[�������������B

�\�l�]�̑��������i�����Y���ɋ삯�t���A���鋰��Ƃɓ����āA����������Ă݂�ƁA���͎U�����A�e���ɐ��X�����������t�����Đ��S�Ȍ��i�B�ꓯ���܂���̂悤�ɋV���ĉƂ̒������܂Ȃ����ׂ��Ƃ���A���i�q�T�m�͍K���ɂ���S����m�炸�A�������ăX���X�������Ă������߁A�F�ɔ������ꂸ�댯��Ƃ�A�͑��ƂƂ��ɋ㎀�Ɉꐶ���B�ē��ނ͐K�Ȃǂ�H���Ȃ��琶���Ă���A�u��������A�F���l�i�Ɓj���Ă���v�ƍׁX�Ƃ������ŋ��сA�̂ǂ̊�����i�����B���Â������邽�߉^�ԓr���A����ɂ����₦���B

�@���̂�����A���ۂ̏͂����Ԉ�����悤���B�ؑ������̋L�^�ɂ��A���Ԃ�m����50�l�]�肪���i����́B�킪�q���Ă��Ė߂����������������ɂȂ��Ă�߂����������A�N1�l���ݍ��߂Ȃ��܂܂������B��������͒f�����̂��߂����Ƌ~�������߂鏗���Ǝq�ǂ��̋��тɏd�Ȃ��āA㯂��l�������ݍӂ��u�S���S���v�u�o���o���v�Ƃ����s�C���ȉ������Ă����Ƃ��B�Ƃ��Ƃ�1�l���e��2�����˂���ƁA�F�͔�яo���ĎR�ɓ������A�Ƃ���B

�@�����c�����͑��̒��ڏ،����ؑ������̋L�^�ɂ��A�^�P�������̑̂�H���Ȃ���َ����v���āu���j���ł���I�v�u�̂ǐH���ĎE���āI�v�Ɛ⋩���������B�܂��Ɂu�����n���v���̂��̂������B

�@���i�~�g�͂��̎��̏������Ƃ�2�N8�J����Ɏ��S�B�ē��^�P�ɂ͗Ռ��َ̑��������̂ŁA������܂߂�Ǝ��҂�8�l�ƂȂ�B�����҂Ƃ��Ă�����ꂽ�E���Y�ƃq�T�m�͉��䂪�Ȃ������B |

| �����̔����n�_�Ɠ����i�w�ԚL�̒J�x1994�N���j |

�@�Ƃ͂����A�Z�������̗͂ł͖h��܂ł��������ς��������B�q�O�}��ߊl���邱�ƂȂǁA����ł�����̂ł͂Ȃ������B���̍��A�ʕ悤�₭�k�C�����܂œ͂��A�����������n�߂��B12��12���̂��Ƃł���B

�u�n���N��A�C�k�Ȃǂ̋��͂Ċl�E���ׂ��v

�@�k�C�����ۈ��ۂ��NJ��̉H�y�x�@�������ł��鐛�v�ɁA�����œd�A�w�������B����ɂ��A�O�ѕʒn�撷��Ƀq�O�}�����{�����ݒu���ꂽ�B�t��_�������n�߁A�N�c����h�g�ȂǁA�吨�̐l�X������ɏW�܂��Ă����B

�@12�����ߑO���A���ꌟ���n�܂����B�ߌ�ɂ͋]���ґS���̌������s��ꂽ�B���܂�̂ނ����ɁA���@�������t���������Ƃ����B���������ɂ��q�O�}�ߊl�����������ɊJ�n���ꂽ�B �@�����A�q�O�}�������ɔ������邱�Ƃ͂ł����A���������͎v���悤�ɐi�܂Ȃ������B

|

| ���ݕ\������Ă��錻��̌����}�B�i�N���b�N�Ō����\���Ɂj ����̌����}�͌��{����ʼn����ɂȂ��Ă��邪�A������͎����\���B |

�u�����͐S���S�ɂ��āA��̂����Ƃ�ɂ���ق��Ȃ��v

�@�������Ƃ�ɂ��邱�Ƃ͑ς���I�����������A�⑰���܂߁A������҂͂��Ȃ������B�����܂Ŏ��Ԃ͐[�������Ă����̂ł���B��̂��撷��̋��Ԃɕ��ׂ�ꂽ�B�������͉����e���ɐg����߁A���ꂼ�ꂪ�e���\�����B�@�l�����閜�S�̑̐����Ƃ����B�F�����l�܂�A���Ԃ������߂��Ă����B

���̌���q�O�}�͂��������ɏo�v�����B�����́A���ɂƁi�N�}�������j���̔������҂������A�r���A���ւ��邽�ߓ��������͏\�]���i1�L���ȏ�j�ɂ킽��A�܂�ŌÐ������̂�����i��悵���A�Ƃ����B��11���A�S�������牞�����Ƃ��ĎR�{���g�ȉ�9�l�̓S�C�n���҂����X������A�����ƌx�@�������̈����⏕�B���Ԃ͌F�̑��Ղ����ǂ��ĎR���[���nj����悤�Ƃ������A���|���S�O�A畏�����҂����������B�����āA�ᒆ�Ō������ꏊ�̂��ߕ����̂����R�łȂ��A���ʂ�������Ȃ��܂܁A���i�Ƃɒ��荞�ވ���A�ł��e�ɏn�����Ă���҂�7�l���A��14�ԁi��25���[�g���j���ꂽ��������ޗv����I��ŋ��_�Ƃ��A�e7��������ēO��Ō�����A�F�̏o����҂��\�����B

�@�����̑��Ƃ��F���{���Ƃ���A�H�y�x�@���������{���̑����ƂȂ������A�ؑ������̋L�^�́A�鎺�і�Ǖ��S����̊�n���M�Z�肪�����́A�w���͂ɗD��A�J��n�̐l�X����M������Ă���A���̌�̎R���́u�y�n�ӂ�����_���Ɋ�̍L�����S����i��n�Z��j�����ۂ̍єz��U�邤���ƂƂȂ����v�i�u�q�O�}10���ʍ��v�j�Əq�ׂĂ���B

���ɂ��̏u�Ԃ�����Ă����B�@�֖ҋɂ܂�Ȃ��l�Ԃ̓��̖������߂����̋��F��14���ߑO9������A�m�\���m�\���Ɛl�Ƃ��w���Ă����������Ă���̂��B�ꓯ�p�ӂ𐮂��A7�l�͏e���g���Đ�݂ɐi�݁A�e�������Ȃ�����300�l�]��͊���܂�����Ȃǂ��g���Ĕ����ɒc��g�݁A�Ƃ̉����ɏ������A�؉A�ɐg���B�����肵�ČF���Ί݂ɗ���̂�҂����B�F�͉Ɛl�������ނ�����݂̉Ƃ��P���Č{���H��H���A���炭���ďo�Ă���ƁA24�`25�ԁi��44�`46���[�g���j�O���܂ŋ߂Â����B��������������1���ڂ��������̂ɑ����A7�l��2�����v14��������A���Ȃ��犈���ʐ^������悤�ɑs�ς������B

�@

|

| �q�O�}���ˎ~�߂ĉp�Y�ɂȂ����R�{���g |

�@�ˎ~�߂��̂́A�����i���E���G�Ǔ��������j�S���̗t�A�R�{���g�i58�j�B�S�C�����ɂ����Ă͓V�����ɂ��̐l����A�ƕ]���̗t�ł������B�R�{�͓������ƍs����ʂɂ��A�P�ƃq�O�}��ǂ����B�t�̊��Ɠ��@�ɂ����̂������B

�@�q�O�}�̋���������߂Ă����R�̒���t�߂܂œo��ƁA�~�Y�i���̑�Ɋ�肩�����Ă����q�O�}�������B�R�{�͕�������C�z�������A�������q�O�}�ւƐڋ߂��čs�����B�q�O�}�ɋC�Â���邱�Ƃ͂Ȃ������B�����āA�q�O�}�ɋ߂Â����Ƃ��悻20���[�g���܂Ŋԍ������l�߂��B�����ł�������R�{�̓j���̖̉A�ɐg���B���A�e�����q�O�}�̋}���ł���S���ɒ�߂��B���C�����B�����ƂƂ��ɔ��˂��ꂽ�e���q�O�}�̔w�ォ��S���t�߂ɖ��������B

�@��x�|�ꍞ�q�O�}���������A�Ăї����オ��A�R�{���ɂ�݂����B�����ɎR�{�͑��e��������B���x�̓q�O�}�̓�����_�����B���C�B��e�����q�O�}�����ɓ|�ꂽ�B�e�͓������ђʂ��Ă����B�ˎE�ꏊ�́A��ꌻ��̑��c���k�k����2�L���n�_�ł������B

�@3���Ԃɂ킽�銯����̂ɂ�铢�������́A�����ɂ悤�₭�I�������B�Ґ����ꂽ�������̐l���͉���600�l�A���s�����A�C�k��10�����A�����Ƃ��ėp�ӂ��ꂽ�S�C60���Ƃ������̂������B

�@�ˎE���ꂽ㯂̓��X�F�Ō��ꂩ���J���Ė�6�L�����ꂽ�O�ѕʐN��قɉ^��A��̂��ꂽ�B�݂̒�����}���������Ă����u�h�E�F�̋r�J�i����͂�j�̈ꕔ�Ƒ�ʂ̖є����o�Ă����B����ɁA�W�܂����l���������X�ɁA�O�ɂ��l��H�������Ƃ̂���㯂��Ə،��B���̌��t���ؖ�����ߗނȂǂ����X�o�Ă��ċ��������B��͔g�ɒ���t�����A�N��ّO�œV���������ꂽ���A���̊Ԃ��_�ł������ȂǁA������́g���Q�h���₦�Ȃ������B

�@�ؑ������̋L�^�ɂ́A����㯂̕��ʂ̍s���ɂ��ċL�q������B��͈⑰�~�ς̂��߂ɑn�삳�ꂽ�ŋ��̏㉉�̍ۂɎg��ꂽ�B���͉�̌���ő���Ζ��ʂŎςĐH�ׂ��B���߂炤�l���������A�u��Q�҂̋��{�v�u���b�ւ̕v���Ƃ��Č��ɂ����B�ł��Ă܂��������Ƃ����B��Ƃ��Ē��d���ꂽ�u�F�̒_�i���j�v�i�_�X�j��㯂��d���߂��R�{���g�̂��̂ɂȂ����Ƃ��A������}�^�M�������������Ƃ������邪�A�͂����肵�Ȃ��B

|

| ����̎O�ѕʒn��ɂ���u�F�Q�ԗ��v |

�����̂��������N�t�ɂ͈ꌬ�������A�J��_�Ƃ͑S�����������B���̌�A���a21�N�ɂȂ��đ�ォ���g�J��c�̂U�������A�������A�c�_�͌��������a45�N�ɂ͑S�ė��_���Ă���B�ȗ����̎O�ѕʘZ����n��͋��Z�Җ��l�n��ɂȂ��Ă���B

���і��������O�̎�ނŒNj������A�q�O�}�ɂ��j��ň��̎S�E�����̐^����q�̂悤�ȃq�O�}�ɂ��S���̂���܂������Ȃ萳�m�Ɂu�Č��v�ł���̂́A�������琔�\�N��Ɍ���ł���ϑO�E�O�ѕʂ̗і����������l���������҂ւ̃C���^�r���[������Ȃǂ��ĒO�O�ɏ،����W�߂����삪���邩�炾�B

���̖{�A�w�ԚL�̒J�@�k�C���O�ѕʁE�j��ň��̃q�O�}�P�������x �i�ؑ����� ���j�̏o�Ō��u�{�̘b�v�ҏW�������҂ɃC���^�r���[�������̂�����̂ł�����Љ��B

|

|

| �ؑ��̒����w�ԚL�̒J�x�@ |

���@���@��

�吳4�N�i1915�j�̕��A�k�C���ϑO���O�ѕʂ̊J��n�ɓ˔@����A8�����̐l��H���E�����O�ѕ�㯁i�Ђ��܁j�����̐^�������߂Ė��炩�ɂ����w�ԚL�̒J�@�k�C���O�ѕʁE�j��ň��̃q�O�}�P�������x �͌���m���t�B�N�V�����Ƃ��ĊW�҂̊Ԃł́A���ɍ����]�����Ă����B���҂̖ؑ��������͗і����Ƃ����d���̖T��A�Ƃ��ɓ{���A��O������H�炢�Ȃ�����A�����̐����҂���̕������𑱂��A���O�Ŏ������@�蓖�Ă��B�������������100�N���}���鍡�N�i2015�j�A���ʕҏW�łƂ��ĕ��t���ɂ̃��C���A�b�v�ɐV���ɉ���鎖���āA���߂Ėؑ����ɂ��b�������������B

�\�\�O�ѕ�㯎����́A���{�݂̂Ȃ炸���E�j�I�ɂ݂Ă��ނ����Ȃ��A�܂��Ɏj��ň��̌F�ɂ��H�Q�����Ƃ��Ĉٍʂ�����Ă��܂����A�ؑ������̎����ɋ����������ꂽ���������́A�ǂ��������̂������̂ł��傤���H

���߂Ă��̎����̂��Ƃ�і��������������畷�����ꂽ�̂́A�܂�4�A5�̂��낾�����Ǝv���܂��B�]��̋��|�ɂ��̖�͏��p�ɗ��ĂȂ������قǂł��B���̌����͂�і�������������̔���������A���̎����ɂ�����q�O�}�̈ٗl�Ȃ܂ł��֖҂�������Ă��܂����B

����Ɍ���I�������̂́A�����g���A���Y�w�Z�̊w������A���a13�N��8���ɖk�瓇�Ől�H���q�O�}�ɐڋߑ��������o���ł����B����̕��ɔłɂ��ڂ������^���܂������A���������킸��20���قǑO�ɏo���l���A�q�O�}�ɎS�E���ꂽ�����ڌ������݂̂Ȃ炸�A�������ɂ��̃q�O�}������C�z�������āA�S�g�����ї����|�𖡂킢�܂����B���ꂪ���ɂƂ��ẮA�ЂƂ̌��_��������������܂���B

���ꂩ��A�����і����ƂȂ��āA���a36�N����A�܂��ɎO�ѕʎ����̌�����NJ��ɂ��ÒO�ʉc�я��ɋΖ����邱�ƂƂȂ�A����Ɏ����̐����҂��܂����������Ƃ������Ƃ��m��A���悢��A���̎����̐^����˂��~�߂悤�ƍl���܂����B

�\�\���ꂾ���̎��҂��o���������ł���Ȃ���A�ؑ�����ނ����܂ł͐��m�Ȕ�Q�Ґ������킩��Ȃ����������ł��ˁB

�����ł��ˁB�Ⴆ�A�����̋N����������ꏊ�A��Q�҂̐l���A�N��ʁA����̏ȂǁA��{�I�Ȏ��������A�������┌�����畷�����b�A�����̐V���A���邢�͎����ɂ��ĐG�ꂽ���s���́A���ꂼ��H������Ă��܂����B�P�Ȃ�`������ŏ����ꂽ���̂�A�ߏ�ȋr�F�����������̂�����A�q�ϓI�Ȏ������͂߂Ȃ�������ł��B�����������Ƃ������āA�������玩�����^����Nj����悤�ƍl��������ł��B

�\�\��ނ��ꂽ���ŁA�����Ƃ���ۓI���������Ƃ͉��ł����H

�����̐����҂ɐē��n�}����Ƃ������������āA���̕��͂��ꂳ��ƁA�����̒��ɂ����q�ǂ����܂߂�3�l�̌Z����q�O�}�ɎE����Ă��܂����B���R�A�����̂��ƂȂǎv���o���������Ȃ����Ƃ͑z���ł��܂������A����܂Ŏ�ނɂ������ė����Ȃ��������Ƃ͒m���Ă��܂������A���̕��ɘb���Ȃ��ƁA���̖{�͏����Ȃ��Ƃ��v���Ă��܂����B

�����n�}����̉Ƃ�K�˂Ă݂�ƁA�u�l�̋C�����ɂȂ��Ă݂�I�v�Ɠ{������ɒǂ������܂����B���R�Ƃ����Γ��R�̔����ŁA���ڂɖK�ꂽ�Ƃ����A�҂����ƌ˂�߂��Ă��܂��܂����B�ǂ��������̂��A�Ǝv���Ă����Ƃ���A������A��Ԃŏ�荇�킹�������A���܂��܃n�}����̂��m�荇���ŁA�u�n�}����Ȃ畁�i�͂悭���ɂ��邩��A������K�˂Ă݂���v�ƃA�h�o�C�X�����������ł��B

�����Ŏ��̋x�݂̓��ɁA�܂��K�˂čs���āA���ɂ����n�}����ɉ���Ƃ��ł�����ł��B���x�͂�����̎�|�A�܂�u��x�Ƃ��������ߎS�Ȏ������N�����Ȃ����߂ɁA�����������̂��𐳊m�ɋL�^���Ă��������v�Ƃ������Ƃ������ƕ����Ă��炦�܂����B�ق��ĕ����Ă����n�}���A�N�n�}����́u�����������Ƃł�����A�m���Ă��邱�Ƃ͂��b�����܂��v�Ƌ��Ă��������܂����B�u�����A�ʐ^�����͊��ق��Ă��������v�Ƃ����āA�����̎c�������Ղ̐[���ɉ��߂ė����s�����v���ł����B

������ɂ���A�n�}����̏،����Ȃ���A�w�ԚL�̒J�x�Ƃ�����i���z�̖ڂ����Ȃ������ł��낤���Ƃ͊ԈႢ����܂���B

�܂��A�@���`�Z����Ƃ������́A�킪�q��a���Ă�����Ńq�O�}�ɏP���A�E����Ă��܂����̂ł����A���̑��q�̒ʖ�ɕv�ƎQ���Ƃ��̂��Ƃ�����Ă���܂����B���q���E���ꂽ�ƂŒʖ���c��ł���ƁA�Ȃ�ƈ�̂����Ԃ��Ƀq�O�}���������Ă�����ł��B�ꓯ�̓p�j�b�N��ԂɂȂ�A�`�Z����̕v�̓`�Z����ݑ�ɂ��Ď��������A�V��̗��ɋ킯����Ă��܂��������ł��B���ǃ`�Z����́A���̐l�ɏ������ė��ɏ��A�ꖽ���Ƃ�Ƃ߂܂������A�u�l�ԂȂ�ĂЂǂ����v�ƒQ������Ă����̂���ۓI�ł����B

���ǁA��30�����̎����̐����҂�W�҂���b�����Ƃ��ł����̂ł����A�����[�������̂́A�̐S�̌F�̑傫����F�ł����A�\�l�\�F�ŁA�u�Ԃ������v�Ƃ����l������u�^�����������v�Ƃ����l������Ƃ�����ŁA���ꂾ���ُ�ȏ��������Ƃ��܂��܂��ƒm�炳���Ɠ����ɁA���m�Ȏ������m�肳����̂ɂ́A�T�d��v���܂����B������ɂ���A�������������̕��̋��͂������āA�{�����������邱�Ƃ��ł��܂����B

�\�\���̎�ނ��ꂽ���ʂ��A��������50�N��ɂ����鏺�a40�N�A����c�ыǎ��w���їсx�ɂ����āu�b�Q�j�ő�̎S���ϑO㯎����v�Ƃ��Ĕ��\����܂����B���ꂪ�w�ԚL�̒J�x�̌��^�ł���A��Ƃ̋g���������̎������ނɂ�������w㯗��x��������邫�������ƂȂ��������ł��ˁB

���a49�N����A�������͈���c�ыǂɋ߂Ă����̂ł����A�c�ыǂɋg�����搶����d�b�������āA�u�b�Q�j�ő�̎S���ϑO㯎����v���������������̂ŁA���ڂ�����ė�������A�Ƃ������e�ł����B�����ȂƂ���A�f�l��Ƃ̎��������������̂��A�L����Ƃł���g������̖ڂɎ~�܂����Ƃ����̂́A��ς��ꂵ�������ł��B�Ȃ�ł��A�g���搶���u���̂��ߗ��G��K�ꂽ�ہA�n���̋L�҂ɕ�������āA���߂ēϑO�O�ѕʎ����̂��Ƃ�m�����Ƃ̂��Ƃł����B

���ꂩ��g���搶���ҏW�҂̕��ƈ���ɂ������ɂȂ��āA���̂����Ă���������f�[�^�Ȃǂ������Ȃ���A�ł����킹�����܂����B�g���搶�́A�F�Ɋւ��鏬�������ɋ�тقǔ��\����Ă��܂������A�u�F�Ɋւ�����ۂ̃f�[�^���Ȃ��č����Ă����v�ƁA���ɐ�����f�[�^�ɋ�����������Ă��܂����ˁB

�����ɖ߂��Ă�����A�����킩��Ȃ����Ƃ�����ƁA��������イ�d�b���������Ă��܂����B���ɔM�S�ł����ˁB����Ƃ��A�d�b�ŋg���搶���u�\����Ȃ��v�Ǝӂ����ł��ˁB�������Ǝv������A�u1�N�ŏ����Ɏd�グ��ł������A�܂��o���ɔ[�������ĂȂ��Ƃ��낪����B����1�N�A�P�\�����������Ȃ��ł��傤���v�ƁB������Ƃ��ẮA�ۂ������Ȃ��̂ł����A�����ɂ��g���搶�炵�����C�����ł����B�\�\�O�ѕʎ������A������q�O�}�̐H�Q�����̂Ȃ��ł��A�Ƃ�킯�ٍʂ�����Ă���̂́A���ƌ����Ă��A���Y�̃q�O�}�̎c�E���E���X�����ۗ����Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B�ؑ�����͖{���̂Ȃ��Łu���b�v�Ƃ������t�ŕ\������Ă��܂����A���́u���b�v�͂Ȃ����܂ꂽ�̂ł��傤���B

�����̋N���������͐^�~�ŁA�{���ł���q�O�}�͓~�����Ă���͂��ł��B�ł����A���̃q�O�}�̏ꍇ�A�ǂ����ϑO�Ɍ����ȑO�ɁA�ʂ̒n��ŗt�ɒǂ��A�~���ɓ���@���킵�āA������u���������v�ƂȂ��Ă��܂����B����ŋ��ɂ̋�ԂƂȂ�A�����V���n��ł��������P�����Ƃ̏،�������܂����B�����A�ގ����ꂽ��ɉ�U�����Ƃ���A�،��Ɉ�v�����Q�҂̋r�J�Ȃǂ��o�Ă��܂����B�蕉���E���������E�Ƃ����v�f���d�Ȃ��āA�ُ�Ȏ��O�Ƌ��\�������Ɏ������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B

�\�\�ؑ�����̒����ʼn��߂Ė��炩�ɂȂ����q�O�}�̏K��������܂��ˁB

�Ⴆ�A��ʂɓ����͉�|����A�Ƃ���Ă��܂����A�q�O�}�̏ꍇ�͂��̌���ł͂���܂���B���ۂɂ��̎����ł́A���X�Ƃ�������Ă����ɂ��ւ�炸�A�q�O�}�͉��x�ƂȂ��W�����P���Ă��܂��B���ꂩ��A�q�O�}�ɂƂ��āu�l���v�͏��L���ł�����A�◯�������邤���́A�������痧������܂���B���̎����ł��A�u��́v�������̏��L���Ƃ݂Ȃ��āA�ʖ�̐Ȃɂ܂ŗ������Ă��܂��B���ꂩ��A�ʖ�̐Ȃɗ����������Ƃł�������܂����A�l�ԑ��̐l���̑��ǂ͊W�Ȃ��A�܂�10�l���悤��20�l���悤�ƏP���Ƃ��͏P���A�Ƃ������Ƃł��B

�\�\�ؑ������g���w������Ɨі�������Ƀq�O�}�Ɛڋߑ�������Ă��܂��B�q�O�}���߂��ɂ���Ƃ��Ƃ����̂́A�ǂ�ȋC�z�������������̂Ȃ̂ł��傤���B

���������P�[�X�ɂ��܂��܂��Ȃ̂ł����A���t�ł͌`�e���������A���ٗl�ȏL�C�������悤�ȋL��������܂��B�C�z�ɂ��ẮA�q�O�}���������ȏꏊ�ł́A��͂肩�Ȃ�ْ����Ă��܂��̂ŁA���̂����ʼnߕq�ɋC�z����������Ă��邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B�����̋C�z�������Ă��A���ۂɂ́A�q�O�}�͂��Ȃ��Ƃ������Ƃ�����B

�\�\���N�ŎO�ѕ�㯎����̔�������100�N���o���܂������A���N1���ɂ��k�C���W�����ŐX�т̔��̍�Ƃ����Ă����j�����q�O�}�̔�Q�ɂ����Ă��܂��B���������ߌ�������邽�߂ɂǂ���������̂ł��傤���B

�܂��A����͐��ԓI�ɑ傫�Ȍ��������Ƃ���Ȃ̂ł����A�u�q�O�}�͓~�͓~�����Ă��邩��x�����Ȃ��Ă悢�v�Ƃ����̂͊ԈႢ�ł��B�ނ���A�~�̂ق����댯�Ƃ����邩������܂���B�q�O�}���~�����鑃���́A�R���ł͂Ȃ��A�ނ���ѓ��Ȃǐl���ɋ߂��Ƃ���ɑ����B�������~���Ƃ����Ă��A�n�����Ă���킯�ł͂Ȃ��āA�����Ă݂�Δ��o����ԂŁA�߂��ő傫�ȕ���������A���R�N���܂����A�Ȃ��ɂ́A�������甼���g�̂��o���ē~�����Ă���̂����܂��B�ŋ߂ł́A�X�m�[�V���[�Ȃǂ��g���āA�~�R�������郌�W���[������܂����A�Ⴆ�Ζ̉����Ɍ����J���Ă���̂�����������A��ߊ��ׂ��ł͂���܂���B

�Ă̏ꍇ�ł���A�F��������ĕ����͓̂��R�Ƃ��āA�����ЂƂ����߂������̂́A���������������݂邷���Ƃł��B�q�O�}�Ɍ��炸�F�Ƃ����̂́A�ڂ͂��܂�悭�Ȃ��āA���ƕ@�ŏ��m�F���܂��B����njF�邾���ł��ƁA�Ⴆ�Όk�����Ȃǐ����ɂ���Ă���������Ă��܂��P�[�X������B����ȂƂ��ł��A��������̓���������A�F�͐l�Ԃ̑��݂��@�m���āA�����Ă���܂��B

�l�Ԃ̑��݂ɋC�Â��A�F�͎��������ɔ����܂��B�l�Ԃ��ƕ������Ă��āA�������Ă���̂́A�܂����܂���B

�Ƃ������Ƃ́A�F�Ɛl�Ԃ̕s�K�Ȏ��̂́A99���l�Ԃ̑��ɐӔC������Ƃ����Ă�������������܂���B���{�͍��y�̖�70�����X�тɂ�����ꂽ�X�э��ł��B�����ł���ȏ�A�F�ɂ��ĂĂ̐������m���Ƒ���w�Ԃ��Ƃ́A���ɑ厖�Ȃ��Ƃł��B