|

|

|

|

読売新聞グループ本社代表取締役主筆である渡辺恒雄氏へのロングインタビューを元にしたノンフィクション『独占告白 渡辺恒雄〜戦後政治はこうして作られた〜』(新潮社)が刊行された。(2023年2月)

この本はNHKスペシャル「渡辺恒雄 戦争と政治〜戦後日本の自画像〜」(2020年8月9日放送)の番組ディレクターを努めたNHKの安井浩一郎氏が書き下ろしたノンフィクションだが、この記事で「ナベツネ」が当時の政界実力者に如何に深く食い込んでいたかがわかるので一部抜粋して紹介する。

こんな具合だ。

1955年(昭和30年)に自由民主党が結党した頃、渡辺は、ある派閥の領袖の寵愛を得て、政治記者として一気に頭角を現していく。

|

| 大野伴睦の奥座敷まで入り込んで並んで写真に収まる 若い頃の読売新聞・渡辺恒雄記者 |

|

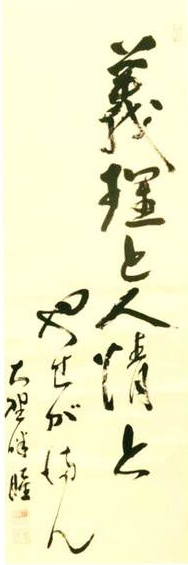

| 「義理と人情とやせが満ん」 |

「大野伴睦は本当におもしろい人だったからね、裏表全部知っているから。俺は幼い頃におやじを亡くしているから、大野伴睦というのは父親みたいな感じがしたね。向こうも、息子より可愛がってくれたからね」

|

| 岐阜羽島駅頭に建つ大野伴睦夫妻像 |

|

| 西山太吉 |

私は福岡県北九州市の西山の自宅を訪ねた。西山は山口県下関市出身で取材当時は88歳、渡辺の5歳年下に当たる。鋭い眼光が往年の辣腕記者時代を彷彿とさせる。西山との話題は渡辺との出会いから記者時代のエピソード、現在の政治状況に対する考えなど多岐に及んだが、年齢を全く感じさせない張りのある野太い声で、数時間にわたって澱みなく話し続けた。

社会への痛烈な問題意識を全身から発するような語り口は、今なお衰えないジャーナリストとしての矜持を纏っていた。当時の西山にとって、渡辺は並居る記者の中でも一頭地を抜く存在として映っていたという。( 西山太吉は2023年2月24日、心不全で死去。91歳。)

「派閥のトップ記者どころじゃない、もう派閥を代表するような記者、大野派のとにかく傑出したナンバーワン記者ですよね。だから政治記者の中でも有名でしたよ。とにかく『読売に渡辺あり』であり、渡辺恒雄は格別な待遇でした。大野の側近中の側近で、むしろ代議士よりも近いような関係になっていて、そういう面はもう轟き渡っていました。大野伴睦については、取材するというよりも常にアドバイスする。そして大野に色々な知恵を授けるとか、そういう深い関係になっていった」

大野の懐深くに入り込み、取材者としてだけでなく、軍師のように知恵を授ける関係にまでなっていたという渡辺。その影響力は、絶大なものだったという。

「組閣の際には、大野伴睦と入閣推薦候補を選定する作業を一緒に行っていました。『今回はこの議員を大野派として入閣させよう』という働きかけです。並の政治家よりも、はるかに力がありますからね。普通の入閣推薦候補よりも、渡辺恒雄のほうが、事実上政治的な動きが強かったとも言えるのではないでしょうか。だから派閥のヒラ議員は、みな渡辺に接近して、協力を得たいという気持ちになっていくわけですよね。

渡辺はこうした大野への影響力を背景にして、河野一郎はじめ、他の党人派系の指導者にもつながりを持つようになっていきました。各派閥のリーダーは、そういうトップ記者から情報を得たり、自分たちの思惑を伝えるメッセンジャーにしたりするんですね。だから渡辺は大野派ナンバーワン記者として他派閥からも重宝されて、取材の裾野が大きく広がっていましたよ」

|

| 磯村正徳 |

その後、「海外に偏ったキャリアになるから国内のことも勉強せよ」と上司に言われ配属されたのが、政経部(現在の政治部および経済部)の大野派担当だった。国際畑を歩んできた磯村にとって、自民党内でも最も「浪花節的」雰囲気が強いと言われていた大野派担当となったのは、青天の霹靂だったという。

そして初めて大野に挨拶に行った際、その傍らにいたのが渡辺だったという。磯村は取材当時90歳であったが、年齢を全く感じさせない矍鑠とした話しぶりで、渡辺との出会いについて語った。

「『永田町の中でも一番日本的な派閥を担当せよ』という相当ラフな局内の議論で、大野派を担当することになったわけです。そこで先任記者と一緒に大野伴睦さんのところへ行って、『このたび大野派担当になりました磯村と申します』と御挨拶をしたわけです。その時に横にいたのが、ナベツネさんでした。

大野さんは碁を打っていて、話を聞いてないような風情だったのですが、ひゅっと私のほうを向いてね。『おぉ、大野派にパリジャンか』と言うんですよね。これが大野伴睦さんとナベツネさんと私の第一の出会いでした。

ナベツネさんはわざと柄を悪くしたようなところがあって、普段は駄洒落を言ったり、女性に聞かせたらちょっと顔が赤らむような話題とか、学歴は一切感じさせないようなところがありましたね。

ただ人を見て法を説くようなところがあって、柄の悪い話を同業の我々にはするけれども、例えば中曽根さんのような勉強家とは、高い教養のある話を交わしていたと、間接的にも聞いたことがあります。だから使い分けていたんだなと。大野派内ではそういう教養のある話は全然出なかったですけどね。最初はそれになじめなかったけれども、だんだんと彼の真価が分かるようになりました」

あえて露悪的に振る舞うこともあったという渡辺だったが、ほどなく磯村は渡辺の大野への影響力を知ることになる。

「我々新参者は、家の最も格式の高い奥座敷での取材を許される記者を『奥座敷組』と呼んでいました。一方で玄関に入るまでしか許されず、家にも上がれない記者は『玄関組』と呼ばれていました。私なんかはもちろん玄関組でしたよ、行ったばっかりですしね。

私が大野派を担当したころは、渡辺さんは既に奥座敷組というものを通り越して、常に大野さんの横で睨みを利かせていました。もう中川一郎秘書〔後の農林水産大臣、青嵐会代表世話人〕を超えるような存在に見えましたね。

一記者でありながら、他派閥の長や担当記者から大野さんの情報を求められるような存在になっていましたね。ジャーナリズムに対する矜持も絶えず持っていて、大野さんに『先生、これはどうなんですか』という質問をするのは聞いたことがないですね。

むしろ『俺はこう思うんだけど、あなたどう思う、副総裁』というような質問なんですよね。あえて言えば、私が政治記者になって出会った最も政治記者らしい人物が、ナベツネさんということになると思います」

御厨貴は、戦後政治における政治家と政治記者の関係性から敷衍して、渡辺と大野の間にあった利害得失の一致も指摘する。

「渡辺さんが大野伴睦の取材に力を入れた時代というのは、渡辺さん自身が読売社内で、生きるか死ぬかの死闘をやっているときです。自分の友軍である大野伴睦、それはやがては中曽根康弘になりますが、彼らの出世と渡辺さん自身の出世が、ある意味重なってくるわけです。渡辺さんから見て、大野は総理総裁になるような人ではなかったかもしれない。

せいぜい副総裁か衆議院議長止まりと思っていたかもしれないけれど、逆に言えばそこまでは持って行けるような人物を、自分の手中に握っているというのは、渡辺さんとしてはすごく楽しかったんだろうと思います。これが一番彼の元気が出たときだと思います」

渡辺はどのようにして取材相手の信頼を得ていったのか。「あえて書くことを抑制することで相手の信頼を得る」という自らの取材手法について、次のように語る。

「抑制しながら記事を書いたほうが、はるかに特ダネの量が多いんですよ。本人の嫌なことは書かない。少しずつ書いても全部特ダネになる。それで十分です。『取材するやつが、取材対象にあまり近寄っちゃいかん』と馬鹿なことを言うやつがいるが、近寄らなきゃネタを取れない。書いちゃいかんと言われているのに、それを全部書いていたら、二度と会ってくれなくなる。みんな書いてたら、いつまでたってもベタ記事しか書けない記者になっちゃうの。

行き当たりばったりで政治家が本当の話をするなんていうのは、絶対にあり得ない。食い込んでから小出しにすることだ。『これは本当に書かんでくれよ』と言われたことは書かない。そうすると『もう大丈夫だ』と、次から次へ『王様の耳はロバの耳』みたいな調子で、全部しゃべってくれるようになるんだよ。池田勇人も佐藤栄作も大野伴睦もみんなそうだったよ。河野一郎、鳩山一郎も、全部そうなの。貯蓄が必要なんだ、新聞記者っていうのは」

後に大野について回顧した文章でも、渡辺は次のように綴っている。

「私は、彼から当時の最高政治機密をあまるほど聞いた。(中略)『大野番』時代の記者としての私の最大の苦痛は、彼からもらった特ダネを書かずにしまっておくことだった。記者商売の哀歓を、彼は知りつくしていた。

だから時折り、OKの信号を出してくれ、特ダネをものにしたこともあった。しかし、個々の事柄について書けなくても、時の政治の動きを追っかけ、正確な判断をする上で、その情報はきわめて役立った。これは、たった一度の特ダネ意識で、この政治家をあざむくより、記者としての私にとって、はるかに得るものが多かった、と信じている」

権謀術数の渦巻く政治の世界に飛び込み、大野伴睦の懐刀となった渡辺は、永田町で一気に頭角を現していった。この後、名だたる大物政治家と渡り合いながら、戦後日本の舞台裏に深く関わっていくことになる。

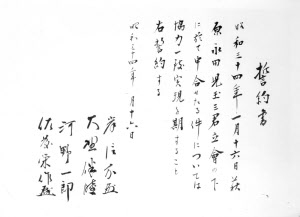

渡辺は激しい派閥抗争の中で、権力の頂点をめぐる権謀術数を目の当たりにする。時は総理大臣だった岸信介が退陣する1年半前の1959(昭和34)年1月にさかのぼる。実はこの時、驚くべき秘密文書が、最高権力者たちの間で取り交わされていた。岸が党内の派閥領袖たちと、後継総理の順序を取り決めた「密約書」だ。渡辺は大野伴睦経由でその存在を突き止めた。

「僕は大野伴睦に聞いて『密約がある』と。『その文書を誰が持っているんですか』と聞くと、『児玉誉士夫君だ』と。『僕は児玉誉士夫に会ったことがないから、紹介してくれませんか』と言うと、その場で大野は電話をかけてくれたね。それで児玉の所へ行ったら会ってくれて、『密約をお持ちだそうですが』と聞くと、『あるよ』と言う。それを後日に取り寄せてくれて、自宅で見せてくれたんだ」

|

| 誓約書 |

|

|

|

| 児玉誉士夫 | 永田雅一 | 萩原吉太郎 |

この密約書には、岸の次には大野伴睦、次いで河野一郎、佐藤栄作の順で総理大臣とすることに「協力一致実現を期すること」への「誓約」が明記されていた。この密約が交わされたのは1959(昭和34)年1月16日のことだった。

帝国ホテルの光琳の間に岸と大野、河野、佐藤が集まり、大野と親交の深かった北海道炭礦汽船社長の萩原吉太郎、大映社長の永田雅一、そして児玉の立ち会いの下で、後継総理について取り決めが交わされたのだ。渡辺はこの密約書を児玉邸の庭石の上に置き、写真に収めたという。岸が自ら筆を執り、したためた証文だった。

なぜ岸は後継総理大臣まで約した密約書を作成したのか。背景には岸政権末期の激しい派閥抗争があった。1950年代後半、「八個師団」の派閥は激しい勢力争いを続けていた。岸が政権最大の課題として掲げていた日米安全保障条約改定をめぐって、自民党内ですら賛否は割れた状態であった。

|

| 河野一郎 |

|

| 佐藤栄作 |

さらに岸の苦境を見透かした池田勇人ら三閣僚が、政権を批判して辞任する事態となっていたのだ。自民党総裁選挙を間近に控える岸にとって、党内の支持を繋ぎ止めることは政権維持、そして安保改定実現に向けた必須要件となっていた。

東京国際大学名誉教授の原彬久は、岸政権時代の「八個師団」の派閥について、「主流核」、「反主流核」、「日和見派閥」に分類している。すなわち、岸政権の中核をなす「主流核」は、岸信介率いる岸派、岸の弟の佐藤栄作率いる佐藤派、岸に対して批判的で非妥協的な態度を貫く「反主流核」は、松村謙三と三木武夫の率いる松村・三木派、元総理の石橋湛山率いる石橋派、そして時と場合により協力と非協力を使い分ける「日和見派閥」は、大野伴睦率いる大野派、池田勇人率いる池田派、河野一郎率いる河野派、石井光次郎率いる石井派であった。

岸が党内基盤を固め、安保改定を推進する上で重要だったのが、「日和見派閥」の協力を得ることだった。この日和見派閥の中でも鍵を握っていたのが、党内第二派閥を率いていた大野伴睦だった。安保改定に政権の命運を賭けていた岸は、協力の見返りに、大野に次期総理の座を譲るという密約を交わしていたのだ。

大野はこの申し合わせに従い党内の混乱収拾に乗り出し、密約の交わされた8日後の1959(昭和34)年1月24日に行われた総裁選挙でも、岸支持を打ち出した。その結果、岸は総裁再選を果たし、翌年に悲願の安保改定を実現する。

|

| 権謀術数渦巻く策士たちの勢ぞろい。 (左から)石井光次郎、川島正次郎、大野伴睦、岸信介 |

岸からの支援を信じて疑わない大野は、次期総裁に名乗りを上げた。政権をいつまでも官僚出身者の手に委ねるのではなく、「純粋な党人の手で握り、理想的な政党政治の軌道に戻したい」というのが、立候補の動機だった。この総裁選挙には大野のほかに、池田勇人、石井光次郎、藤山愛一郎、松村謙三が立候補に意欲を示していた。

5候補による激戦になるとみられた選挙だったが、岸との密約を交わしていた大野陣営には、終始楽観的なムードが漂っていた。この総裁選挙の4ヶ月前の3月にも大野は自ら岸と面会し、密約が有効であることを再確認していたのだ。総裁選挙の投票日が刻一刻と迫ってきた段階においても、大野の元には派閥のメンバーから、予定通り岸の支援を得られ、勝利できるとの情報が次々にもたらされていた。

NHKに残されている当時の映像には、大野派の派閥会合の様子が記録されている。煙草を燻らせながら派閥メンバーが談笑する雰囲気は和やかで、笑顔を見せる大野の表情には余裕すら感じさせるものがある。実際に投票2日前の夜の段階でも大野陣営では、大野が1回目の投票で170票を獲得し、1位となるとの確信を得ていた。

そして決選投票では「党人派連合」を組む石井陣営の70票に加えて中間派などからの票も獲得し、過半数を得て勝利できると大野は踏んでいたのだ。しかし渡辺は、全く異なる情報を得ていた。情勢取材のために岸に接触した渡辺は、その言葉に戦慄した。

|

| 誓約書を反故にした岸信介とナベツネ(右でタバコ燻らす) |

「白さも白し富士の白雪」。その言葉は4年前の1956(昭和31)年、岸が石橋湛山らとしのぎを削った自民党総裁選挙で、大野自身が岸に対して告げた科白だった。選挙戦で岸から協力を求められた大野が、「派としての態度は白紙だ」と婉曲的に協力を拒否した際に、この科白を岸に告げたのだ。実際に大野は総裁選挙で官僚派の岸ではなく、同じく党人派である石橋を支援した。

このことから「白さも白し富士の白雪」の後には「溶けて流れて三島に注ぐ」の句が続くと言われた。ちなみに静岡県三島市は石橋の選挙区(中選挙区時代の旧静岡二区)である。大野派の派閥名称「白政会」は、政界で一時流行した大野のこの科白に由来するものだ。

大野の石橋に対する支援もあり、総裁選挙で岸は石橋に僅差で敗れた。決選投票での票差はわずかに七票、大野が支援していれば岸が勝利していた可能性も高かった。この総裁選挙で苦杯を嘗めた岸は、支援要請を袖にされた4年前の意趣返しとして、渡辺にこの科白を告げたのだ。渡辺は大野の下へ急行し、次のように伝えたという。

「4年前の総裁選挙であなたが言ったことを岸が繰り返した。これはあなたが総裁選での岸への協力を拒んだときの言葉だ。それを持ち出したんだから、もう岸は絶対あなたに入れない」

事実、総裁選挙で岸は大野の支援に動くことはなかった。密約を反故にした理由について、岸は大野を突き放すかのような言葉を、後に原彬久(政治学者)が行ったインタビューで述べている。

――岸さんは後継総裁として大野さんを考えておられなかったのですか。

「それは考えてなかったですよ。大野君には総裁競争から降りるよう話したんだけれどもね。党内でなかなか支持者が増えないんだ。総理の器じゃないという議論がありましてね。彼を総理にするということは、床の間に肥担桶を置くようなものだ、という話もあったよ」

結局大野は、総裁選挙への立候補を断念する。岸からの支援が反故にされたのみならず、「党人派連合」を組んでいた石井光次郎の陣営が池田勇人に切り崩され、決選投票で自身の支援に回る見込みがなくなり、勝利の可能性が消失したことが断念の理由だった。

冒頭「政界の大物の懐深く食い込んだナベツネの凄腕」を紹介した。読売新聞グループ本社代表取締役主筆である渡辺恒雄氏へのロングインタビューを元にしたノンフィクション『独占告白 渡辺恒雄〜戦後政治はこうして作られた〜』(新潮社)が2023年2月刊行されたのを受けて、宣伝を兼ねて要約が週刊新潮に載ったものだ。ナベツネの剛腕ぶりがわかるだろう。

その中で毎日新聞元記者、西山太吉がナベツネを評して「派閥のトップ記者どころじゃない、もう派閥を代表するような記者・・・」と上述のように語っている。

ここに登場する西山太吉はナベツネの剛腕ぶりの証言者として多弁だが、2023年亡くなった。二人はともに大野伴睦担当の「番記者」で親交があり、のち「西山事件」が裁判になったときにはナベツネは証言台に立ち弁護したほどである。だから褒めるのは当たり前とも言えるのだが、その西山太吉は2023年2月に亡くなった。この際、死後も毀誉褒貶が渦巻く西山太吉の「負」の面も書かねば、片手落ちというものだろう。

「西山太吉事件」の概要と、彼の為に人生を狂わされた一人の女性の告白を紹介する。

【西山事件、別名、沖縄密約事件、外務省機密漏洩事件】

毎日新聞政治部の西山太吉記者は昭和46年(1971)、外務省の女性事務官から沖縄返還での日米密約に関する機密公電のコピーを入手、報道した。その後、コピーを当時の社会党国会議員、横路孝弘氏に提供し、横路氏が47年3月の衆院予算委員会で、佐藤栄作内閣を追及したことで、公電の出所が判明。同年4月に東京地検特捜部は情報源の事務官を国家公務員法(機密漏洩の罪)、西山を国家公務員法(教唆の罪)で逮捕、起訴された。

この密約というのは、アメリカとの沖縄返還協定に書かれた3億2000万ドル以外に軍用地原状回復補償費など数千万ドルを日本が肩代わりするとしたもので、元外務省アメリカ局長の吉野文六の証言では「3億2000万ドルだって、核の撤去費用などはもともと積算根拠がない、いわばつかみ金。日本が米軍にただ乗りすることを許さないアメリカ政府の圧力と、無償返還というきれいごとの矛盾を糊塗するためだった」という。

そのまま報道すれば戦後最大級のスクープだった。しかし彼は、文書を社会党の横路孝弘議員に渡した。横路は衆院予算委員会で、文書をかざして暴露し大騒ぎになった。

横路が振りかざしたコピーに押された稟議書の決裁印から外務審議官が特定され、秘書の蓮見喜久子の漏洩が疑われ、査問を受けるや、彼女は機密漏洩をすんなり認めた。記者が取材活動によって逮捕されたことで、報道の自由と知る権利の観点から、「国家機密とは何か」「国家公務員法を記者に適用することの正当性」「取材活動の限界」などが国会や言論界などを通じて大論争となった。一方で東京地検が出した起訴状で「(女性事務官と)ひそかに情を通じ、これを利用して」と書かれたことから、世論の関心は男女関係のスキャンダルという面に転換、週刊誌を中心としたスキャンダル報道が過熱して密約自体の追及は色褪せた。毎日新聞は倫理的非難を浴びた。

一審の東京地裁判決(1972)で西山は無罪となり、女性事務官は懲役6か月・執行猶予1年となった。女性事務官が無罪を争わずに一審で有罪確定。女性は一審判決後に失職し、離婚を余儀なくされた夫妻は西山の批判を週刊誌などで繰り返した。また毎日新聞社に対して慰謝料として3000万円を要求し、毎日新聞社は12月に1000万円を支払った。西山も一審判決後に毎日新聞を退社して郷里で家業を継いだ。

二審の東京高裁では報道の自由がいかなる取材方法であっても無制限に認められるかが争われた。起訴内容の一部を有罪とし、西山に懲役4月・執行猶予1年の逆転有罪判決が下された。上告されたが、2008年9月2日に最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は上告を棄却し、一審・二審の判決が確定。3日後の朝日新聞の社説は、「政府が国民にうそをつき続ける」と書いた。

裁判では一貫して「秘密を取得した側の刑事責任は問えるか」が問題視されたが、西山事件の最高裁判決が次のように判断している。

「そそのかし」とは、右一〇九条一二号、一〇〇条一項所定の秘密漏示行為を実行させる目的をもつて、公務員に対し、その行為を実行する決意を新たに生じさせるに足りる慫慂行為をすることを意味する。

西山事件の場合は「そそのかし」行為があったことは明白だが、その違法性は報道に公益性があれば阻却できる。しかし西山記者には「取材対象者の人格を著しく蹂躪した取材行為」があったため、有罪とされた。平成12〜14年にかけ、密約を示す米公文書が相次いで見つかったのをきっかけに、違法な起訴や誤った判決で名誉を傷つけられたとして、西山は国に謝罪と損害賠償を求めて提下が、20年(2008)に最高裁で西山氏の敗訴が確定した。

この事件、発覚時点では大スクープとして持ち上げられたが、起訴状の「コピーを手に入れるために『情を通じ』」という一言で、世論は180度反転、巷間「西山太吉(ふときち)」とまで呼ばれた。毎日新聞はこの事件で一気に部数を落としたと言われるが、少し違う。この時期、サイトの亭主も新聞記者で政治原稿を書いていたが、事件前既に毎日新聞は880億円の赤字に陥っていて明日にも潰れるのではないかと騒ぎになっていた。「巨額すぎて潰せない」という説もあったが、支局や輪転機を切り売りして生き延び、2022年には法人税を払わなくてすむ「資本金1億円」の中小企業に落としているのが実情だ。

|

| 2010年4月、公判に向かう澤地久枝(和服)と西山太吉 |

西山太吉は2023年2月24日、心不全のため北九州市内の介護施設で死去した。91歳。葬儀は近親者のみで行なわれた。するとナベツネはじめ当時の記者仲間や朝日新聞などリベラル左翼から「民主主義のために『国家のうそ』にぎりぎりまで迫った意義」などと持ち上げる論調が幅をきかせ始めた。

このサイト「八ケ岳の東から」を書いている筆者もまた新聞記者だが、少し違うと思う。取材源を守るのは新聞記者としてまず必須の取材倫理だ。しかし、検察側発表の「情を通じ」にあるように、騙して肉体関係を迫りコピーを手に入れた手法と、「女性事務官を守る」と公言しながら何一つ擁護しなかった姿を見ると、「死せる西山太吉を褒める勿れ」の気持ちが高まるばかりである。

この項はナベツネの凄腕ぶりを紹介するために書き始めたもので、西山太吉はその証言者として本の中に登場している。このままでは「片手落ち」となるので、以下に、当の外務省事務官女性の痛哭の手記を紹介して、西山記者の行為が褒められたものではなかったことを書き留めておこうと思う。◇ ◇ ◇

|

| 女性事務官、蓮見喜久子の手記を載せた週刊新潮 |

まるで人生が、すべて過ぎ去ってしまったかのような二年間であった。

もし私が、こんなにも世間を騒がせた、いわゆる「外務省機密文書漏洩事件」などに巻き込まれなかったなら、おそらくいまなお外務省のごく平凡な女性事務官として、霞が関に毎日出勤し、書類や電話の応対に余念がなかったろう。大臣や次官、あるいは外務審議官などの秘書を、外務省では「付き」というふうに呼ぶが、私も相変わらずその「付き」の一人に数えられていたに違いない。

事件当時、私の上司でいらした安川壮外務審議官、現在、駐米大使をお務めだから、たぶん、私は後任の新しい外務審議官の「付き」になっていたかも知れない……。

いや、もうよそう。そんなむなしい想像をいくら繰り広げたって仕方がない。愚かな女の感傷だといわれれば、一言もありはしない。いまさら、外務省が懐かしく、私の“誇るべき職場”だったといっても、誰が信じてくれよう。その懐かしく、誇るべき職場を私自身が深く傷つけてしまったことは世間周知の事実だし、そのために私は法の裁きまで受けたのである。

|

| 蓮見喜久子 |

ほんとは別の審議官「付き」の女性の事務官と新橋まで歩いて帰ろうと思っていたのだが、事情を告げて彼女を先に送り出してしまった。「こんなに遅くなるのなら、彼女と帰ればよかった」と少しばかり後悔していた時、西山記者から電話がかかった。

「もうじき車が来るから、もうちょっと待っててね」彼は、常日ごろ、同僚の男の事務官と私の二人を招待するといっていた。その日は、私一人しかいないのだから、同僚にも悪い気がして、ひどく困ったのである。それでも強引な西山記者は、「今日はいいチャンスだから、ご馳走しよう」

と動じない。さっさと車の運転手に「新宿にやってくれ」と告げた。私の同僚をご馳走するについては、又別に機会を作るともいった。 新宿ではコマ劇場の裏の『車』という料理屋に入った。西山記者はウイスキーの水割り、私はお刺身にビールなどを頂いたが、はじめは、とりとめのない話をしていた。

やがて、何杯かウイスキーの水割りを重ねた西山記者はいくらか酔い始める。そして突然、私にささやきだした。いま考えると、あれはまさしく“悪魔のささやき”であった。おまけに、少々お酒のまわった私の頭に、彼の甘く、かつ、けばけばしい言葉がまるで矢のように飛び込んできた。

|

| 事件当時の西山太吉 |

落ち着いて考えれば、これほど歯の浮くようなお世辞はない。ただ、その時の私は、この「個性的だよ」という言葉に酔った。それにお酒のほうの酔いも加わって、かなりいい気になってしまったことも確かだった。

しかし、私は夫のいる身である。夫は私の行動にいたってきびしいし、こわい。いちいち口ではいわないまでも、私の帰宅時間や酔っていたかどうかなどをこまかくメモしている。私は早く帰ろうと考えた。けれども、西山記者は「もう一軒まわろう」といいだしたのだ。

西山記者は私の肩を抱きかかえるようにして、『車』とはそう離れていない『スカーレット』という店に私を連れていった。今度は私もウイスキーの水割りを何杯か飲んだ。彼に誘われるまま踊りもした。この間、西山記者は私に対して“甘い言葉”のささやきっぱなしであった。私自身も酒と、西山記者の“愛の告白”に酔いつづけた。

『スカーレット』を出た時はもう十一時近く。「今度こそは帰らなければ」と私は懸命に考えた。

「今日はどうも……」といって、西山記者と別れようとすると、そんなアイサツなど耳にも入らなかったかのように、彼は、「ちょっとどこかで休んでいこう」 という。

「そんなこと結構です。私、帰ります」 と断っても、ぜんぜん相手にしてくれない。いきなり私の肩に手をまわして、「いいじゃないか。ちょっとでいいから休んでいこうよ。これだけ酒を飲んだから、もうたまらないんだ」

強引も強引。ほとんど力づくで『スカーレット』からさほど遠くない旅館に私を引っ張っていった。なぜ、あの時、私も強引に帰らなかったのか。いま、いくら悔やんでみても始まらないが、西山記者のささやきとお酒との両方に攻めたてられた私の気持はとても複雑だった。明らかに足が地面についていなかったのである。

ともかく、旅館には私も入ってしまった。もう、頭はまるで混乱していた。夫の顔が目の前をチカチカする。何だか体から力がすっかり失われていくような感じがした。陶然としているわけでもなければ、気がめいっているわけでもない。自分であって自分ではないような、奇妙な状態のまま、私は旅館の部屋の中にいたが、突如、その日、私自身が生理であったことを思い出した。とたんに私の気持はさらに動揺し、生理に見舞われている私の体に対する心配やら恥ずかしさやら、頭の混乱は極度に達した。

部屋の中で、もうとっくにその気になっている彼に無我夢中で私はいった。

「私、今日、生理なんです。どうかそれだけはお許し下さい」

自分でも不思議なくらいバカ丁寧な言葉を使った。ところが、西山記者はどっかりと落ち着いていた。

「生理だってかまわないよ」

すべては終わった。「愛の余韻」などとても味わっているヒマはない。私は急がなければならない。夫のことが気になって仕方なかったのだ。大急ぎで旅館を出ると、西山記者がタクシーを止めてくれた。彼はタクシーの運転手に、「この人を送ってやってくれ」と、五百円札を渡した。ちょっとイヤな感じがすると同時に、「浦和までの車代にはとても間に合わない」とも思った。尊大で一方的な西山記者は、およそ人のことを考えない。

自宅に着いたのは、午前零時をすでにまわってからであった。まだ起きていた夫は、「遅いじゃないか。明日もあるんだから早くやすみなさい」 と、それだけいった。何かニュアンスから、夫はすでにわかっているのではあるまいかという気がして、胸の中に暗いわだかまりが生れた。「申し訳ありません」――。それまでにもお酒を飲んで遅く帰ったこともあるが、あの晩ほどではなかったのだ。その上、私は、西山記者の言葉に酔わされ、流され、とうとう最後の一線を越えてしまった……。

翌日、役所で西山記者から私のデスクに電話がかかった。また次の土曜日に会いたいというのである。まわりに人はいるし、私はまごまごしてしまう。それをいいことに、西山記者は会いたいの一点張り。早く電話を切るためにも、つい私のほうから時間と場所を指示してしまった。土曜日の午後二時、『ホテル・ニューオータニ』のバー『カプリ』。以前、外務省の方に連れていっていただいたバーなのだ。

たしかに、西山記者と私とは特別な間柄になってしまった。しかし、どうしたわけか、ぜひとも彼に会いたいという感情はさほどわいてはこなかった。『カプリ』で待ち合わせたのも、必ずしも愛情の上の期待からではない。電話を早く切ってしまいたかったことと、「お食事程度ならもう一度くらい……」と軽く考えたのである。

約束通り、土曜日の午後二時、私は西山記者と『カプリ』で落ち合った。「ともかく外に出よう」と彼にうながされ、ホテルの前でタクシーに乗り込んだ。

「横浜に行こう」 と、彼は勢いよくいう。バカな私はその時、あまり行ったおぼえのない横浜を頭に浮べて、「今日は中華街でお食事でもするのかな」なんて、ほんのちょっぴり胸をときめかしたりした。ところが、車が動きだすと、「いまから横浜へ行くと遅くなるなあ」 と独り言のようにいい、「渋谷にしよう」 と、今度は断定的につぶやいて、運転手にそう命じた。

「渋谷のどこですか?」 と私がたずねると、「別にどうというところじゃないよ。ゆっくりできる場所があるから、そこで話をしよう」それからはおたがいに黙って、窓の外を過ぎ去っていく都会の煩雑な風景をながめていたが、まさか車の到着地点に、『ホテル山王』があろうとは想像もしなかった。しかも『ホテル山王』は、この間の旅館と違って、別段、いかがわしい環境の中にあるわけでもない。

ホテルの前に立つと、西山記者が、さも私を安心させるように、「ここはよく仕事で疲れた時、体を休めるために使ってるんだ」 といった。男と女の間で、たった一度の経験ほどこわいものはない。決して西山記者にいとおしさや懐かしさをおぼえたはずもないのに、わずか一度の、しかも彼の強引さによる経験で、もう私は彼のいうままにホテルの一室に入っている。

部屋に入ると、彼は待ちきれなかったように、「君と会えてうれしい」 と、私の耳元でささやいた。そして、この前と同じように、大げさな愛の表現を使って私を酔わせた。意思の弱かった私は、ふたたび彼に身を託してしまった。

不幸なクライマックスが急激にしぼみ、けだるさと罪悪感にさいなまれながら、私は身づくろいをして、帰り支度にかかった。その時である。西山記者が、いくらかきびしい目つきをして、私に「頼みたいことがある」と語りかけた。

「実はぼくは、近く記者としての生命を絶たれるかもしれない。ぼくは記者としての生命を絶たれるんだ。もうダメになってしまうんだ。外務省の書類を見ないと記事が書けないんだ。安川(審議官)のところへ来る書類をこっそり見せてくれないか」

いい終わった時、西山記者は手を合わせて拝む格好をしていた。私はいっぺんに目が覚めたような気持になった。そして、「そんなことはできません」 とほとんど叫ばんばかりにいい放った。私は仮にも安川審議官の「付き」である。その私が、どうして安川審議官のところへ来る外務省の書類を隠れて他人に見せることができようか。

しかし、西山記者はなかなかあきらめない。それどころか、私の肩に手をかけ、顔を近づけて「頼む、な、頼むよ、な」と繰り返し、

「ぼくを助けると思って頼む。安川にも、外務省にも絶対に迷惑をかけはしないから。ただ参考にするだけなんだ。見せてもらった書類はその場で返すから……」

と、私の言い分など絶対に聞き入れない姿勢を見せた。いや、もし私が断り続けたら、あのホテルから一歩も外に出してもらえなかったかも知れない。「なあ、頼む、なあ、頼む」を執拗に耳元でささやかれ、とうとう私もコックリとうなずいてしまった。いまさら、私がだらしなかったといっても始まらないが、その時も自分の弱さがつくづくいやになった。

頭の中がクモの巣だらけみたいな重い気分の日曜日が過ぎ、月曜日、役所に出ると、やはり西山記者から電話があった。

「書類を持って『ホテル・ニューオータニ』に来てくれ。社旗を下ろした車で『ホテル・ニューオータニ』の入り口まで行くから、その車のあとをタクシーでつけてくれ」

いつものように全く一方的で強引な西山記者の“命令”が受話器に響く。しかし、その声を聞いたとたん、私の考えや動作は、不思議と西山記者の“命令”に従う。バカなんか通り超してもはや夢遊病者でしかない。安川審議官のところに届けるべき書類をこっそり持ち出して、私は『ニューオータニ』に向った。

〈それから蓮見さんのデスクには《来る日も来る日も》《安川審議官が役所を退出になる午後六時十五分から三十分の間に》、西山記者から電話がかかってきたという。蓮見さんは《西山記者が私を誘った意図もはっきりとわかってきた》とも記しているが、《命令的な『頼む』》を断りきれず、言われるがままに機密書類をホテル山王などに届けるようになる。不倫関係を夫や安川審議官に暴露されるのではないかという恐怖があったとも訴えている〉

西山記者はたった一度だけ「書類を一晩貸してくれ」といって秋元事務所(注・秋元秀雄氏。元読売記者のジャーナリスト)から持ち帰ったことがある。あとで私が知ったのだが、それが事件を起こした、あの「沖縄問題に関する愛知・マイヤー会談」の秘密文書だったのだ。むろん、その書類は翌朝返してくれたが、一晩貸していた間に西山記者はコピーを取ったのだと思う。

書類を持ち出し始めてから、西山記者の私に対する態度は、かなり変わっていった。もう『ホテル山王』で会っても、決して甘い言葉なんかささやかない。私をごくごく事務的に抱いて、あとは私が持っていった書類に目を通し、おたがいほとんど言葉を交わさずに別れる。間違いなく私は彼にひっかかっている。

〈昭和四十七年三月、「外務省機密文書漏洩事件」が新聞で報道され始める。翌日、蓮見さんの耳に「いま問題になっている重要書類は、安川審議官が見る前に持ち出されたものだ」という話が伝わってきた。その翌日の未明、自宅で待機していた蓮見さんに西山氏から電話が入った〉

「私の質問に答えて下さい。いま問題になっている(外務省機密文書)事件に私は関係あるのですか、ないのですか」

いつも尊大な西山記者も、この時ばかりはややおどおどしていた。

「オレのちょっとしたミスだった。オレはいまの君を心配している。ともかく君には即座に外務省をやめてもらう」

「外務省をやめてもらう」と聞いて、私は跳び上がった。

「やめる? やめたら困るんです。そんなことはできません。私には主人がいるんです」

と、ほとんど叫んでいた。病身の夫はやむなく私の細腕を頼りにしているのである。いまやめたら、いったい二人はどうなるのか。しかし、西山記者はやや冷静に、「ともかく外務省はやめてもらう。君のことは社をあげて考えている。政治部長も動いている。退職金もこっちで考える」

電話を切った私はすこぶる興奮しており、夫はそばでその私をじっと見つめていた。私は包み隠さず、ことの一切を夫に話した。夫は決して取り乱さなかった。むしろ私をなぐさめるように、

「そうなってしまったことはもう仕方ない。まず退職届を出してすべてを安川審議官にお話しし、彼の指示に従いなさい」 といってくれた。

〈翌朝、真実を告白した蓮見さんに安川審議官は「残念だけど……、非常に残念だけど……、西山を君に近づけたぼくが悪かった。ぼくから記事が取れないものだから、彼は君をねらったのだ」と語った〉

退職届は安川審議官があずかって下さったが、翌日、正式な始末書も提出した。始末書は東京駅で男の同僚に渡したのだが、その帰り、うっかり間違えて山手線に乗り、日暮里で降りた。この時、フラフラと電車に飛び込みかかったが、夫のことが頭をはなれなくて、結局、自殺は思いとどまった。

警視庁に出頭したのは、安川審議官のご指示による。私は警視庁に行く前に、もう一度西山記者の考えを確かめようと、電話で連絡をとった。西山記者は、私が警視庁に出頭すると聞いてびっくりしたようだった。そして、西山記者はこういった。

「社をやめても君を助ける。しかし、警視庁に行くのなら、取り調べに対してはこういってくれ。君がオレに渡した書類は三通。渡した場所は外務省の中、いっしょに食べた食事は渋谷で一回、と……」

私はほんとにどうかしていた。また西山記者の口車に乗せられ、警視庁での取り調べに対し、最初は彼の指示どおりに話してしまった。しかし、そんなウソはたちまちばれてしまった。

〈逮捕二日目、取り調べ室で真実を語り始めた蓮見さん。向かい合った刑事は「蓮見さん、こういうところに来て、人をかばったって仕方がないよ。あんたのほうが人を信じていても、相手はあんたのことなんか考えていないかも知れない。人間はみんな自分の身がかわいいからね。あんたも自分のことだけ考えればいんだよ。自分の身をだけを大事にすればいいんだよ」と諭した。その後、二人は逮捕・起訴され、裁判にかけられることになった〉

以来、西山記者と顔を合わせたのは、最初の公判廷でのことだった。彼は特別に裁判長の許可を得て、私への謝罪を行った。それも裁判長のほうを向いて……。

しかし、あんなところで謝罪するなら、なぜ新聞で大騒ぎになった時、積極的に私のところへすっ飛んで来てわびてくれなかったのか。公判で謝るなんて、裁判で自分の立場を有利にするポーズとしか思えない。

結局、西山記者と毎日新聞は、いつも自分たちに都合のいいほうを向いて謝っている。新聞紙上に「遺憾の意」を表明したのもそうだと思う。何よりもまっさきに、なぜ私に謝り、そして私を保護してくれなかったのだろう。事件の最中でも、事件のあとでも、一度もそういう誠意を示してくれなかった。

夫にいわせれば、ジャーナリズムの上で、私は「情報源」と呼ばれるのだそうだ。「情報源」は最後までジャーナリストに保護されるものだとも聞いた。西山記者は、私を保護してくれるどころか、警視庁の取り調べにウソまでつくようにしむけた。

私がワァッと泣いて「刑事さん、ウソをついてごめんなさい」といった時の気持が、西山記者と毎日新聞にわかっていただけるだろうか。

身も心もすりへらされたこのあわれな「取材源」は、留置場を出て、それから神経科の病院に入院したが、もう生きる力を失ってしまった。

〈手記の最後は絶望に満ちた言葉でこう結ばれている〉

主人と私の結婚生活もついにピリオドを打つ時が来た。西山記者と毎日新聞は私の最後のトリデである家庭までも破壊してしまった。

私は私の半生を孤独に生きるべく運命づけられた。しかし、これも私の人間としての弱さから出たことだと思って、あきらめざるを得ないのであろうか……。

最後に、外務省のみなさんや世間のみなさんに深くおわびします。

米占領地、沖縄が間もなく返還されようという昭和47年春。 先日、物故した社会党の横路孝弘が国会質問に立って「4000万ドルの闇金が米国に支払われた」とそれを示す密約文書を振りかざして政府を糺した。実際は占領を解く謝礼金で、有体に言えば沖縄買取金の一部だった。

世間も佐藤栄作も吃驚はしたが、ただ横路だってアルザスロレーヌくらいは知っていたと思う。仏領時代はロレーヌと呼んだ領土は独が取るとロートリンゲンになる歴史を4度も繰り返してきた。戦争で取られたら戦争でしか取り返せないものなのだ。

沖縄も同じ。取り返すなら米国とまた一戦交えねばならない。それを僅かなカネで買い戻すのに成功した。背景は島民4人に一人が米軍に虐殺された深い傷跡があった。だから島民は「ハワイより素晴らしい沖縄」(ポール・キャラウェー)にするための都市計画も医療福祉も徹底的に反発した。

米国民にすると言えば大方の民は泣いて喜ぶ。喜ばない沖縄の民に米国は呆れ、かくて戦火なしの返還につながった。横路はそれが分からなかった。

一方、栄作は怒った。誰が外交文書を盗み、領土買戻しの偉業を汚したのか。社会党はあれで口が軽い。すぐに毎日新聞西山太吉の名が出てきた。手口もバレた。太吉は外務省女性事務官と懇ろになって彼女に文書のコピーを持ち出させていた。

女を口説いてネタを取るのは一概に悪いとは言えない。問題はその先だ。太吉は特ダネを取りながらなぜか書かなかった。何週間も寝かせてから横路の許に持ち込んだ。それで栄作を政権の座から引き摺り下ろそうとしたのは一目瞭然だった。

太吉は記者の肩書を使って政局を作ろうとした。毎日新聞が太吉擁護に言い立てた「国民の知る権利」は全く的外れだった。おまけに太吉はネタ元の女性事務官の名を隠しもしなかった。酷い話だ。

この事件の二昔前、売春汚職があった。廓を閉じる売春防止法阻止のために業者が自民党議員にカネをばらまいていた。折しも検察内部では馬場派と岸本派が対立していた。岸本派の伊藤栄樹が「宇都宮徳馬を引っ張る」とガセネタを撒いた。馬場派の河合信太郎がそれを読売の立松和博記者に漏らし、読売はガセとは知らず派手に報じた。

検察は立松を逮捕し、馬場派からのリークを自供させようとした。立松は頑としてネタ元を明かさず、のちに自殺した。太吉にはそんな記者の倫理はなかった。外務省の女性はすぐ逮捕された。女は太吉が酒で彼女を酔わせて犯し、その弱みに付け込んで文書を持ち出させていたことを明かした。

太吉は情交後、埼玉に帰る女に500円札を渡したという。それで駅までタクシーで行って地下鉄で帰れという意味だった。太吉は記者でもない、ただのケチな男だ。

毎日新聞にはホントに碌な記者がいない。例えば浅海一男だ。この男は支那戦線で「向井、野田両少尉が百人切りを競った」という与太記事を書いた。二人は戦後、それで戦犯とされ、処刑された。決め手は浅海が「記事は事実」と嘘を繰り返したからだ。浅海は偽証の謝礼に廖承志から永住権と北京の豪邸を貰った。

先日、首相秘書官が非公式会見で同性婚を素直に気持ち悪いと語った。この種の会見ではメモすら禁止だ。書いても「官邸筋」とかぼかす。だからルールを弁(わきま)えない外人記者は入れない。そんな場で本人が「オフレコ」と言ったら「何も書かない」のが約束だ。

しかしそこに毎日の記者がいた。秘書官に鎌をかけ、乗らせて語らせ、ばっさり実名報道した。他紙も「言ってはならぬこと」とか後追いしたが毎日に倣ってはならない。

毎日にまともな記者などいないのだから。

上で西山太吉など毎日新聞記者を批判する「変見自在」を紹介したが、文末にある「先日、首相秘書官が非公式会見で同性婚を素直に気持ち悪いと語った・・・」について少し説明しなければなるまい。自分は「Mt.8 Blog」を書いていて、2023年2月9日付けで下記のような一文でこの件について私見を述べた。そちらを見てもらうとその経緯がわかるので再録する。

性的少数者や同性婚をめぐる差別的な発言があったとして、岸田文雄首相は首相秘書官、荒井勝喜氏を更迭した。

|

| 首相秘書官、荒井勝喜氏(左) |

ブログ子など共感するや大である。そんな事言うと現在大手を振って跋扈している人権擁護派、LGBT擁護の左翼人種に糾弾されそうだ。だがこちらは公職にある荒井氏と違って、新聞社を辞めて10有余年、無為徒食。幸いにも追われるポジションもない。

「人権テロ」と言って良い風潮に逆らう一文を書きたいが、今回取り上げるのはそのことではない。以上の発言は記者団とのオフレコの席たったということだ。世に出たのは毎日新聞と共同通信のオフレコ破りからである。メディアにとってこちらのほうが命取りだと思う。

オフレコ破りを援護する意見はこうだ。 「隣に住んでいたら嫌だ。見るのも嫌だ、という発言は、明らかに性的少数カップルに対する差別であり、憎悪を放つヘイト発言とも言える。荒井氏は、首相の国会での演説や答弁などの作成に携わるスピーチライーターも務めている、とのことだ。そうした人が、これだけ人権意識に欠落した発言をした事実は、報じるに値する公共性・公益性があると言えよう」(江川紹子ジャーナリスト・神奈川大学特任教授)

この人は神奈川新聞にいたオウム評論家だ。いつの間にか政治評論家に変身してしかも大学教授というのには驚いたが、父親は産経新聞整理部にいた共産党員だった。産経にも共産党はいるのである。

彼女は知らないかもしれないが、オフレコ破りは認められているのである。ただし後述のような一定の検討の後である。

その前にオフレコはなんで生まれたかということを書く。ブログ子も今回の舞台になった国会記者会館で内閣記者会にいたこともあるが、日常の取材で首相以下本音を吐くことなど期待できない。せいぜい役人が書いた模範解答文を読んでオシマイである。新聞記者はどうしても公表される部分の裏側を知らねばならない。そのため夜討ち朝駆けするのだが、向こうもこっちもたまったものではない。

政治家と記者クラブの間の溝を埋めるべく考え出されたのがオフレコである。オフレコ(英語: off the record、記録にとどめないこと)とは、談話などを公表しないこと、または非公式なものとすることを指す報道用語で、日本新聞協会編集委員会はオフレコについて「ニュースソース(取材源)側と取材記者側が相互に確認し、納得したうえで、外部に漏らさないことなど、一定の条件のもとに情報の提供を受ける取材方法で、取材源を相手の承諾なしに明らかにしない『取材源の秘匿』、取材上知り得た秘密を保持する『記者の証言拒絶権』と同次元のものであり、その約束には破られてはならない道義的責任がある」と述べている

双方が事前に約束することなく発言者が発言し、発言後に「オフレコ」とマスコミ側へ依頼又は脅迫しても、オフレコの条件を満たさない、とも。

これに該当するものに、2011年7月、 松本治一郎の孫で部落解放同盟(中央本部)副委員長出身の民主党議員である松本龍復興相の発言がある。テレビカメラやメディア記者らの前で開催された村井嘉浩宮城県知事との対談において、暴言をした後、記者らに向かって「今の最後の言葉はオフレコです。絶対書いたらその社は終わりだからな」と脅迫した一件。東北放送が報道して、松本は世論の批判を受けて、復興担当大臣を辞任した。

こうした約束事でオフレコが成り立っているのである。一般にはわかりにくいだろうが、新聞記事に以下の表現があれば誰の発言かわかるのである。

政府首脳 (官房長官、首相の可能性もある)、政府高官 (官房副長官、官房長官の可能性もある)、首相周辺(首相秘書官など)、政府筋(官房副長官、首相秘書官)、党首脳(党首、党幹事長)、党幹部(党三役)、○○周辺 (○○の秘書)、○○省首脳 (次官級)、○○省幹部(局長級、審議官)

オフレコ発言は発言者の了解を得なければ、原則としてオフレコ解除をしてはならないものである。ではどういうときにオフレコを破って報道できるか。発言者と記者(記者クラブ)の約束事で成り立っているのだから信義がある。しかしあまりにも重大で報道しなければならないというケースもある。その時は記者が勝手に判断するのではなく、記者クラブ全体で合議に至れば、発言者に通告して記事にすることができる。

今回、毎日新聞はどうか。「オフレコの取材をした記者が非常に宜しくない発言だと受け止めて、上司に公開すべきではないか、と報告した。それを政治部長他の幹部が急遽議論、オフレコの場での発言であっても看過出来ない重大な問題である。決まりを破ることを辞さないと合議で決め、その旨を荒井氏に伝えるという手順を踏んで報道した」(毎日新聞・佐藤千矢子政治部長)。つまり記者クラブを通すことなく、毎日一社で決めた、と得意顔する。

この発言はTBSのワイドショーでのものだが、そばには時事通信出身のコメンテーター、田崎史郎がいた。彼は、小沢一郎がかつてオフレコの席で、「海部俊樹は馬鹿」「担ぐ神輿は軽くてパーがいい」などといったのを『文藝春秋』(1994年10月号)で明かし、オフレコ発言の暴露を咎められて、時事通信から減俸と出勤停止の処分を下された、当の本人だ。この番組では「オフレコ破り」の二人がガン首揃えていたわけだ。

正義ヅラして、公共性、公益性にかなう、報じるに値するオフレコ破りと彼らが強弁しようと。これまでさんざ苦労してなんとかこれまで築いてきた情報源と報道側の「信頼関係」を壊したのは疑いない。今後は当局側の「木で鼻をくくったコメント」が続出する可能性が高く、今後の取材にも影響するのであろう。